東京湾を中心に人気の船カワハギ釣り。最近では関西やその他地域でも人気が広まっています。

船カワハギではオモリ自体が集寄(しゅうき=魚を寄せるアイテム)として機能するため、釣り人も様々なオモリ形状や色をつかいわけています。

今回はカワハギ釣りで使用するオモリの形状と特徴について解説します。

また人気のカワハギオモリについても紹介します。

実釣前にぜひチェックしてみてください!

カワハギ釣りのオモリは魚を寄せるものを選ぶ

ジッポーハンディーウォーマーの銀メッキのフラッシングに反応しているカワハギ

船カワハギ釣りは枝ス3本程度の胴突き仕掛けで狙います。

カワハギは好奇心が極めて強く、海底でキラキラ光ったり、音がするものに対して寄ってくる性質があります。

そのため、釣り人のなかには「集魚板」や「派手な中オモリ」などを追加します。

一方、余計な集寄をつけるほど、潮受けしやすくなり「カワハギの微妙なアタリが伝わらなくなる」という点も事実。

あえて仕掛け全体を沈めて「タイム釣り(一定間隔で仕掛けを聞き上げてアタリを感じる)」する方法もあるのですが、アタリを敏感にとらえて「かけたい」という場合、シンプルな仕掛け構成が一番です。

そこで、カワハギを寄せるパーツとして、釣況に応じたオモリが重要になってくるわけです。

カワハギ用オモリは25号か30号がほとんど

東京湾や相模湾の船カワハギ釣りでは、基本的に浅場で25号、深場(水深20~40m程度)や潮流が速いエリアで30号を使用します。

慣れていない船宿ではオモリ号数を確認して釣行するとよいでしょう。

混みあっていない場合、5号の差ではそれほどオマツリしにくいですが、混雑している場合や深場・早潮での釣行時は注意です。

カワハギ用オモリの種類と特徴

次に船カワハギ釣りで使われるオモリの種類を7つに分類しました。

①多面体のオモリ(六角=小田原型オモリ・その他多面体)

六角オモリに色をぬったり反射シールを貼るだけでアピール力をUPできます

多面体のオモリでは、小田原型ともよばれる「六角オモリ(通称「六角」)」が一般的です。

カワハギ用に販売されている六角オモリは、潮受けを減らすためにエッジが丸くなっていて、平面にホログラムシール等が貼られていることもしばしば。

船上では8割強の釣り人がこの六角オモリを使っている印象です。

<六角オモリのメリット>

- 平面があるため船べりで転がらず安定する

- 海底ではオモリが倒れるため、オモリを倒したり起こすことによってアクションをつけやすい

- 宙釣り(底から浮かせて釣る)でもオモリが暴れる動きにより餌をしっかり動かすことができる

- オモリ下部に重心があるためキャストの際に安定しやすい

<六角オモリのデメリット>

- 仕掛けを操作する際、オモリが倒れる衝撃が竿につたわり、微妙なアタリが取りづらくなる

「ゼロテンション」をしっかりキープする場合などは、後述の低重心型オモリが優れています。

<ピックアップアイテム>

▼「ダイワの快適シンカー」は一番人気。迷ったらこれラトルの有り無しがある。それぞれ底部にセンサーアイとよばれる部分があり底質の変化(砂→根)を感知しやすい設計

▼がまかつの「競技カワハギヒラ打チシンカー」はフラッシングで強力にカワハギを寄せるオモリ。底部のステンリベットで底質もわかりやすい。愛用するカワハギファンも多い

▼フジワラのカリスマ六宝SPも根強い人気のシリーズ。蛍光レッド / ブライト / 24KG に複数面に反射シール付き。塗料がはがれやすいのでクリアコートしてつかうのがおすすめ

▼フジワラ「マーブル六角」はシンプルな六角オモリに色付けしたもの。比較的安価で、ホログラムシールなどでカスタマイズしやすい

▼フジワラ「カラーシンカー ケミブライト」は発光力が高い塗料で塗装されたモデル。色が剥げやすいでコーティング推奨

▼ささめの実船 アスリートカワハギ シンカーは長めの多角形モデルで。底部にシグナルアイ付きで底質もクリアにわかりやすい

②舵付(かじつき)オモリ

底にバイブレーションをつけると潮受けはかなり増えるが・・・

舵状パーツがついたオモリを「舵付きオモリ」と呼びます。

<舵付きオモリのメリット>

- 巻き上げ時にオモリが回転しづらくブレもすくないため、より小さな力で巻き上げることが可能

- メッキ系塗装では平面部が増えてアピール力が高い

キャストして手前に寄せてくるような釣りにも最適。

余計なパーツをつけなければ、エクストラハイギアのリールでも扱いやすいオモリです。

深場狙いや潮が速いときにも、より快適に釣りができます。

<舵付きオモリのデメリット>

- 一般のオモリと潮受けが変わりやすいため、オマツリが増える可能性がある

<ピックアップアイテム>

▼ダイワの快適船シンカーS Kは舵付オモリで最も選ばれているオモリ。センサーアイもついているため着底や底質の判断もしやすい

▼ハヤブサの目玉シンカー舵型は高いアピールなオモリ。そのアピール力から愛用するカワハギファンも多い

▼フジワラのカワハギHGもカワハギフリークによくつかわれてきた舵付きオモリ

③低重心型オモリ

低重心型のオモリは底部に重心をあつめた、ずんぐり形状です。

底上で倒れやすい六角オモリ系と異なり、底上で安定するため「ゼロテンション(オモリを底に付けた状態で枝スにテンションをはらずゆるめずにする)」では特に有利です。

<低重心型オモリのメリット>

- 底上で安定する

<低重心型オモリのデメリット>

- 沈下速度がやや遅くなる

<ピックアップアイテム>

▼シマノのドロップシンカー「底棚」は低重心で海底で安定しやすい形状。平面ホログラムでフラッシング効果も高いオモリ。

▼ハヤブサの「目玉集魚シンカー」も低重心なオモリ。大きな目玉がカワハギの興味をひきます。

▼フジワラの「攻めダルマ」は積極的にオモリを起こしたり倒す動作に最適。弱い力でもアクションしやすいのでカワハギでも人気

▼ダイワの快適シンカーSHはつけ方によって低重心にすることが可能なシンカー。オモリを這わせるような釣りやキャストに効果的。愛用者も増えている

④丸型オモリ

丸型オモリは角がない特徴から、軽めの根であればすり抜けやすく、比較的根がかりしにくい形状です。

海底にオモリをつけてゼロテンション(仕掛けをはらずゆるめずで待つ釣り方)で使った場合、オモリが倒れないためラインの余りができにくくアタリを感じ取りやすい特徴があります。

一方、東京湾カワハギの主戦場「竹岡沖」のようにフラットな砂底では潮によって転がりオマツリの原因になることも。

特に、かけ上がり・かけ下がりなどでは、オモリがコロコロとどんどん転がっていってしまいます。

さらに、完全な丸型は船べりでは静止せず転がりやすいため注意が必要。

慣れているひとも、気を抜いた瞬間にハリを刺してしまう原因になります。

使用時は必ず片手でオモリをつかんでからハリ交換などを行いましょう。

<丸型オモリのメリット>

- 軽度の根であればすり抜けやすい

- ゼロテンションではオモリが倒れないのでアタリを感じやすい

<丸型オモリのデメリット>

- フラットな砂底では潮によって転がりオマツリの原因になることもある

- 船上で転がりやすく、連結した針で怪我をしやすい

<ピックアップアイテム>

▼ヤマシタの目玉シンカーは側面がフラットにしてあるので船べりでも安定しやすい。比較的安価な価格帯からも多くの釣り人に選ばれている

▼ダイワの快適シンカーSRは丸型シンカーの両横に傾斜したフラット面があるモデル

▼ヤマワ産業のホタルシンカーはケミホタルを装着することできる丸型オモリ。底部がフラットになっているため転がりにくいのも特徴。オモリ部分の塗装はないため比較的安価

▼フジワラの座シンカーは丸型オモリにスイベル付のオモリ。底部がフラットなので丸型にしては安定しやすいモデル

⑤ホゴオモリ(棒状)

ホゴオモリ=棒オモリ

ホゴオモリは細長い棒状のオモリ。

「ホゴ」とはカサゴの地方名(瀬戸内海西部~九州東部)です。

細長い形状で根が荒いエリアでもオモリがはまって根がかりしにくい特徴があります。

一方、底上ではオモリが倒れやすく、ゼロテンションを保ちにくいというデメリットも。

荒根周りで根がかりをさけながらカワハギを狙うときにはよいのですが、フラットなエリアではあまり使用メリットがありません。

近年はカワハギ釣りというよりも、エギタコでよく使用されるオモリ形状です。

<ホゴオモリのメリット>

- 荒根周りで着底しても根がかりしづらい

<ホゴオモリのデメリット>

- 底上でオモリが安定しない(ゼロテンションの釣りには適さない)

<ピックアップアイテム>

⑥ティアドロップ(涙滴型)オモリ

涙滴型のオモリはその名の通り、涙のつぶのような形をしています。

ホゴオモリの発展形といってもよいでしょう。

六角オモリと比べると紡錘形に近く、空気抵抗が少なくキャストしやすいので、投げる釣りにおすすめ。

また、やや潮受けしにくいという特徴もあるため、オモリを海底からあげて宙釣りするときにアタリをとりやすい形状です。

<ティアドロップ(涙滴型)オモリのメリット>

- 空気抵抗が少ないので少しの力で飛距離を出しやすい

- 宙釣り時にアタリをとりやすい

<ティアドロップ(涙滴型)オモリのデメリット>

- 底上のゼロテンションではオモリの倒れる高低差があるため釣りづらい

▼シマノ投棚は代表的な涙滴型のオモリ。愛用する人も多い形状です

<ピックアップアイテム>

⑦釣鐘オモリ

釣鐘オモリは吊鐘とも表記する通り、お寺にぶら下がっている鐘によく似た形状です。

現代の船カワハギ釣りにはあまりもちいられません。

その昔、胴突き3本針仕掛けが登場する前は、釣鐘オモリのオモリ下に3本目のハリス&針をセッティングする釣り方も知られていました。

オモリ下の針にはベラなどがヒットしやすいのですが、あえてヒットしたベラを放置して、オモリ上の枝スについたアサリを動かすことによりカワハギの本アタリを出すという釣法もあったようです。

この釣法のデメリットはオモリ下の針が根がかりしやすいという点です。

<参考>「新技法による海の船釣り 相模一平著 昭和40年」

釣鐘オモリを胴突き3本針の下につける場合は、アナゴ釣りのように海底に衝撃をあたえ砂煙を立てカワハギを寄せるのには効果的かもしれません。

ただし、沈下速度が小田原型・丸型等より遅くなります。

<釣鐘オモリのメリット>

- オモリ最下部に延長した仕掛け(針)を付けられる(ただし、釣り船の現代カワハギ釣りでは一般的ではない)

- 海底に衝撃をあたえ砂煙を立てやすい

<釣鐘オモリのデメリット>

- 沈下速度が遅い

- 飛距離が出づらい

<ピックアップアイテム>

カワハギオモリの色について

カワハギは鉛色のオモリでも釣れますが、やはり色や反射があったほうが反応がよいのも事実です。

水中で目立つ白系(夜光含む)が一番で、メッキ系も人気。

次に、色ごとの使い方について紹介します。

メッキ系(シルバー・ゴールド)

一般的にメッキ系の色では、シルバーは澄み潮に、濁り潮にはゴールドが効くとされます。

もちろん、「澄み潮にゴールドは釣れない」ということはありません。

筆者の経験では、金か銀かはあまりシビアにとらえる必要がないと考えます。

むしろ光をしっかり反射すること(フラッシング)自体がカワハギの好奇心を刺激していると考えておくとよいでしょう。

蛍光色

蛍光カラーと夜光カラーを混同している人がいますが、後者は蓄光性があり暗いところで発光するものです。

ピンク・黄色・オレンジなどの蛍光色については、光量がやや少ない場面(浅場)でカワハギに認知してもらうとよいでしょう。

夜光系

カワハギ釣りで狙う10~40m程度の水深では「太陽光線が届くため夜光カラーは不要」という人もいます。

一方、潮がかなり濁っていたり、太陽が全く出ていないような曇りや雨の場合はどうでしょうか。

時には潮が強く濁り、雨天の釣行もあるはずです。

そんな時に、夜光カラーのオモリは効果がないのでしょうか。

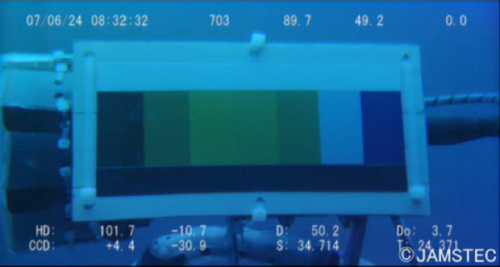

出典:https://www.seafloor-control.com/before/html/report.html

こちらの画像は水深50mでの色ごとのパネルの見え方です。

色によって見え方の差がありますね。

潮の濁りや曇天など、複合的に要素がかさなって海がくらいときがあります。

そんな日に、海底でぼんやりと発光しているオモリがあったとしたら、カワハギは興味を見出すのではないでしょうか。

カワハギオモリのロストをさけるためには

インターロックタイプは出っ張りにラインが絡んでスナップが開きやすい

カワハギオモリのロストをさける方法について解説します。

だいたい以下のパターンがあります。

- 根がかり時にPEから高切れ

- 根がかり時にスナップが開いてしまう

- 根がかり時に幹糸から切れるor仕掛け全ロスト

- キャスト時にPEから高切れ

- キャスト時にスナップが開いてしまう

- キャスト時に幹糸から切れる

大きくわけると「根がかり」と「キャスト時」にオモリや仕掛けがなくなるわけです。

<根がかり時のオモリロスト対策>

- 高切れ→傷のないPE1号を使い、直結せず、リーダーにフロロ4号を結ぶ。無理にキャストしない

- スナップが開いてしまう→スナップをプライヤーでかしめるか、開きにくいスナップを使う(特にインターロック式をさける)。小突き等を控えめにする

- 根がかり時に幹糸から切れるor仕掛け全ロスト→幹糸は3号以上をつかう。幹糸に傷がはいったら仕掛けを変える。根が荒い場所では船下を釣る。丸型や棒型をつかう

まとめ

ベテランは六角オモリだけでなく使い分けている

今回は船カワハギで使用する7つのオモリ形状と特徴について解説しました。

色についてもすこし言及しましたが、メッキやホログラムなどカワハギが一定の興味を持つものであれば大差はない印象です。

一方、オモリの形状は、釣果に重要な影響を及ぼすと覚えておきましょう。

- 誘いやすさ

- 根がかりの回避性

- 飛距離

- 潮受けの程度

- アタリ感知のしやすさ

自分の釣りや今の誘いにあっているオモリはどれか。

ただ同じオモリをつかって漫然と釣るだけでなく、刻々と変わりゆく釣況にあわせて仕掛けだけでなく、オモリも替えていくとよいでしょう。

カワハギは人気の釣り物。

本格的なシーズンにはいると人気のオモリ(特に25号)は売り切れてしまいます。

自分の釣りにあったオモリをみつけたら、シーズン前に、ロストに備え一定数キープしておきたいところです。

関連アイテム

▼コーティングが薄いオモリは実釣ですぐにはがれてしまうので、自分でクリアコートしておくと長持ち!

関連記事