東京湾や相模湾の船釣りチャレンジできる代表的な釣り物の一つ「LT五目」は以下のように呼ばれます。

- ライト五目

- ライトウィリー五目

- ライトタックル五目

- ウィリー五目

- アミ五目

- コマセ五目

このように、様々な呼び名があるのですが、基本的に同じ釣り物(1部空針+オキアミ)です。

アミエビをコマセにつかうため、いろいろな魚が釣れ、比較的ビギナーにもオススメ。

今回は、東京湾・相模湾のライト五目(ウィリー)の釣り方・タックルについて解説します。。

LT(ライトタックル)五目とは

チダイ(ハナダイ)

ライト五目は、船宿によって呼び名は異なりますが、以下の要素がある釣りです。

- 基本的に水深50mより浅場を狙う(水深20~30mがメイン)

- プラビシを使う(錘号数30号~60号)

- アミコマセを撒き餌につかう

- 空針もしくは、ウィリーという毛糸がついた針を利用する(ハリス3m3本針が基本)

- つけエサはオキアミを基本にアジなどを狙う場合アオイソメやイカタンをつかうことも

- アジやサバを中心に、イナダやショゴ(カンパチの幼魚)や高級魚であるマダイやイシダイまで狙うことができる

※ライト深場五目というジャンルもあり、水深100m程度で同じような釣りをします。

ライト五目船が出船しているシーズン

ライト五目では高級魚イシダイが釣れることも

ライト五目船は基本的には1年中出船しています。

五目釣りということもあり、その時々に釣れている魚を狙うため特に釣りのシーズンがあるわけではありません。

一方、狙う釣り物によって釣りやすさは変ります。

今なにが釣れているかは、船宿のサイトで釣況を確認しましょう。

東京湾の場合、青物や真鯛・石鯛・イナダ/ワラサが数狙える秋のタイミングが好シーズン。相模湾では通年。

ライト五目のタックル

釣り竿(ロッド)

オモリ負荷20~80号程度までのライトゲームロッドを使用します。

長さは2メートル程度までが使いやすく、長すぎると持ち重りしやすくなり、手返しも悪くなります。

船用のライトタックル専門竿が各メーカーから多く出ているので、そこから選びましょう。

基本は7:3調子の船竿がおすすめです。

先調子(8:2)の釣り竿のほうが、コマセカゴをしゃくりやすいのですが、アタリを弾きやすいというデメリットもあります。

胴調子(6:4)の釣り竿は、シャクリはやりづらいのですが、魚のアタリが微妙なときにおすすめです。

ウィリー仕掛けではなく、餌針をつかって置き竿にしておくときも胴調子(6:4)がよいでしょう。

ライト五目船では、釣れたアジやイワシなどをベイトとして泳がせ釣りができる場合もあります。

船長の許可をとり、混み具合や釣り座を考慮して行いましょう。

泳がせ釣りでは、ヒラメやイナダ/ワラサがメインで釣れます。

この場合7:3より、6:4調子の竿のほうが食わせという点では適しています。

余裕があれば、異なる調子の竿を2本用意するとよいでしょう。

▼7:3のロッドはライト五目に最適。泳がせ釣りに併用することもできる。オモリ負荷20~80号が汎用性が高い

▼置き竿でアジ等を泳がせる場合、船の上下運動を吸収できる6:4調子がベスト。大き目のアジを泳がせる際はお祭りをさけるために50~80号のオモリをつかうこともあり、100号程度まで扱える竿だと余裕がある

▼船竿の選び方についてはこちらの記事をチェック

リール

小型の両軸リールを用意しましょう。

PEライン1.5号もしくは2号が200メートル巻けるものが最適です。

ライト五目自体は、アジ・サバ・イサキなど基本的に小型の魚が釣れる釣りですが、時折1キロUPのイシダイなどがかかります。

強烈な引きこみに対して、重要なのはドラグ性能です。

ドラグの滑り出しがよくないとハリスが瞬断されてしまいます。

釣りをはじめる際は、ドラグ設定をきちんとしておきましょう。

▼大物に備えて比較的ドラグ性能がよいリールを選ぶと安心

▼船リールの選び方についてはこちらの記事をチェック

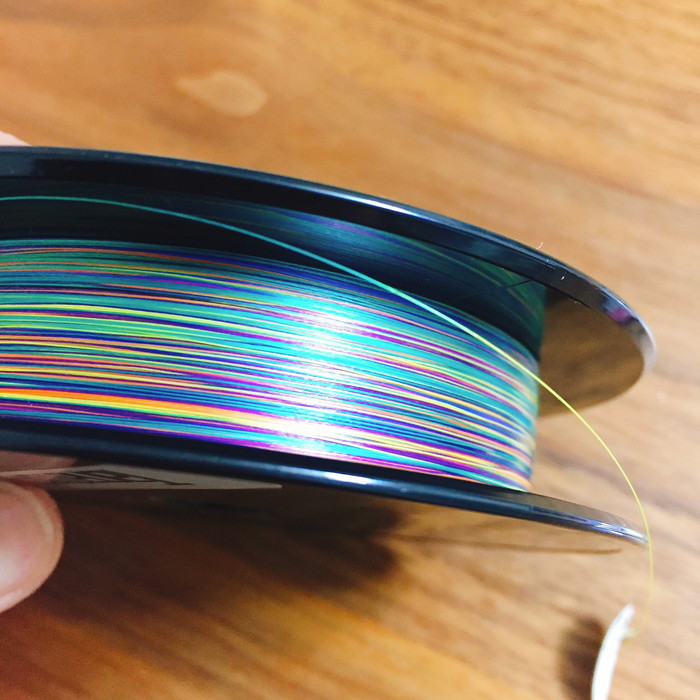

道糸

PE1.0号は避けたほうが無難

道糸をPE1.5号未満にすると、シャクリの際に高切れが増えます。

ビシカゴの潮受けが強いこともあり、1.5号もしくは2号が最適です。

▼PEラインと錘の号数は船宿の指定に従おう。だいたいPE1.5号or2号に錘40号が基本。3号以上はオマツリしやすくなる。

仕掛けと餌

ウィリーの3本針の場合、一番先の空針にオキアミをつける

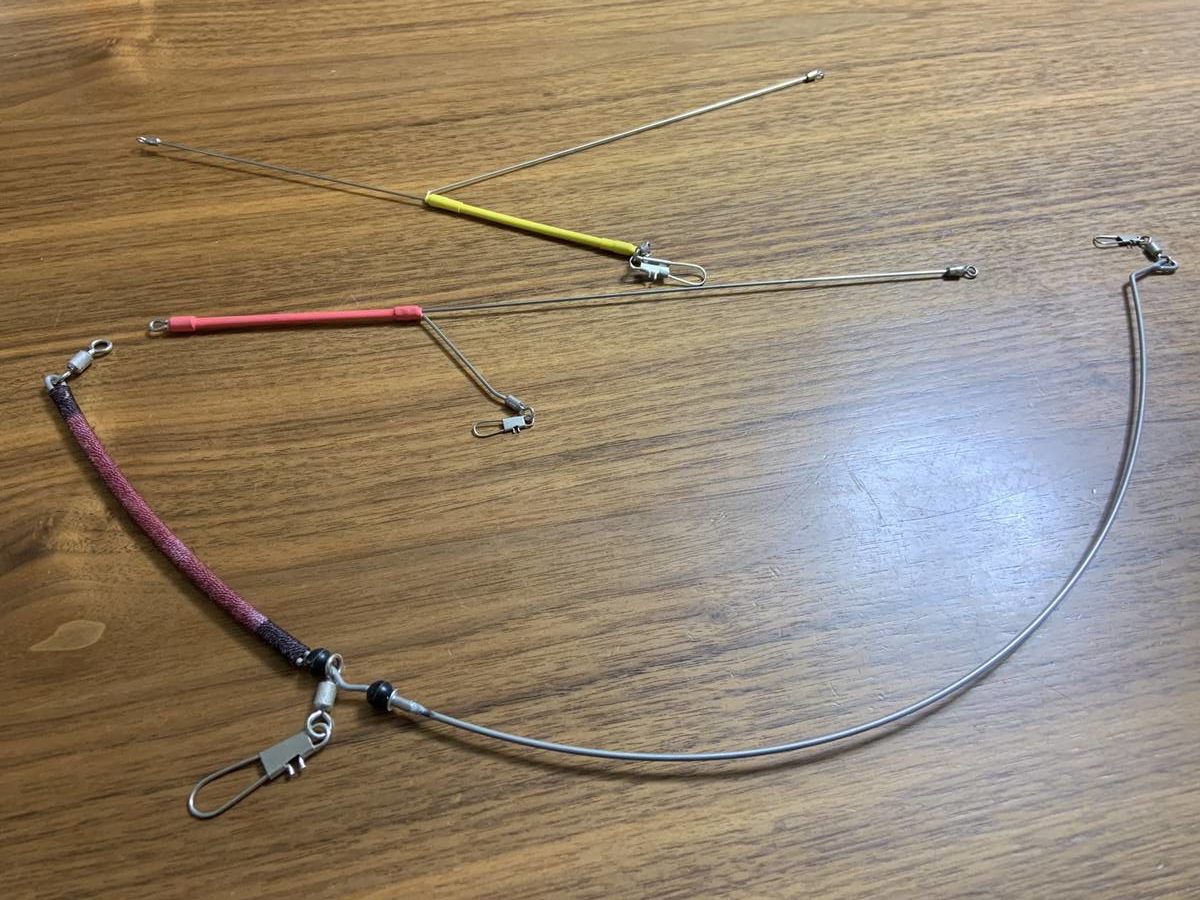

20~30センチ程度の天秤にプラビシ・カゴ40号~60号程度(水深によって変動)を合わせます。

季節や狙うポイントによってオモリ号数は変動するので船宿に確認しましょう。

わざわざ用意しなくても、船宿でレンタルすることができます。

クッションゴムは、つけないほうがアタリがわかりやすいので初心者にはおすすめ。

イサキやアジなどの追い食いを狙う場合はクッションゴムの装着で、口切れを軽減できます。

天秤はアームが弓型もしくはストレートタイプを選ぶ

仕掛けは、3m3本針(ウイリー2本+1本空針。ハリス全長3メートル程度)が一般的。

イサキ狙いでは3m前後でウィリー4本針も使用されます。

3m3本針(ウイリー2本+1本空針)では、一番下側の空針にしっかりしたオキアミをつけましょう。

オキアミ以外の釣り餌には、アカタン、サバの切り身、アオイソメなどをつけるのも一つ。

オキアミはまっすぐ刺す

オキアミは崩れが少ないきれいなものを丁寧につけましょう。

警戒心が高い魚を狙うときは特に注意が必要です。

ウイリーの色は白・ピンク・緑などがあります。

色によって食いの差がでると言われるのですが、はじめはそれほど気にしなくても大丈夫。

▼ウィリーをよく動かせる天秤は「ストレート型」。食わせの間を考えたときは「弓型」がよい。形状記憶合金製は魚の食い込みがよい

▼天秤とコマセカゴは船宿でも無料レンタルしているので好みがなければそちらを利用してもよい。持参する場合は海域によってサイズ制限があるので注意。相模湾の浅場は40号程度が多い

▼相模湾ではウィリー2本針+空針1本が基本。空針にケンがついているものは、オキアミがずれにくいのでよい。シーズンや海域によって仕掛けは変るので船宿に要確認

その他あると便利な道具

船長の許可を得て、泳がせ釣りをする場合、ロッドキーパーがあると2本竿も可能になる。

キーパーをレンタルするか持参しておこう。

▼ロッドキーパーはトイレや食事休憩で竿を上げて休むときにも便利。

ライト五目の基本的な釣り方

相模湾の場合、冬であれば富士山を眺めながら釣りができることも

- 船長の指示ダナをきく(例:「底2~10メートルまで1メートルごとにしゃくってみてください」)

- ビシや天秤と仕掛けが絡まないように投入し、絡んでいないことを確認したうえで落とし込む

- 着底後、糸ふけを巻き取り、底からハリス分リールを巻き上げる(2m程度。竿先は海面にむいている状態)

- 竿先が海面にむいている状態から50cm~1mしゃくる(竿を水平状態まであげると約1m)

- しゃくりあげた水平の位置で2~5秒程度待つ(活性や狙う魚によってわける)

- 竿先を海面までもっていきながらあまった道糸を巻き取る

- 以降4~6繰り返し

低水温や温度変化等により魚の活性が低い場合はしゃくる幅を短くして待ち時間を長くとると効果的な場合があります。

魚によってもしゃくり方への反応が異なり、イシダイなどは比較的メリハリをつけてしゃくったほうが当たりが出やすい傾向にあります。

ライト五目で釣れる魚

石鯛は手のひらサイズでも美味

マアジ、マルアジ、マサバ、ゴマサバ、ハナダイ、イシダイ、メジナ、クロダイ、ヘダイ、ホウボウ、カサゴ、マダイ、イナダ、ワラサ、ムシガレイ、メバル、カイワリなど。

五目というだけあって、狙うタナによってさまざまな魚が釣れます。

底付近では根魚が釣れやすいですし、底をきってから中層までは回遊する魚が釣れやすいと言えます。

多くの船宿では船長によるタナの指示があるはずなので、釣りたい魚の泳層を見極めましょう。

マトウダイ。掃除機のようにアジなどを吸い込む

釣れた小魚を泳がせると、ワラサやマトウダイ・ヒラメなども狙うことができます。

平塚港庄治郎丸のライトタックル五目でマルアジを泳がせて釣ったヒラメ

また、ウィリーでかかった魚に、これらの大型魚が食らいつくこともあります。

ライト五目の魅力

ライト五目に泳がせ釣りができる船宿の場合、釣果もさらに多彩

ライト五目は、誰でもかんたんにはじめられ、いろいろな魚が釣れるところに魅力があります。

単純にタナをとってシャクルだけと思われがちなのですが、釣果を伸ばしたり、特定の魚種を狙うためには奥が深くもあります。

人がすくないときに釣行すれば、船長の許可のもと泳がせ釣りができることも。そうすれば、楽しみも2倍。

ぜひ試してみましょう。

関連記事