海釣りの基本餌の一つ「アオイソメ(イソメ=青虫)」について解説します。

虫エサは上手な取り扱い方を知ることで釣果も倍増しますし、経済的な釣りも可能になります。ぜひ参考にしてみてください。

アオイソメとは

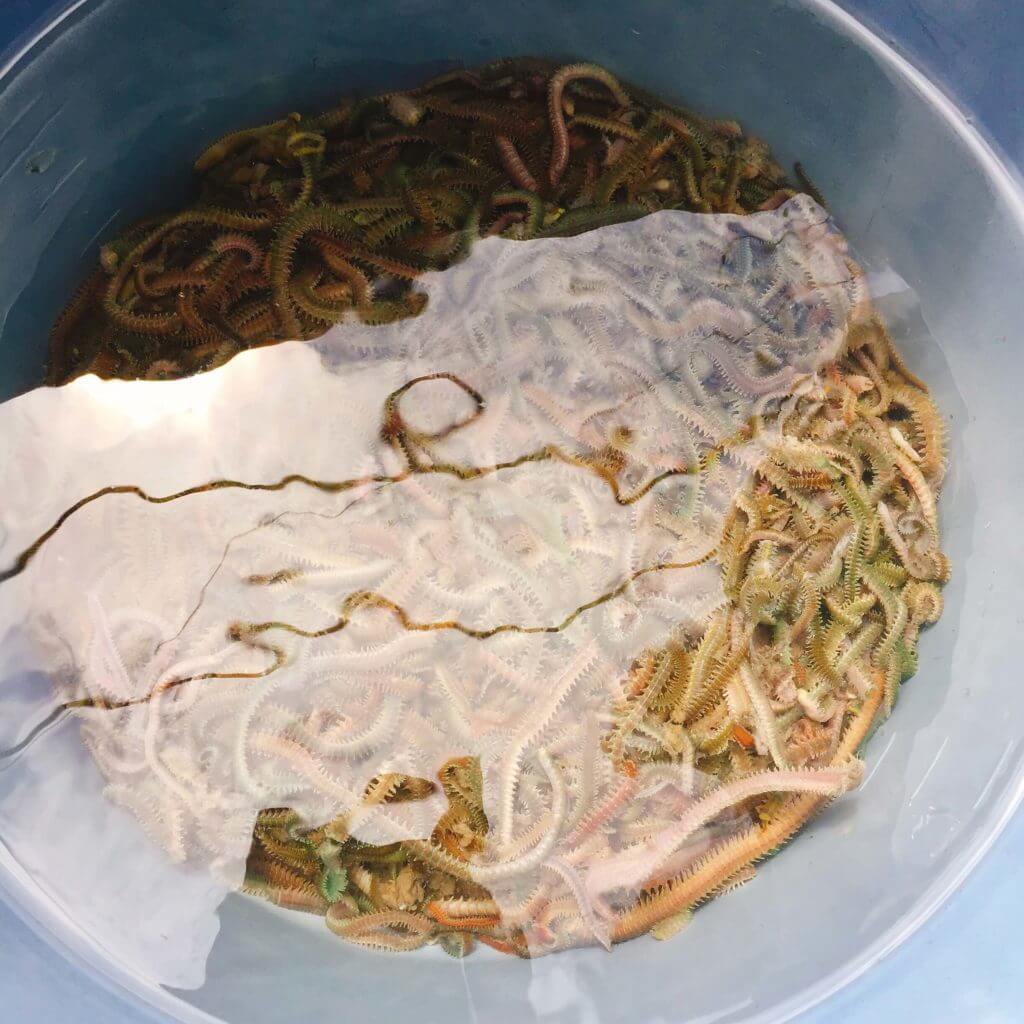

船宿の大量のアオイソメ

海釣りの虫餌のなかでも最もポピュラーなアオイソメは、インドから朝鮮半島の沿岸にかけて生息しています。

和名ではアオゴカイ・チョウセンゴカイ(Perinereis aibuhitensis)と呼ばれますが、釣り人からは『イソメ』もしくは『アオイソメ』・『アオ』・『アオムシ』といった呼称が一般的です。

朝鮮半島と日本は地理的にかなり近いとも言えますが、なんらかの要因により日本には広く定着化して生息していません。海洋や土壌成分なのか、水温の問題なのかは不明です。

そのため、日本国内で利用されているものはすべて、海外から釣り餌として輸入され、釣り具・釣り餌店に卸され販売されています。

1960年代からアオイソメは朝鮮半島から輸入されていましたが、ここ最近では仕入れは中国にうつり、天然物以外に養殖のアオイソメも販売されています。

ちなみにジャリメ(イシゴカイ・イソゴカイ)は、国内で養殖されていることもあり、販売価格もアオイソメよりやや割高に設定されていることがほとんどです。

アオイソメの種類(呼称)

サイズ(細・中太・極太)

同じアオイソメでも、釣りのターゲットごとにサイズが異なるものが販売されており、呼称は販売者によって変わってきますが、それぞれの種類は大まかな太さで表現されています。

- 細:ハゼやシロギスなど口が小さい魚向け

- 中太:口が小さい魚以外全般の釣りに適している

- 極太(太):大型の魚向け。特にマコガレイ・フッコ

色(赤・オレンジなど)

生息地(緯度によって異なる)や繁殖個体などで色が変わるほか、人工的に色をつけられて販売されています。

釣り餌店ではこのアオイソメの体表の色により魚の食いが変わると説明されることがありますが、これは他の釣り餌同様厳密なデータに基づいたものではありません。

アオイソメを手に入れる方法

アオイソメは国内では採取できないため、釣り餌として購入する必要があります。

<アオイソメを販売している店>

- 船宿やボート店

- 個人経営の釣具店

- 釣り場近くのコンビニエンスストア(主要な釣り場に限る)

- 釣り具チェーン

- 釣具店の自販機(営業時間内にも自販機販売しているところと営業時間外のみ販売しているところがある)

- インターネット通販

個人経営の釣具店とコンビニエンスストアについては立地条件によって海釣り用の生き餌を販売していない可能性があります。利用前に確認しておきましょう。

また、どうしても自宅付近や釣り場付近でアオイソメを購入できない場合は、ネットで活きたものや加工品を購入することもできます。

324円~〈税込〉(追加100円単位から対応) オールシーズン有

324円~〈税込〉 42g~ (追加100円単位から対応)

1Kg

数人で釣行される方々にオススメです!!

竿を数本使用される投げ釣り師にも大人気!!1kg 5,400円〈税込〉

こちらの釣り餌店はもともと釣り餌の卸(輸入元)をしているため、かなり割安にアオイソメを購入できます。

たとえばカレイを釣りにいく際など、本命以外の活性にもよりますが1日の釣りでアオイソメを50g×数パック利用することもしばしばです。

大人数で釣行し、確実にアオイソメを確保したいという事情がある場合や釣り大会を開くなどする際は、こういった通販を利用すると送料を含めても割安かもしれません。

アオイソメの価格帯は?

持ち帰って冷蔵庫(野菜室)で活かしておいたアオイソメ。1週間程度は活きている。

仕入れの金額はほぼ変わらないものの、販売価格(小売価格)は、販売店によって多少の開きがあります。

概ね一キロ6,000円前後で販売されていますが、安価に手に入る順は以下の通り。

<安価な順>

卸会社から購入 > 釣り具チェーン > 釣り場近くのコンビニエンストア ≒ 個人経営の釣り具店 ≒ 船宿・ボート店

基本的に50グラム前後のプラスチックパック売りが基本です。おおよその価格は500円前後に設定されていますが、釣り具チェーンでは水槽で直前まで活かされていたものを500円未満で購入できることがしばしばです。

またチェーン店によっては30g単位などの量り売りが好評なところもあります。おかっぱりで遊ぶ半日のハゼ釣りなどでは50グラムパックのアオイソメを購入するとかなり余ってしまうこともあります。チェーン店の量り売り等から選ぶとよいでしょう。

アオイソメを購入するときの注意点

ミニジェット天秤8号にアオイソメはちょい投げの鉄板

量

アオイソメは、ほぼすべてプラスチックのパックに詰められ販売されています。このとき1パックごとに購入するわけですが、この1パックの概念は店舗によって異なります。

35gの店舗もあれば、45g、50gの店舗もあります。

釣りの種類によっては、同じように1パックを購入しても最後まで餌が持たないこともあるので、事前に必要な量と購入するものがどれぐらいの量なのかを確認しましょう。

<釣行での使用量目安>

- 1日(カレイ):100~200g

- 1日(ちょい投げ):100g

- 1日(ハゼ):50g

- 半日(ちょい投げ):50g

- 2、3時間(ちょい投げ):30g

※上記量は目安です。使用方法やエサ取りなどの数によってはさらに多く必要になる場合があります。残るのがいやな場合は少なめに買い、ガルプやパワーイソメなどの人工餌を常備しておくとよいでしょう。人工餌はイソメに劣りますが、保存して次回以降の釣行にも長期保存できます。

鮮度・活き

アオイソメは、購入直前まで海水で飼育されていたものを目前でパック詰めされたものが一番活きがよいです。

プラスチックパックに砂やバーミキュライト(園芸用の土)と一緒に詰められて冷蔵されているものを購入する場合は鮮度のチェックが必要です。

特に回転が悪い店舗でパック詰めされているものは、パック詰めされてから数日経過し、既に死んだり弱っているものが含まれていることもあります。

死んだものより生きているアオイソメのほうが、当然動きもありますし、身切れもしにくいため餌の鮮度は必ず確認するとよいでしょう。

個人経営の釣具店等については、販売時に自主的に購入者に申告し、「弱っているから値引きする・おまけする」というようなケースも見受けられます。

いずれにせよ、より釣果を望むのであればアオイソメは購入前に品質を確認したほうがよいでしょう。

アオイソメのつけ方全般について覚えておきたいこと

アオイソメは釣る魚や釣り方によって釣り針へのつけ方が変わってきます。

- 頭部(口)側から針につける

- 垂らしの長さがとても重要

- 頭部を残すか切り取るか

- イソメのつけ方には意味があり重要

前提①:頭部側(口)から針につけるのが基本

アオイソメは自切しやすい生き物で、触った途端に躊躇なく自分の身体を切り捨てます。特に尾側の細い部位から切れやすいため、針を付ける際は頭部側をもって頭部から行うのが基本です。

前提②:頭部を残すか切り取るか

アオイソメを釣りでつかってみるとわかりますが、1対の牙がある頭部以外はブヨブヨとした節状の身体を持っています。頭部は比較的固く、投げ釣りのキャストや、魚の攻撃をうけても針に残りやすいという特徴があります。

魚の食い込みや釣り針へのつけやすさを考えると頭部をカットしてから針付けするのが一般的ですが、釣り方によっては頭部を残したままのほうが効果的な場合もあります。

<アオイソメの頭部を残したほうがよい釣り>

- 投げ釣りでフルキャストする場合

- ハゼ釣りやシロギス釣り、船のアジ釣りなどで活性が高いときに餌替えの数を少なくして手返しをよくする場合

前提③:垂らしの長さがとても重要

アオイソメは針がけすると刺激によって伸びる特徴があります。

とくに水中に投入した際に伸びやすいという特徴があります。

針からの垂らし部分をカットしない状態で針につけたものを水中に投げて、再び回収した際、2倍強にのびているのを目にすることもあります。

こうした長く伸びてしまっている状態のアオイソメは、端から食いちぎられやすく、結果的に釣り針まで到達(本アタリの発生=針がかり)しないで見切られ終わってしまうこともあります。

そのため、どのような餌付け方法でも、釣り針からの垂らしの長さを考慮する必要があります。

この垂らしを調整するために釣り人は手指もしくは挟みでアオイソメをカットしますが、カットによる調整は体液が流れるため集魚効果が向上する反面、ダメージにより弱りやすくなる(水中での動きが少なくなる・継続しなくなる)ことにもつながります。

前提④:アオイソメのつけ方には意味があり重要

釣りは考えると底知れないで遊びですし、あまり考えなくてもできる遊びです。あまり考えてないで釣りをするのも楽しいもんですが、誰でも釣果を上げたいという気持ちは変わらないはずです。

釣り餌を適当につける人もいますが、すべての餌付けは魚の食性など、なんらか意味があって伝えられています。

アオイソメは触ると粘液をだし、牙をむいてくるので気持ち悪くなったり滑ったりして適当に針がけしてしまう人も餌のつけ方の意味を勉強してみましょう。

アオイソメのつけ方

カレイ釣りではアオイソメの房掛けが一般的。集魚効果の高いイワイソメとの合わせ技も有名

ということで、アオイソメのつけ方として代表的なものとそれぞれの特徴・意味合いを解説していきます。

- ちょんがけ

- 縫い刺し

- 通し刺し

- 房掛け

①ちょんがけ

<動き>

★★★

<臭いの拡散>

★(垂らしを短くしたり頭部を切断すると+)

<針持ち>

★(頭部につければ+)

ちょんがけは、アオイソメの頭部の固い部分や、頭部を切断した頭部側の太い部位に針を一本かける方法です。針先は口の部位から入れるパターンと、口の中ではなく頭部側の上から下へ貫通させる方法があります。

アオイソメの動きが針によって阻害されないため、自然な動きをします。

このつけ方は魚の食餌方法や活性によっては、尾側の部分だけ小刻みについばまれてしまいフッキングしにくいと言えます。

例:比較的、餌の視覚面や動きが重要な釣り物を狙うとき(ウキ釣りでのメバルねらい)

②縫い刺し

縫い刺しはアオイソメの頭部側から針をいれ裁縫で縫うように針を隠しながら通していく方法です。

アオイソメの身体を何度も貫通するため弱りやすいですが、体液がながれやすく集魚効果が高いと言えます。また、針に何度も通しているため針持ちも抜群です。

例:嗅覚を重視して食餌する魚を狙うとき。エサをしっかりつけたいとき(アナゴやウナギねらい)

<動き>

★(複数匹つけることで+)

<臭いの拡散>

★★★(垂らしを短くしたり頭部を切断すると+)

<針持ち>

★★★

③通し刺し

通し刺しはアオイソメの頭部から針をいれ針のサイズがまっすぐ体に通るように餌づけしたものです。まっすぐつけられ、動きも安定していて針の位置もより尾側に出やすいといえます。

<動き>

★★

<臭いの拡散>

★★(垂らしを短くしたり頭部を切断すると+)

<針持ち>

★★(頭部をとってつけると-)

③房掛け

房掛けはアオイソメを釣り針に房になるようにかけている方法です。

最初の1匹を頭部からチョンがけ、もしくは通し刺しにし、余った針の部分に複数のアオイソメの頭部をチョンがけしていく方法です。集魚効果も高く、ニオイの拡散も大きいと言えます。

<動き>

★★★(数が増えるほど+)

<臭いの拡散>

★★(垂らしを短くしたり頭部を切断すると+)

<針持ち>

★★

アオイソメをつかみやすくする方法

アオイソメは粘液で滑るため針がけしづらい。

アオイソメを針につける時に誰もが感じるのがつけにくさです。アオイソメは粘液を出しているので滑りますし、活きがよい個体ほどよく動きます。

また、頭部には1対の牙があるので、その部分に挟まれたくない(ちょっとだけ痛いです)人もいるかもしれません。

そういった方は、アオイソメをつかみやすくする方法を覚えておきましょう。

専用の石粉を使う

石粉というのは、貝殻や卵殻を細かくした粉を指します。

これらは市販されているのですが、自然に帰るものですし、衛生的です。

片栗粉等の食品を使う

片栗粉をまぶせばアオイソメもぬめりが消える

片栗粉などの粉末を使用時にアオイソメにかけると水分が粉に吸収され滑りにくくなります。食品ということで、これも自然に帰るものですね。

乾燥した海辺の砂を用意する

こまかい乾燥した砂があればアオイソメも滑らない

砂浜が隣接した釣り場の場合、乾燥した海辺の砂をすこし拝借して、アオイソメにかけてみましょう。粘りがとれてつかみやすくなります。

アオイソメをつまむ道具を使う

市販の釣り具には、アオイソメのように餌をつけにくいものをピックするアイテムがあります。

素手で触れないと一人前の釣り師ではないといわれてしまうこともあるかもしれませんが、便利なものはどんどんつかっていけばよいと思います。

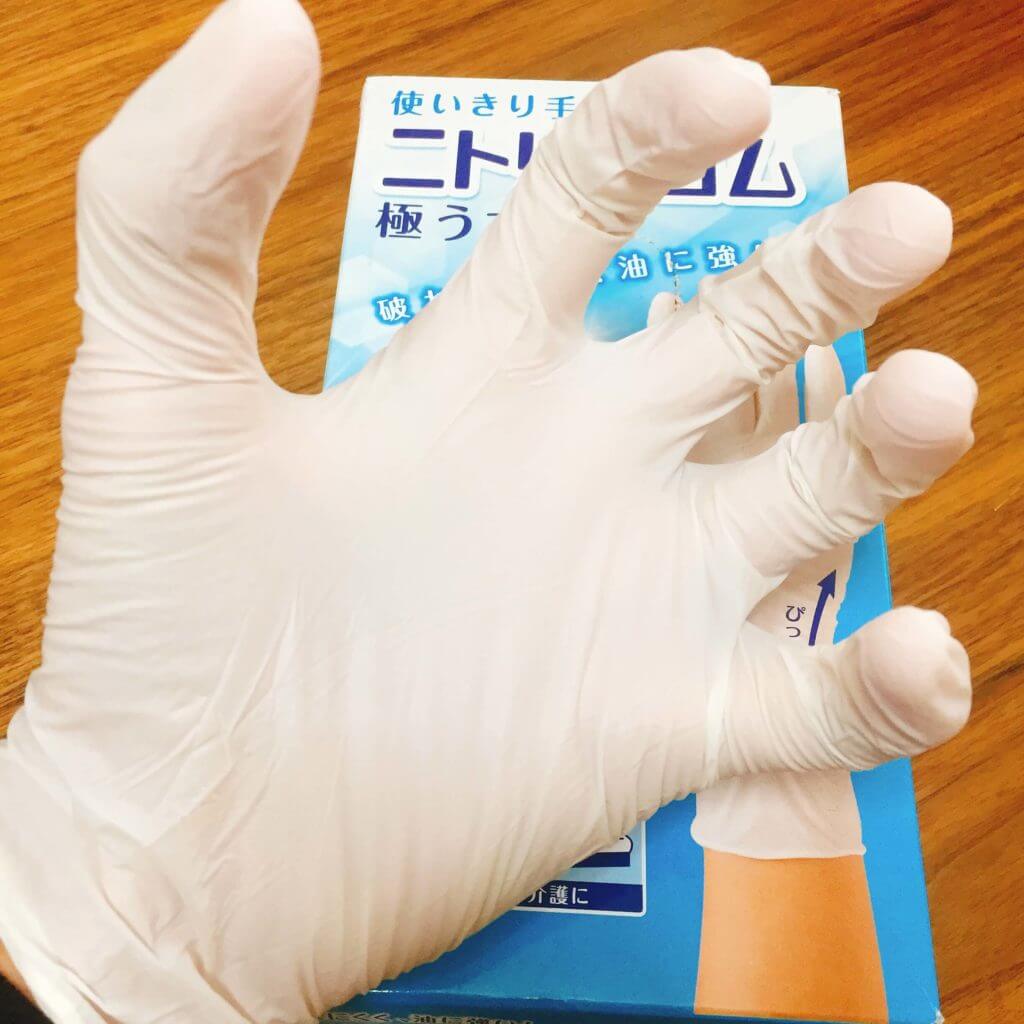

ニトリル手袋を使う

医療用のニトリルグローブをつかうとアオイソメなどの釣り餌や魚などを素手で触らなくて済むようになるので、オススメです。アレルギーがない方は、かぶれや肌荒れ防止などにもよいでしょう。

塩漬けのアオイソメは釣れるのか?

色んな塩イソメ

塩イソメはまだ生きているアオイソメを塩漬けにして、水分をぬいた状態にしておいたものです。

市販されているものもありますが、基本的に釣り餌が余ったときの活用法や釣り餌を長期間保存する方法として知られています。

塩イソメをつかって幾度も釣行をした結果は以下の通り。

- 魚自体は釣れるものの、活きているアオイソメとは大差がつく

- 動きがないので釣り人が動かしてやる必要がある

- 塩で締める際に体液がでるためニオイと旨み成分が少なくなる

- 食感が悪くなる(固くなるので想像です)

こういった経験から、保存方法として経済的に釣りをするためにはよいものの、釣果を考えるのであればあまりオススメできないのが塩イソメです。

毎回釣り餌を買いに行くのは面倒だったり、アオイソメが余ってしまいどうしても活用したい場合につくってみるのもよいでしょう。

アオイソメを使うときの注意点

温度管理に気を付ける

購入したアオイソメは温度管理に気をつけましょう。

特に、夏場の直射日光に当てておくとすぐに弱ってしまいます。理想は日陰におくだけでなく、クーラーボックスなどのなかにいれて、氷が直接あたらないようにしておくことです。

弱ったアオイソメは、動きも悪くなるため、魚の食いも悪くなります。

カットしたあとの切れ端を無傷の個体とまぜると弱る?

カットしたアオイソメの切れ端を、また使おうと他の無傷の個体と一緒にしておくといつの間にか全体が弱ってしまうということが知られています。

これは温度などの問題以外に、流れ出るアオイソメの体液が他の個体に影響するのだと思われています。

アオイソメはアオゴカイが和名であると冒頭お話しましたが、イソメの仲間には体液に毒素があるものがあり殺虫剤として成分が活用されているものがあります。(ソース)

アオイソメについてはこの成分があるかどうかは学術的に確認できていませんが、たしかに「使いかけのアオイソメを元気な個体と一緒にすると弱ってしまう」という現象は釣り人のなかでよく知られている話です。

気になる人は、カット後のアオイソメは別にしておくとよいでしょう。

皮膚が弱い人がアオイソメを触ると手指が荒れる?

これも良く知られている話ですが、アオイソメを素手で扱っていると、肌荒れを起こすことが知られています。症状としては手指の皮がむけ痒くなります。皮膚が弱い人・皮膚が薄い人の場合はこれの症状が顕著です。

皮膚が弱い人は、アオイソメを使う際に専用のつまみやニトリルグローブをつかうとよいでしょう。

筆者も子供時代によく手荒れしていました。特に秋から冬は手指が乾燥して傷も多くなっています。こういった状況でアオイソメの体液によってかぶれを起こします。

アオイソメの保管方法

ジップロックスクリューロックが便利

使い終わったアオイソメを短期間で再度使う場合、活かしておく方法があります。

家族がいて、冷蔵庫で保冷する場合、あらかじめ了承を得ておかないとトラブルの原因になります。だまって冷蔵庫の奥に隠しておくのは、バレたらやばいです。

プラスチック容器のまま持ち帰って冷蔵庫(野菜室)で保存

アオイソメを購入したときのプラスチック容器のまま持ち帰り、新聞紙につつんで冷気の吹き出し口をさけて自宅の冷蔵庫(野菜室)に保存しておくと仮死状態になり4日~7日程度は生きています。

さらに保存性をたかめるためには、持ち帰るまえに自切したものや切れ端などを捨て、海水であらって濡れた砂とつめておきます。

デメリットとしては、購入時のプラスチック容器から海水やアオイソメの体液がでたり、元気な個体の場合、パッケージの隙間から出てきてしまうことです。

密閉容器にいれて持ち帰って冷蔵庫(野菜室)で保存

持ち帰り時に、密閉できる市販のプラスチック製容器(ジップロックスクリューロックが便利)に海水ごといれてアオイソメを持ち帰る方法もあります。

これを野菜室で冷蔵しておくのですが、尿などの体液がでて内部の海水が汚れてくると弱りやすくなります。

そのため、ペットボトルなどに予備の海水をいれておき、これを冷蔵庫の同じ温度にした上で、適宜交換していくと生きている期間が長くなります。

※密閉容器の蓋のみぞに砂が入ると液体がもれるので注意!

思い切ってアオイソメを飼育する

海水であればアオイソメは飼育できます。観賞魚用の人工海水のほか、海で海水を余分にポリタンクなどにくんでおき利用する方法が知られています。

ろ過装置付きの水槽をつかうのがベストですが、バケツ等にアオイソメをいれエアレーションで酸素を与えるだけでも温度管理さえできれば長期間生きています。

といっても、これは釣り餌店の環境と一緒ですね。(夏季は水温が上がるためそれ以外の季節限定)

この場合、水が汚れたらくんでおいたポリタンクの海水と入れ替えます。入れ替える際の海水との温度変化だけ注意しておきましょう。

さらに長期間飼育するためには、小型観賞魚用の餌による餌よりや、底砂の設置が必要です。

アオイソメで釣れる魚

沖釣りの高級魚アマダイも釣れるアオイソメ

アオイソメは底物メインながらも上物も釣ることができます。ここでは、実際にアオイソメで釣れたことがある魚を紹介します。

<上もの>

アジ、イワシ、ウミタナゴ、真鯛(小型)、クロダイ、アイゴ、カワハギ、マサバ、ゴマサバ、セイゴ・フッコ、イシダイ(小型)、ベラ、カゴカキダイ、メジナ、ボラ

<底もの>

ハゼ類、メゴチ、キス、ムシガレイ、カサゴ、ムラソイ、メバル、ギンポ、イイダコやマダコ(これは天秤に反応したのかも)、マハタ(小型)、ゴンズイ、マゴチ(小型)、イネゴチ、ヒラメ(小型)、アマダイ、黄鯛、トラギス、カイワリ、アナゴ、ウナギ、タイワンガザミなどの蟹類

アオイソメ利用のルール

針がけしたアオイソメは水中に投下するとかなり伸びる

残ったイソメを生きたまま海に逃がさない

アオイソメことアオゴカイはもともと日本の海には生息していない生き物です。

逃がした個体が海岸の環境によっては定着し、生態系に影響を及ぼす可能性があるかもしれません。アオイソメが釣り餌として使われはじめてから数十年が経過した今、実際の影響は不明ですが余った個体を海に逃がすことは控え、ごみとして処分しましょう。

もし余った場合、釣り場に残っている釣り人にあげると喜ばれることもしばしばです。

参考リンク:国立環境研究所(アオイソメことアオゴカイが日本に『定着』しているという記載あり)

アオイソメのプラスチックパッケージを捨てない・風で飛ばさない

釣り場の放置ゴミとしてよくみられるのがアオイソメのパッケージです。

釣り餌店でアオイソメを購入する際、プラスチックの透明ケースにいれて釣り場にもっていきますが、このパッケージを釣り場に放置する心無い人が見られます。

また、このパッケージは風で飛ばされやすいので、飛びにくい餌箱などをつかうなど飛ばされないような工夫が必要です。市販の餌箱のなかには断熱材入りでアオイソメの活きを保持するものもあります。

アオイソメは弱点もありながらも万能のエサ

ウキフカセや船釣りなどでは、底もの狙いを中心に圧倒的な支持を集めるアオイソメについて解説しました。

昨今の釣りシーンではアオイソメをそっくり模したような疑似餌も多く登場していますが、魚の食いやコストパフォーマンスという点でアオイソメを超えるものは登場していませんし、これからも登場しないことでしょう。

釣り餌についての関連記事