多くの日本人が愛するマダコ。

日本人のタコの消費量は世界第一位とされています。

今回は東京湾の船タコ釣りについて、テンヤを使った釣り方のコツを詳しく解説します。

タコテンヤをつかったマダコ釣り

マダコは食味という点ではもっとも美味とされるタコです。

近年、国産マダコが減少していて価格も高騰していますが、遊漁船の釣りでは漁業者との話し合いにより、定められた期間であれば釣りができ、初心者でも比較的簡単に狙うことができます。

タコ釣りは全国的に人気ですが、特に沖釣りで人気なのが外房~茨城沖・東京湾・瀬戸内明石エリアです。

陸からのポイントは共同漁業権の関係上、どの自治体でも大幅に限られています。

一方、釣り船であれば広大な岸壁際や根周りを狙うことができ、釣果にもつながりやすいといえます。

マダコテンヤ釣りの道具について

マダコのテンヤ釣り用の道具と仕掛け。すべてレンタルできるところがほとんど

マダコ釣りはテンヤもしくはエギ等の疑似餌で狙うものです。

テンヤ釣りの場合は道具が特殊で、ほかの釣り物と代替が効きません。

そのため、船宿がすべてレンタルしていることがほとんどです。

糸巻きとリーダー

タコ釣りの糸巻き

タコ釣りに使う糸巻きは樹脂もしくは木製がほとんど。

渋糸(麻糸等に渋を塗って耐水性を高めたもの)やテトロン製(ポリエステル繊維)の極めて頑丈な道糸を50mほど巻いたものです。

道糸の先にはリーダーが使われます。号数は20号~30号程度。

素材はナイロンやフロロカーボンラインが主要です。

リーダーの結束は電車結び等にしてもよいですが、頑丈なスナップサルカンを使用し、結び目に集寄を装着する方法も人気です。

強度の低いサルカンは、アワセ時や根がかりのタイミングで伸びてしまうので注意しましょう。

<参考アイテム>

仕掛け(タコテンヤ)

錘がブランコ式のタコテンヤは根がかりしにくい

タコテンヤの釣りの基本仕掛けはシンプルです。

リーダーの先に頑丈なスナップサルカンをつけ、その先にテンヤを装着するだけです。

テンヤのオモリ号数は東京湾の浅場主体であれば50号が標準。

外房などの水深や潮流が強いエリアでは100号以上の錘が指定されていることもあります。

船宿によって錘の号数は異なりますので確認してから釣行に臨みましょう。

<タコテンヤの種類>

- 鋳込みオモリ式の一体型

- 羽子板式オモリ一体型

- オモリがブランコ型(オモリが稼働するので、根がかりにくいと言われている)

錘が取り外せるものはエリアや水深によって使い分けられるので便利です。

また、夜光ゴムカバーのオモリ等でアピール力を強化することもできます。

テンヤ自体はシンプルな作りなので、500円以内で手作りも可能です。

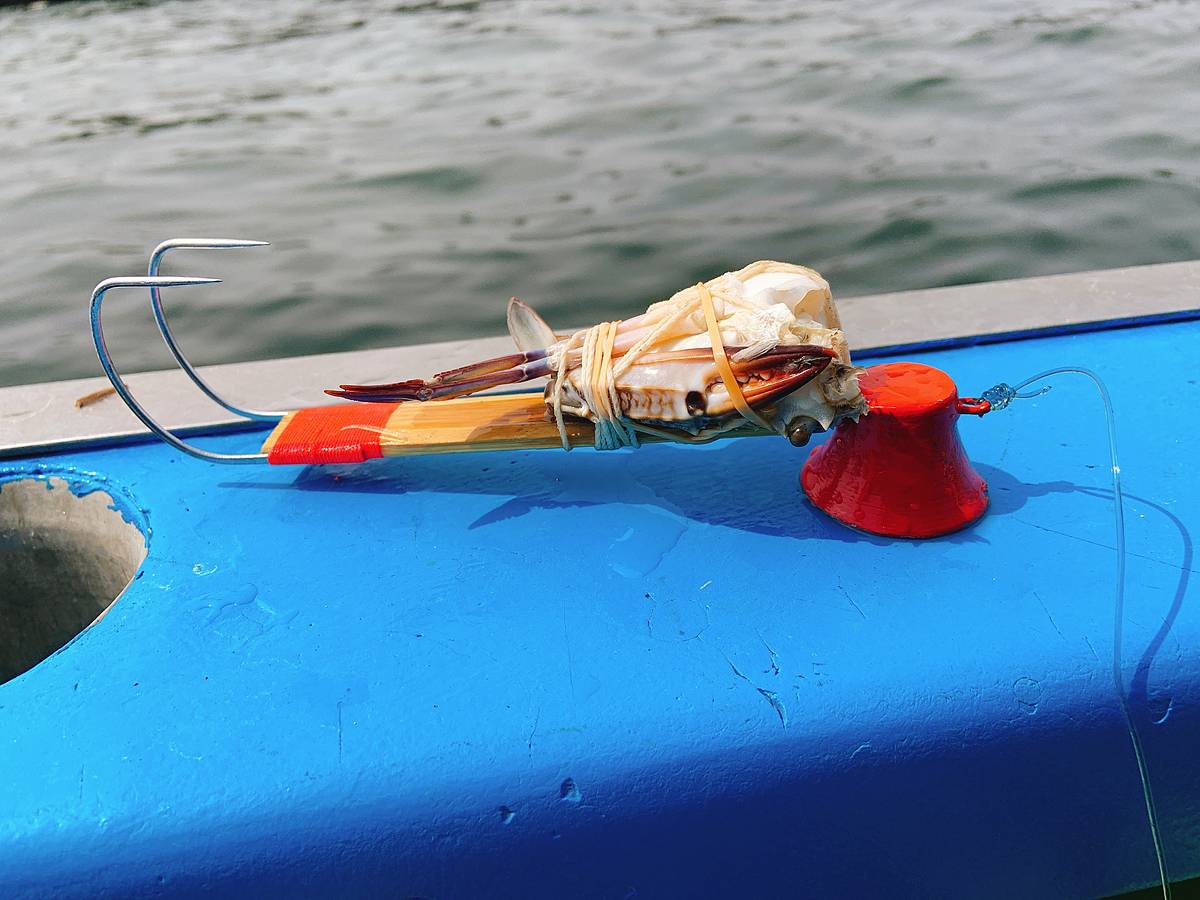

羽子板式オモリ一体型のタコテンヤ

<代表的なタコテンヤ>

▼テンヤの釣りでは餌を固定するためのタコ糸(1m程度)と太目の輪ゴムが必要です。輪ゴムは劣化すると切れるため、念のため予備を持ちこむと安心。

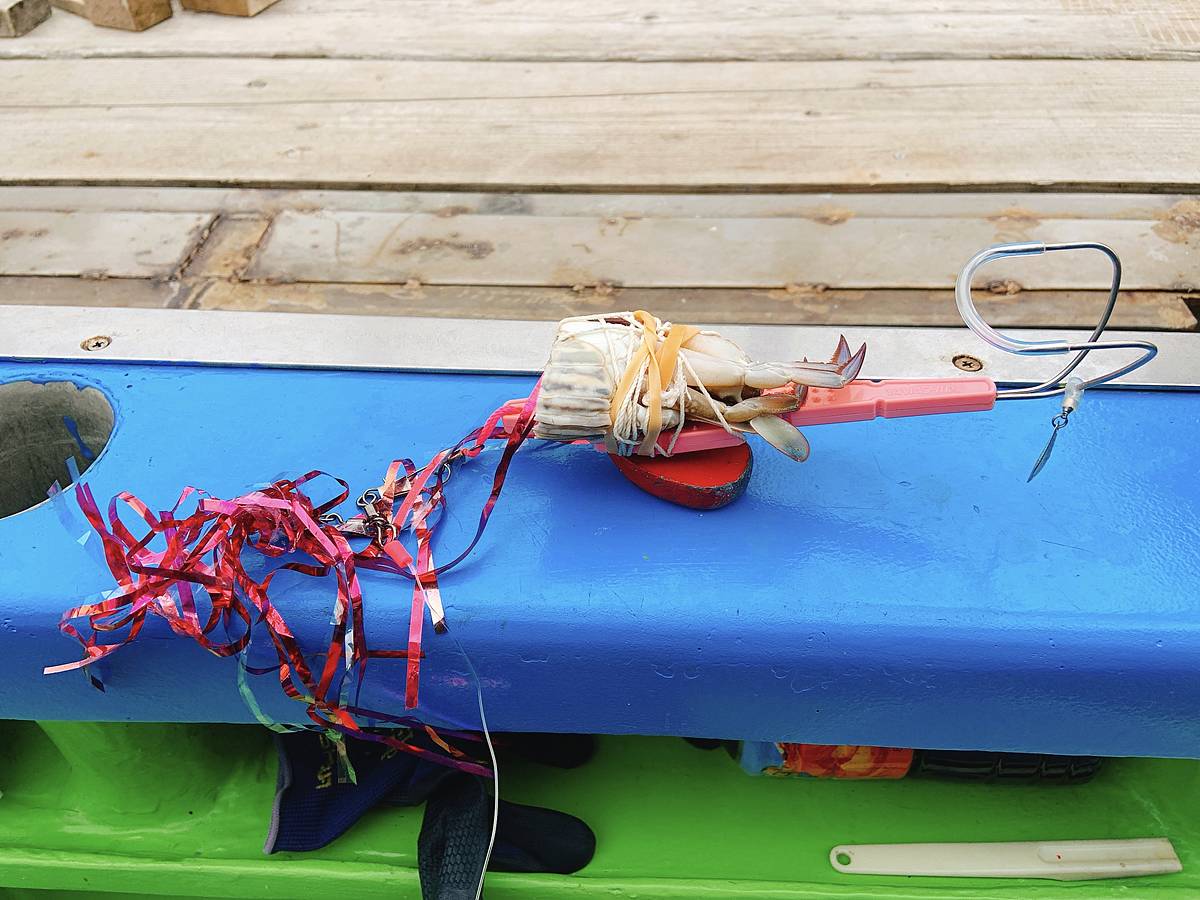

「集寄」はタコを引き寄せる道具。釣り人の個性が出せるところ

自作も簡単でたのしいマダコ釣りの集寄

マダコのテンヤ釣りはシンプルな仕掛けが特徴で差別化が難しいのですが、人によって異なるのが集寄の存在です。

タコは色・光・音などに好奇心をもつとされ、以下のようなアイテムが使用されています。

- ラバー素材やビニール袋を捕捉切ったものを束ねたもの

- アルミ包装(銀で光るもの)を細かく切り束ねたもの

- 集魚ライト

- 集魚テープ

- コロラドブレード

- タコベイト

- ワーム類(ハードタイプ)

特にマダコは「赤」「白」「ピンク」「金(メッキ)」などの色に反応しやすいと言われています。

そのため、各種集魚グッズもこの色合いが多くラインナップされています。

オモリやテンヤなども赤や白(夜光)に塗りつぶすチューニングも人気です。

集寄は、それぞれ以下のいずれか、または重ねて装着します。

- スナップサルカン部分の30cm~50㎝ほど上(リーダーの結び目)

- スナップサルカン直前

- テンヤ部分

素材はシンプルかつ、それほど丁寧に作らなくてもタコには関係ないため100円ショップ等で素材をあつめて自作するのもオススメです。

<代表的なアイテム>

▼人気のタコベイト。切って使ったり複数使うなど自由自在にアピール力を強化できる。赤・白・ピンク系のカラーが人気

▼カニをもしたラバー素材の集寄。ひらひら揺れてマダコを寄せる

▼キラキラ素材でタコに強烈にアピールするアイテム。テンヤの上30cm程度につけると周囲のタコにアピールできる

▼ケイムラ発光シートによってタコにアピールする集寄

▼ワンタッチで装着できるキラキラ集寄

▼テンヤの針部分にワンタッチ装着できるコロラドブレード。光と波動が効く??

▼リーダ部分に接続して光と波動でタコを誘うアイテム

▼テンヤの10~20cm上に装着してタコにアピールしつつかけることができるダブルスッテ

<タコ釣り用の手作り集寄に関する記事>

▼マダコやカワハギ釣り等で使える集寄を実際に作ってみた記事です。

タコ釣りの餌はカニが基本

地域によっても異なりますが、マダコのエサはイシガニやワタリガニ(ガザミ・タイワンガザミ)を半分もしくは丸ごとつけるのが一般的です。

テンヤとカニのサイズのバランスによってカニは半分に切って使います。

一見ワタリガニを丸ごとテンヤにつけたほうがアピール力が高く見えますが、タコの乗りという点でオススメできません。

タコテンヤの針のふところ部分にカニの胴体が入ってしまうと、いざタコが乗ったときにフッキングしづらくなってしまうのです。

また、フッキングしてもハリがかりが浅くなり、バラシも増えてきます。

マダコの特餌「イシガニ」は、ワタリガニより頑丈。

タコの餌としては「タイワンガザミ」もよく使用されている。イシガニより柔らかく腹が白いのでアピール性も高い

カニは必ず腹側を上にしてテンヤに装着します。

これはワタリガニ類であれば白い部分が表にでるため、よりタコにアピールできるためです。

カニ餌の他には、以下のような餌がよく知られています

- アジ丸ごと(~15cm程度)

- サンマ丸ごと(外房・茨城沖。テンヤからもげやすい。使用できないエリアがあるので注意)

- 豚の脂身や皮・ロース肉

- 鶏ささみや胸肉

タコ釣りのベテランのなかには、カニ餌に加えて豚の脂身を装着するなど工夫している人もいます。

東京湾の船宿ではカニ餌のみが乗船料に入っていることがほとんどなので、その他のエサが必要な場合は持参しましょう。

<カニ餌の注意点>

テンヤからカニがずれ胴体の中身も抜けてしまった状態。これではアタリがでにくい・・・

カニの手足がとれてしまったり、半身にした胴体の中身がぬけてしまった場合は新しい餌に付け替えましょう。

アピール度が違います。

また根がかりをするとカニがテンヤから大きくずれてしまったり、取れてしまうこともあります。

小突き続けるだけではなく、一定時間でテンヤを回収し、カニの状態を確認するとよいでしょう。

タコテンヤをつかったマダコの釣り方・釣果を上げるコツ

基本的に釣り座は潮先が優位。岸壁など障害物がある側が優勢

マダコの湧き具合によっても異なりますが、基本的に釣り座は「潮先」が有利です。

これは自分の落としたテンヤが他の釣り人より早くタコに発見される可能性が全体的にあがるためです。

より多くのマダコを釣りたい場合は、当日潮先になる釣り座を確保しましょう。

一方、潮先でも釣れてない釣り人をみることがあります。

なぜでしょうか。

たとえば、オモリが軽すぎたり(岸用のタコテンヤを使っている)、装飾品を多くつけているため、潮受けし、道糸が流されていることもしばしば。

そうなるといかに有利な釣り座とはいえ、底上からテンヤが浮き上がってタコが乗りにくい状況になっていることもあります。

また、ポイントによっては岸壁やテトラ際のポイントを流すのがタコ釣りです。

この場合、より岸壁に近いほうがアタリが多くなります。

特に朝をすぎて、陽がすっかりのぼってしまうとタコが障害物にタイトにつくこともしばしば。

こんな時は障害物ぎりぎりにテンヤを落とせる釣り座が有利です。

基本的左舷ミヨシ側を岸壁に寄せる操船が多いと覚えておきましょう。

タコテンヤの投入方法は流し方や釣り座・潮の流れによってことなる

両舷流しは少しキャストしてから手前に探る

まず船のエンジン音が緩み、ポイント付近に到着するタイミングで糸巻きから想定される水深+5m程度(東京湾であれば15~20m程度)の渋糸を出します。

渋糸は足に絡まないように注意しましょう。

船宿のレンタルアイテムであれば、すでに渋糸が糸巻きになじんでいますが、釣具店で購入したもののは糸にハリがあり糸巻きになじんでいないこともあります。

この場合、真水に3日ほど漬け込んでから糸巻きに巻いておくとクセが軽減されます。

片舷どてら流しの場合は船下を狙う

釣客がそれほど多くない場合や地域によっては、片舷に釣り客が並び流すことになります。

この場合、頑張ってキャストすればするほどタコに出会う確率が下がってしまいます。

下手にキャストすると船下を狙った他の釣り客のテンヤのあとに自分のテンヤが通ることになり、タコに遭遇する順番が一番遅くなるからです。

何が何でもキャストすれば広く探れると思わないようにしましょう。

両舷に釣客が分散している場合はキャストが有利なことも多い

釣客が多い船宿の場合や開幕時のタコ船で両舷に釣客が分散します。

この場合は、潮の流れや海底の根の荒さにもよりますが15m程キャストして、幅広く探ったほうがタコに出会う確率が上がるため釣果も向上します。

キャスト後、テンヤが海面に着水したタイミングで、すぐに道糸を緩めましょう。そ

うしないと張った道糸によってテンヤが手前側に引き寄せられながら着底するため、キャストの意味がなくなってしまいます。

岸壁際などの障害物が目の前にある場合

目前に岸壁際がある場合は、できるだけ際(ヘチ)にそってゆっくり落とし込むことで壁に張り付いたマダコにもアピールできます。

特に陽が昇ってからはタコは障害物にタイトに着くことが多いので、ねちねちと誘うとよいでしょう。

もし、キャストして届く場所に岸壁際がある場合は、他の釣り客に迷惑ならないようにできるだけキャストして狙ってみましょう。

目の前に障害物がなく沖側の釣り座の場合

タコは砂地にも生息するものの、基本的に岩礁帯を好みます。

特に小型のタコほどその傾向にあります。

釣り座が障害物側ではない場合で、足元に根がない場合は釣果の絶対数は下がることがしばしばです。

こうしたシチューエ―ションでは、キャストをして広く探ったほうがタコに遭遇する確率が上がります。

足元に障害物が何もなくても、キャストした場所に何らかの根がありタコとの遭遇につながるかもしれません。

<タコテンヤをキャストするデメリットと注意点>

テンヤを投げるときのデメリットもあります。

荒い根では道糸が斜めになることによって根がかりやすくなり、テンヤのロストも全体的に増えます。

あまり根が荒いエリアではキャストするよりは船下の根を確実に乗り越えるようにハンドリングして探りましょう。

そのほうが、根がかりも少なく、結果的に手返しがよくなるため釣果につながるはずです。

一度根がかりすると、5~20分程度対応時間がとられてしまいます。

特にタコがたまっている根エリアで周囲のアタリが連発しているときには、時間のロスが釣果の命運を分けることもしばしば。

他にもテンヤを投げるデメリットはあります。

足元の渋糸が絡んでいたり、キャストミスをするとテンヤが明後日の方向に飛んで行ってしまったり、自分や隣の釣り座の釣り人に向って飛んでくることもあり危険です。

キャストに慣れないうちは、無理せず、船下を丁寧に探りましょう。

タナと誘い方

指サックをつけて、手首のスナップのみで小刻みに底を小突く

タコは岸壁に張り付いていることもありますが、基本的に海底に生息しています。

テンヤ(オモリ部分)は海底から決して離さず、人差し指と親指で道糸をつかんで手首のスナップで軽く小突きましょう。

イメージとしてはテンヤの錘部分が海底についたまま動いている状態をめざしましょう。

オモリが離れてしまうとノリが悪くなってしまいます。

手首ではなく、腕全体を動かして小突くと、オモリが海底から離れがちです。

また、連続で小突きすぎてもタコが抱き着く間がありません。

10秒~20秒程度細かく小突いたら2、3秒ステイさせるなど、活性や釣況に応じた誘いをします。

小突き方はその日一番釣っている人を真似して行うとよいでしょう。

しばらくアタリがない場合はテンヤを持ち上げ、底から30cmほど離します。

再度着底させることで周囲のタコにアピールできます。

ビニールなどの集寄は手軽でアピール力が高い

このとき集寄をテンヤの上部~50㎝程度につけておくとさらに効果的

根の起伏が激しい場合は、この動作で根をこえて次の根の間に落とし込むことができます。

船は常に移動しています。海が凪いで一見船は停止しているようでも、潮の流れや操縦により動くわけです。道糸が垂直ではなく斜めになり過ぎた場合は、一度回収して再度投入することでタコに出会える可能性も高まります。

<タコテンヤの小突き方と海底でのテンヤのイメージ>

▼手首のスナップでリズミカルに軽く小突く。自分の決めリズムができたら鼻歌交じりで小突くと楽しいですよ

▼錘部分が海底を小突くようにし、テンヤ自体は海底から離さないのが基本です。

例外は根が極端に荒い場所で、その場合はテンヤの針部分のみを海底につけ、錘部分で上下運動をすることで根がかりを軽減させつつアピールできます。

なかなかタコが乗らない理由は?

タコ釣りあるあるなのですが、釣り座もよく、左右で釣れているのにしっかり頑張って小突いているのにタコが乗らない人もいます。

これはなぜでしょうか。

筆者が考える理由は以下の通りです。

- そもそもテンヤが軽すぎて底から浮き上がっている

- 装飾品が多すぎて底から浮き上がっている

- 小突きが大きすぎて底から浮いている(腕全体で小突いている等)

- 速い潮に対応していない小突き方をしている

基本的にマダコは底上にはりついている生き物です。

底からすこし浮いたしかけにも触手を伸ばすことはできますが、完全にテンヤに乗るためには、常にテンヤが底についていなくてはいけません。

自分だけ釣れないときは上記の原因をつくっていないか、一つずつチェックしてみましょう。

早合わせは禁物

海底が根の場合は「ゴツゴツ」とした感触が手に伝わってきますが、そのまま小突き続けると「ムニュ」「ジワー」とした粘りのある感触に変わります。

これがマダコがテンヤを抱いたアタリです。

一方、最初のアタリはタコが脚を伸ばしてテンヤに触って様子を見ている段階。

そのため早合わせは禁物です。

「ムニュ」「ジワー」というアタリがあっても、かまわず5秒から10秒程度小突き続けましょう。

やがてテンヤを餌として認識したタコが覆いかぶさり、吸盤で海底ともどもテンヤに吸着するため、スナップサルカンやテンヤの上下の動きがなくなります。

このタイミングで、船べりに垂れている道糸のうち、できるだけ下側をもって大きく一手、二手、三手と船内に糸を回収します。

この動作はできるだけ素早く強く大きな動作で行いましょう。

最初の2、3回の引き込みはタコの身体にテンヤの針を刺すイメージで行います。

一番ダメなのは、「もしかして海藻かな?ゴミかな?根がかりかな?」と、迷いながら道糸を引くことです。

躊躇しながらの合わせではタコの身体にハリが完全に刺さらずバレてしまうことがしばしば。

アタリがあったら5~10秒数えて、ひと呼吸おいて一気に強く合わせることを必ず行いましょう。

もし釣り仲間と釣行している場合は、アタリがあった時点で「アタリがあった」と伝えて余裕をもってやりとりしたほうがアワセミスの確率は下がります。

一人で釣行している場合は心のなかで10秒数えながら小突きましょう。

アワセをミスしたときは、すぐにテンヤを落として小突く

マダコは執念深い生き物です。

一度捕食スイッチが入ったときは、得物を探してなんども襲い掛かります。

タコが乗って釣りあげられなかった場合、すかさず、そのままテンヤをあげず同じポイントに落として細かく小突きましょう。

かなりの確率でおなじ個体と思われるタコが抱き着いてくるはずです。

<参考動画>

▼こちらの動画ではなんどもオモリに抱き着くタコの姿が確認できます。このようにマダコは一度抱き着いた餌へ執念深く襲いかかる生き物です。

タモ入れが基本。かかり方とサイズによっては抜き上げも

隣の釣り客とは助け合って釣りをするとバラシも低減されます

しっかり合わが決まったら、タコが海底に張りつく前に引き上げます。

このとき緩急をつけるとばれやすくなるので一定の速度で道糸を回収していきましょう。

タコは海面に出るとバレやすくなります。

サイズに関わらずタモ入れをしたほうがよいので、隣の釣り客と助け合いましょう。

アタリが連発しているときは船長や中乗りスタッフも対応できないことがあるので、事前に挨拶や声掛けをしておくとスムーズです。

タコの身体にハリがしっかりかかっているのが目視できた場合、抜き上げてしまうのも一つ。

このときに海面で躊躇してしまうとバレてしまうので迷わず抜き上げるかタモ入れするか判断しましょう。

小型のタコはバレやすいですし、大型も針部分が重量によって曲がって落ちてしまうこともあります。せっかくのヒットは大切に。

また、かかったタコが船べりに近づくと張り付いて取れなくなってしまいやがてバレてしまいます。

ヒットしたらできるだけ船べりから手を伸ばし、タコが張り付くのを阻止しましょう。

根が荒いエリアでの釣りや根がかりをしたら必ず針先をチェックする

タコ釣りで釣果を大きく左右することの一つに針先があります。

市販品の新品でもテンヤの針先はシャープでなかったりバラツキが多いと言えます。

まず新品の針を妄信せず、目視して針先が甘いものはシャープナーで研いでおきましょう。

また、根がかりをしたタイミングや岩礁帯エリアを流す際は必ず針先をチェックして、必要に応じて研ぎましょう。

実際に釣りをしていると針先を研ぐ時間がもったいないですが、大きな個体が当たったのにバレたということにならないように、針を研ぐ工程は極めて重要です。

釣りあげたマダコは大き目の洗濯ネットにいれてからバケツに活かしておく

釣りあげたマダコをバケツやクーラーにいれると少しの隙間から逃げてしまうことがあります。

特に小型のマダコは僅かな隙間から脱走し、船べりの排水口から外に逃げます。

釣りあげたらタコの頭部をもち、船にはりつかれないように注意しながら洗濯ネットにしまってバケツにいれるのが一番です。

洗濯ネットは100均などで販売されているもので問題なく、大型のものが安心です。

釣り船によってはこのネットも無料レンタルできます。

頭部を引っ張ってもタコはとれない

釣りあげたタコが手にはりついたときは、頭部を引っ張らず脚部分をはがしましょう。

頭部をつかんで引き離すとさらに強くくっ付いてしまうので注意です。

また、タコに張り付かれたままでいると噛まれます。毒はないですが痛いので注意しましょう。

▼タコを触るのが苦手な方、手返しを上げたい方はこちら

沖上がり時はマダコを締めて袋にいれて持ち帰る

眉間に刃物をいれて締めたマダコ

沖上がりの時間になったら洗濯ネットからマダコを取り出し目と目の間の眉間に調理バサミやマイナスドライバーを差し込んでねじることで締めることができます。

上手に締ったマダコは白くなります。

持ち帰る際はビニール袋に密封し、クーラーボックスの氷や水が直接タコの身に当たらないように注意しましょう。

テンヤのマダコ釣りを楽しめる船宿(東京湾)

※釣り船はそれぞれ6月~7月にかけて出船。

関連記事

▼タコエギ・タコスッテ・タコ掛けなど道具全般の基礎知識

▼船エギタコの釣り方解説!