ここ数年メディアで、「ガサガサ」という用語を目にすることが多くなったかと思います。

ガサガサとは呼ばないものの、少年時代からを手網をつかって魚をとって親しんだ人もいるかとは思います。

釣り以外で、これほど身近にワクワクすることもなかなかありません。

そんなガサガサの楽しみ方や注意点を、子供時代から長く遊んできた立場から解説していきます。

ガサガサとは

「ガサガサ」は、河川や湖沼でタモ網をつかって魚類を中心とした水生生物をとる遊びです。

比較的流れがゆるやかな河川などがオススメで、底石をひっくり返したり、水草や葦などの根際をタモ網ですくいます。

主に小型の生き物をとり観察することを目的としている人がほとんどですが、中には、持ち帰って生き物を飼育したり食べるような+αを楽しむ人もいます。

ガサガサに必要な道具

タモ網

ガサガサで遊ぶのに最も重要なアイテム、それがタモ網です。

網の目が適度に細かく先端が平らになっていて、金属のガード付きのアイテムがオススメです。

虫取り網レベルの細かさは不要ですが、魚釣り用のタモ網では小魚がすり抜けてしまいますので注意してましょう。

網目は数ミリ程度が適しています。

▼ガサガサ用の網を買う場合、金属ガードがついているものを選びましょう。

<ガサガサ用タモ網の優劣>

- 金属のガード付き=◎先端部分がこすれると網が切れるのを防ぐ

- 底が平らになっているもの=〇(障害物にあてたときに隙間ができにくい)

- 網の枠が丸型=×(障害物にあてたときに隙間ができ魚が逃げやすいため)

他に、枠が柔らかすぎるものなどは、使用するうちに折れまがってしまうので注意です。いざガサガサをやってみると熱中してしまい、枠を曲げてしまったり、先端をこすってしまいます。できるかぎり丈夫なものを選びましょう。

伸縮するたも網の場合、長くして利用すると力が入りにくくなります。特に水生植物の下を奥まですくうときなど力が入りにくいので、できるだけ短くして使いましょう。短くしてつかうこと柄が折れにくくもなります。

観賞魚ネット

必須ではないですが、あると便利なのが観賞魚ネットです。

細かい川虫やプランクトン類、魚の稚魚などを観察するときにはこのネットを使うと見やすく、触れずにリリースすることができます。

バケツ

つかまえた魚をしばらく活かしておく場合は、バケツを用意しておきましょう。透明タイプの水汲みバケツは、横から魚体が確認できてオススメです。

アクリルケース

魚をためておかず、観察してはリリースしていくスタイルの場合は、定規付きのアクリルケースがオススメです。

幅が狭いため、魚が常に側面をみせる形で写真の見栄えもよくなります。

サイズは大きめのものを選ぶと汎用性が高いと言えます。

箱メガネ

これも必須ではないのですが、水中を観察できるタイプのアイテムがあると充実します。

ガサガサ以外にも清流で、ヨシノボリやカジカ類を見釣りするときや、磯遊びでも大活躍。

スーパーの濾過水容器(意外におすすめ!)

スーパーで濾過水のサービスがある店舗も増えてきましたね。

その容器をつかうと比較的水量が入り、持ち運びも便利です。

透明なため、魚の様子も見やすいです。密閉している場合、一定間隔で水を交換しましょう。

エアレーションと氷

バケツで魚を活かしておく場合は、酸欠と水温の上昇に気を配る必要があります。

真夏の場合は、あっと言う間に水温があがり魚が死んでしまうので、持ち帰る際などは酸素と水温に配慮しましょう。

タオルやウエットティッシュ

ガサガサでは、何かと濡れたり汚れます。

タオルやウェットティッシュをもっていきましょう。食事をすることもあれば、アルコール消毒できるウェットティッシュが便利ですね。

日焼けや熱中症を防ぐ服装と飲み物

特に真夏のガサガサは、日焼けによる陽ざしや暑さにも注意する必要があります。

ガサガサは一度はまると熱中してしまいがちです。いつの間にか「気分が悪い」ということにならないように、服装に気をつけましょう。

また飲み物も、ただの水やお茶よりも、電解質を含んだスポーツドリンクを中心に補給していくことをオススメします。

足元はアクアシューズや履き古したスニーカーがベスト

ガサガサはほとんどの場合、水中に足をいれています。

水中には石・ガラスの破片・蛇籠(石を針金で束ねたモノ)などがあり、つまずくと危険です。

つま先が保護できるウォーターシューズか使い古しのスニーカーを履くのがベストです。

ウォータシューズは意外と安価で2,000円程度で購入可能です。

子供はライフジャケット必須

ガサガサを水深がひざ下程度の流れの緩やかなところで行う場合、大人が溺れることは考えにくいのですが、子供の場合は水深30cmでも溺れます。

近くに深みがある場合など、状況によって子供にライフジャケットをつけてあげましょう。

発砲スチロール製のものであれば2000円台から購入可能です。

ガサガサにオススメの季節

水辺の生き物に親しみつつ、なにがとれるかわからないというワクワクをもたらしてくれるガサガサ。

オススメの季節は、5月~10月ぐらいまでの比較的水温が高い季節です。

初夏から秋までは、足を踏み入れても心地よい水温であり、魚類などが浅場で積極的に活動しています。

そのため、はじめてガサガサをやる人でも、比較的成果が出やすい傾向にあります。

秋以降の低水温期になると、淡水魚は深場や水草の奥などでじっと固まってしまいます。

体も濡れると冷えるので、主に春夏の遊びと考えておきましょう。

ガサガサにオススメの場所

ガサガサを河川でやる場合は、以下の条件が重なっているところを選びましょう。

- 法的拘束力がない場所(後述します)

- 水深が浅い

- 流れがゆるい。または、ゆるいところがある

- 幅が細い河川

- 流れに変化がある

- 岸辺に草が多い

- 中下流域

これらの条件がそろっているところであれば、魚や水棲昆虫が多く、ガサガサに適しているといえます。

都市河川でも問題ないですが、生活排水等であまりにも汚濁が強いところは、皮膚に影響を受ける可能性があるので控えておいたほうがよいでしょう。

ガサガサを楽しむための基本知識

河川の場合、上流より中・下流がオススメ

河川上流部は魚が少ない。

河川の上流部は水温が低く、堰によって遡上できない魚が出てくるため獲れる生き物が少なくなります。

また、底石が中下流より大きくなるため、たも網も使いづらくなるためガサガサにはあまり向いていません。

常に障害物を狙う

魚は流れの真ん中にいるもの以外に、障害物(植物・石)に隠れているものがいます。

流れのなかで泳いでいる個体は動きも速く、逃げ場もたくさんあるため、たも網ですくうのには適していません。

ガサガサでは基本的に障害物を狙いましょう。

魚が逃げる方向を読んで網をいれる

魚はでたらめに泳いでいるようにみえて、規則性をもって動いています。

基本的に、上流にむいて泳いでいますが、逃げる時には下流や横にも逃げます。

網を入れる際には、魚がどちらに逃げるか、また逃げやすいかを考えながら動いていくと獲物が増えます。

ガサガサで狙うところ

次にガサガサで特に狙いたい場所を解説します。

流れが弱くなっているところ

川には流れがありますが、その流れが弱くなっているところは小魚などがすみやすい環境にあります。

また泳ぐのがそれほど得意ではないハゼ類(ヨシノボリ・ゴクラクハゼ・ウキゴリ)も多く生息しています。

水草が生い茂っているところ

川に生きている魚は常に、外敵に襲われる危険があります。

代表的なのがサギや鵜ですが、水草が生い茂っている場所は外敵から身を守るのに適しているため、多くの魚が生息しています。

※水草は魚が卵を産むエリアでもあります。無配慮に踏みつぶしたりするのは控えましょう。

岸辺の植物が水面に広がっているところ

アシなど岸辺の植物が水面に根を広げている場所の下は水草同様、多くの生き物が潜んでいます。

根をさけながら奥までたも網を押し込みすくいあげてみましょう。きっと多くの生き物がみられるはずです。

ガサガサで覚えておきたい基本技

根っこさらい

植物の根は細かく広がっていて、エビや小魚の隠れ処になっています。

根っこを利き手でないほうの腕でもちあげて、利き手で網を最奥まで入れて根っこを軽くふって下から網をすくいあげます。

エビ類を中心に、ガサガサではもっとも生き物がとれる方法です。

足追いこみ・棒追い込み

ガサガサをやりはじめると、やたらに網を突き出すのではなく、待ち伏せ式の攻め方を考えるはずです。

一方を壁や土手に阻まれた地形で、壁にぴたっとタモ網をつけ、上流側から足や棒で魚を追いこみます。

タッグ追いこみ

これは足や棒をつかった追いこみの発展形ですが、壁にぴたっとタモ網をつけ、仲間に上流から魚を追いこんでもらいます。

この方法では以下のような比較的動きが速い魚が獲りやすくなります。

- ウグイ

- アブラハヤ

- オイカワ

- 小鮎

岩持ち上げすくい

持ち上げられるぐらいの大き目の岩があり、流れに対して魚の隠れ処になっていそうな場合、水がゆるんでいる方から岩を持ち上げ、たも網ですくいます。

上流部でアブラハヤなどが岩に隠れているときには有効な技です。

<とれる魚>

- アブラハヤ

- ウグイ

- モクズガニ

- テナガエビ

※もちあげた石は、生き物の住処です。もとの通りに戻しておきましょう。

砂泥すくい

川底の砂や泥ごと網ですくう技です。

網の柄が弱いと重くて破損するので注意が必要な大技。

砂泥に潜んでいる以下の魚を獲りやすくなります。

- ドジョウ類

- ライギョ(冬季)

ガサガサで獲れる魚やその他の生き物

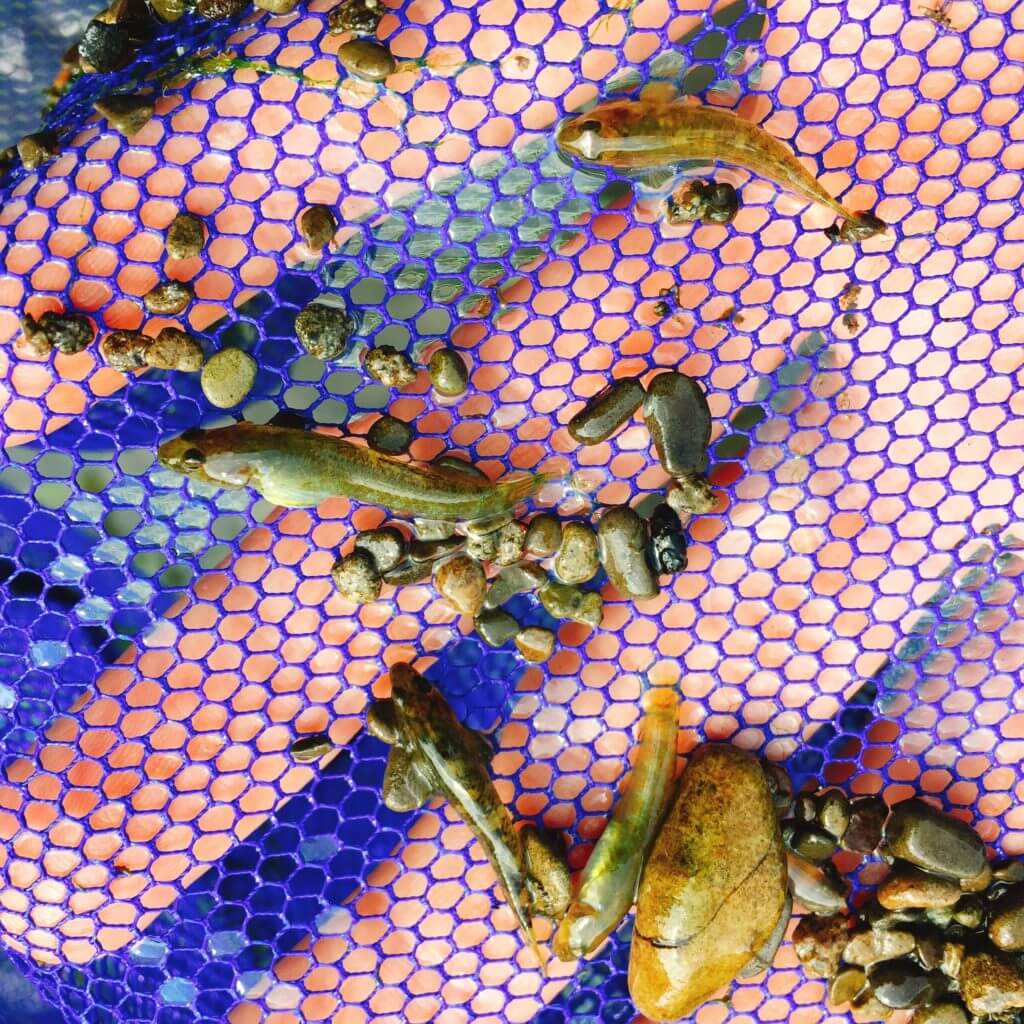

ガサガサでとれる魚は多種多様です。河川で獲れる代表的な生き物を紹介します。

- 上流域:アブラハヤ、サワガニ、ヤマメやイワナの幼魚

- 中流域:ナマズ、モクズガニ、ウナギ、オイカワ、カワムツ、鮎、ドジョウ類、亀類、淡水エビ類、雷魚、ブラックバス、ブルーギル

- 下流域:セイゴ、マハゼ、テナガエビ、ゴクラクハゼ、ボラの稚魚、コトヒキ、メッキ類(ギンガメアジなど)

※ウナギやモクズガニ、ゴクラクハゼなどは河口と上流を行き来しますのでどこでも見られます。

ヌマエビ・ヌカエビの仲間。1尾だけテナガエビの幼体が混じってます

大型のテナガエビ

モクズガニは河川上流部から河口まで獲れる

小鮎(採取可能時期が自治体によって異なるので注意)

ゴリ(ハゼの仲間)

ゴクラクハゼ

ドジョウの仲間

ウキゴリ

アブラハヤ

クチボソ(モツゴ)

夏場のオイカワはとても美しい

ガサガサでとった魚の持ち帰り方

ガサガサで捕獲した魚や海老・蟹などの持ち帰り方法について解説します。

間違った持ち帰り方法は、すぐに生き物を死なせてしまいがち。

適切な持ち帰り方を学んでおきましょう。

水道水は厳禁

捕獲した魚などを網でこし、水道水を注ぎいれて持ちかえるのはやめましょう。

水道水には消毒用に「塩素」がふくまれ、小魚や海老が死ぬ原因になってしまいます。

観賞魚用のカルキ抜きをつかう方法もありますが、おすすめしません。

水質

複数の水辺を移動する場合、水質の変化によって魚が弱る場合があります。

たとえば清流でとった魚を、ヘドロで濁った水深にいれると、急に死んでしまうことがあります。

複数の場所を移動しながらガサガサする場合は、生き物をいれる容器を分けるとよいでしょう。

水温

魚は水温の変化に敏感です。

ガサガサにはあまり適していませんが、上流域で捕獲した魚を、中流域の水に入れると、水温が高くなり、ショック死してしまうこともあります。

また、夏場の場合、保冷が必須です。

小さな容器に魚入れていると、水温があがり、すぐに死んでしまいます。

保冷剤や氷などを持参して、温度調整をしながら持ち帰りましょう。

酸素

持ちかえる魚や海老の個体数が多い場合や、持ち帰り容器が小さく、水量も少ないときなどは酸欠で魚が死亡しがちです。

温度調整とあわせて、酸素の補給に気を付けましょう。

水槽に合流させる場合の注意点

持ちかえった魚を水槽に合流させる場合も以下の注意点が必要です。

- 温度変化

- 水質変化

- 寄生虫、カビ対策など

気になる場合、薬浴をさせてから合流させるのも一つです。

知っておきたいガサガサの危険

楽しいガサガサですが、水遊びには危険がつきものですので代表的なものを覚えておきましょう。

雨後等の増水時はガサガサをひかえる

雨後に河川が増水しているときは、ガサガサを控えましょう。川の地形は変わりやすく、いつもは浅いところがえぐれていたりすることもあり危険です。慣れている場所でも油断は禁物です。

上流部の場合、天候変化に注意する

上流部でガサガサをする人も多くはないと思いますが、上流部だから獲れるエビやドジョウ・ハゼ類もいます。河川の渓流と呼ばれるところでは、鉄砲水やダムの放水に注意する必要があります。

鉄砲水

鉄砲水は土砂によって川の上流部がせきとめられてしまい、許容量をこえたタイミングで決壊し、下流に一気に水が流れるものです。あたりが曇り暗くなって、川に濁りがみられたり、水の量が急に少なくなった場合は鉄砲水が発生する予兆かもしれません。速やかに川から離れましょう。

ダムの放水

こちらも上流部でみられるものですが、雨後にダムが放水を行う場合があり、水かさが増すことがあります。放水前には、警報がなりますので、よく覚えておきましょう。

落雷

夏の15時以降は、特に夕立ちを伴う落雷が発生します。ガサガサをするのは午前中から、昼ぐらいまでにしておいたほうがよいでしょう。

子供から目を離さないように

子供連れの場合、ライフジャケットを着用させるのは前述の通りですが、常に目の届く距離に子供がいることを確認しましょう。

判断能力が低い年齢の場合、いつの間にか深場に進んでしまい流されてしまう危険性もあります。

「子供は水深30cmで溺れる」

これはほんとうです。

ガサガサで配慮したいこと

生き物を持ち帰りすぎない

川などでガサガサをすると、たくさんの生き物がとれます。

それをすべて持ち帰ろうとしていませんか?

飼育できる量、食べられる量などをきちんと考えてから持ち帰るようにしましょう。

また、小さい個体や抱卵個体は逃がすなどの配慮も積極的に行うとよいでしょう。

特に子供連れの場合は、獲れた生き物を「すべて持ち帰りたい!」という声が上がると思います。

そうした声に対して、親の責任として、言い聞かせることが求められます。

希少な生き物がいた場所をネット等で公開すること

ガサガサをしていると、希少な生物が生息していることに気づくこともあります。

これをネットで発信することにより多くの人がみると、一般の人だけなく販売目的で捕獲する人も認知してしまいます。

結果的に、集団的に生物がとられてしまい、生息地として壊滅してしまうこともあります。

ゴミを投棄すること

どんな外遊びでもそうですが、自分が出したゴミを持ち帰ることができない人がいます。

環境への影響もそうですが、景観を損ねるため必ず出したゴミは持ち帰りましょう。

【重要】ガサガサをするときに必ず確認したい法律・ルール

ガサガサはタモ網をつかっておこないますが、漁法としては「さで網」や「押網」というものに当てはまります。

たも網やさで網は「すくい網」とも言われていますが、袋状の網地の口縁を木、竹及び金具等で、三角形、円形、楕円形、半円形等の様々な形状の枠に結び付け、水産動植物をすくい取る漁具をいいます。

出典:水産庁

都道府県ごとの内水面漁業調整規則、または漁業権が発生している河川によっては第五種共同漁業権遊漁規則 によって『さで網』をつかった遊漁が禁止されているところがあります。

関連する法律やルールは大枠で以下の通り。

- 水産資源法

- 内水面漁業調整規則

- 第5種共同漁業権と遊漁規則

水産資源法

(漁法の制限)

第五条 爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。但し、海獣捕獲のためにする場合は、この限りでない。

第六条 水産動植物をまヽ ひヽさせ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。但し、農林水産大臣の許可を受けて、調査研究のため、漁業法第百二十七条に規定する内水面において採捕する場合は、この限りでない。

第七条 前二条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

(公共の用に供しない水面)

第八条 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第四条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。

内水面漁業調整規則(神奈川県のケース)

第6条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕しようとする者は、当該漁具又は漁法ごとに、

知事の許可を受けなければならない。

(1) やな(相模原市緑区青根道志ダムから上流の道志川で使用する場合に限る。)

(2) さし網

(3) 四手網

(4) まき網

(5) う飼漁法

(6) うなわ漁法

一部改正〔昭和45年規則135号・54年79号・平成18年11号・22年78号〕<中略>

第27条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

(1) やな(やななわを含む。ただし、相模原市緑区青根道志ダムから上流の道志川で使用する場

合を除く。)

(2) 張切り網(瀬張り網)

(3) 発射装置を有する漁具

(4) 投網(日没1時間後から日の出1時間前までの間において使用する場合に限る。)

(5) びんづけ漁法

(6) 瀬干し漁法

(7) 水中に電流を通ずる漁法

(8) 火光を利用する漁法

(9) 水中眼鏡(のぞき眼鏡を除く。)を使用する漁法

(10) 眼鏡かき漁法

一部改正〔昭和41年規則57号・平成18年11号・22年78号〕

内共第12号第五種共同漁業権遊漁規則 多摩川漁業協同組合・川崎河川漁業協同組合

(漁具、漁法の制限)

第3条 漁業権漁場区域内で遊漁を行う場合は、手釣、竿釣又は投網以外の漁具、漁法に

よって遊漁してはならない。

2 前項に掲げる漁具・漁法であっても、かけ釣り中リールを使用しないあゆのころが

しを除き、俗称ひっかけ又はさくりに類似する方法で遊漁してはならない。

3 手釣、竿釣により遊漁する場合は、道具は2本以内とする。

4 遊漁に使用する投網の目合は、15cmにつき13節以下とし、網の全長は6m以

下でなければならない。

こちらは多摩川の一区間のケース。

漁法の中に、「さで網」がないためガサガサは禁止。

▶東京都内水面漁業調整規則の改正 (令和6年4月1日)により、ガサガサは可能になりましたが漁業権がある河川は遊漁規則に従う必要があります

東京都内水面漁業調整規則第23条の漁具漁法の制限及び禁止の項目から押網を削除しました。

これにより、従来は都内の内水面漁場で利用が禁止されていた、たも網などを利用したいわゆる「ガサガサ」と呼ばれる漁法が可能となります。

一般の遊漁者からすると首をひねる部分もありますが、現時点ではこうした法律のもとガサガサを楽しめる場所は限られています。遊漁者の中には、個人・もしくは組織的に稚魚等を捕獲して販売する人もいるため全体的にこのような法令がしかれているのでしょう。

楽しいガサガサですが、これらのルールを守った上で楽しみたいですね。

参考情報:水産庁

関連記事