海の手漕ぎボート釣りは、毎年4月ごろからシーズンがはじまり、6月~8月の夏場に最盛期をむかえて、12月ごろまで続きます。

エリアによっては、冬季営業をするボート店もあり、意外と長くシーズンを楽しめるのも魅力。

今回は、神奈川県横須賀大津港から出船。大津沖で金アジを狙うことに!

大津港から出る「手漕ぎボート釣り」の魅力

大津沖。猿島が見える

大津港の手漕ぎボート釣りの魅力といったら、ずばり「水深」と「根」かなと。

ひとたび沖へ漕ぐと、すぐに水深20mラインまで到達。そのままさらにグイグイっと漕いでいくとすぐに水深30m。

大津の場合、この水深30mあたりまでが手漕ぎボート釣りの守備範囲です。

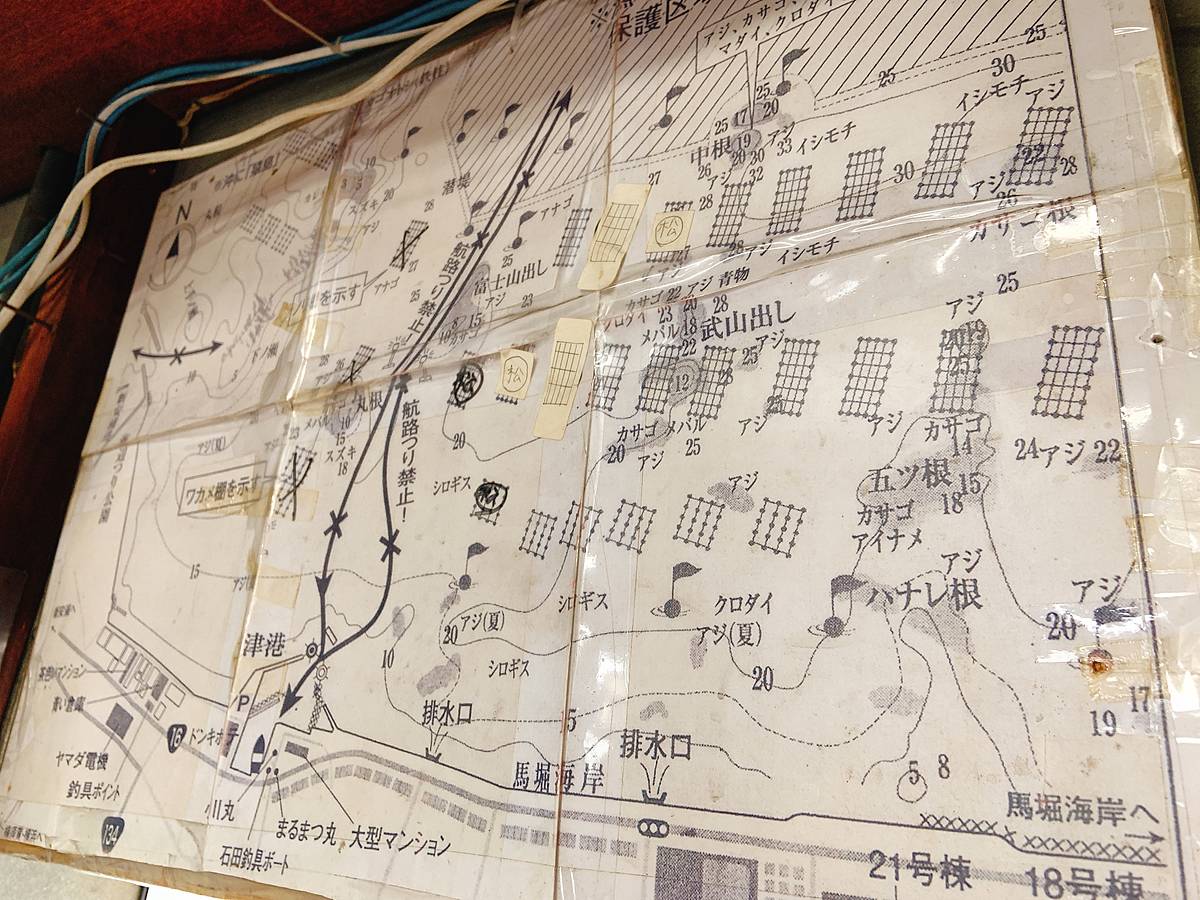

まるまつ丸さんによる大津沖手漕ぎボート釣りマップ

この「比較的深めの水深がある」点に加えて、「根」が割と広く点在していることから、黄アジ・金アジと呼ばれる居つきのマアジが一年中釣れるのです。

そのため、大津港のボート店には冬季休業がなく通年営業。

ちなみに根以外は、砂泥エリア。アジ以外で狙える魚は以下の通り。

- マサバ

- シロギス、メゴチ

- タチウオ(夏から秋は特に人気。ルアーや身餌で)

- マゴチ(あまり専門に狙っている人はいない)

- マアナゴ、クロアナゴ。マアナゴはコマセ竿とは別にサバの身餌で専門に釣る人も。

- マコガレイ

- イナダ、ワラサ(秋、春)

- ヒラメ

まるまつ丸さんから出船

この日は、大津港のまるまつ丸さんから出船。

ボートハイシーズンは石田丸ともども、ボートが満席ということもあるんですが、平日はたぶん予約をしなくても大丈夫です。

大津沖は北に開けているので、冬場は沖に出れないこともしばしば。週末の場合は、そのまま乗り合いのアジやタチウオに切り替えてしまうのも一つ。

まるまつ丸の飛松さん(ナイスシニアの方)に、旬なアジポイントを聞いてみたところ、「アジねー、意外と浅場でも群れ入ってるよ。大きいのも。港でて一個目の排水口の沖でも釣れるよ。みんな沖にいっちゃうけどね」とのこと。

ほーん。

なるほどありがちなパターンだなと。

沖の深いところに大物が潜んでいそうな気になってしまう釣り人特有の習性。岸釣りだったら、意外と足元に魚がいるのに、遠投しちゃうパターン。

これは意外と、「排水溝沖」の浅場で大釣りできちゃうんじゃ。

そこで小アジを釣りつつ、流していき、ヒラメかマゴチがヒット。うん、これだな。

大津港のトイレ。鍵がしまっているかもしれないので、鍵とトイレットペーパーを借りよう

ボート釣りの場合、トイレはひしゃくやバケツでサクッと行うのが暗黙の了解。

大などの場合、しんどいので、乗船前にトイレにいきましょう。すごく重要です。

この日は火曜日で乗合船はみんな休んでいたようで、トイレはクローズ。まるまつ丸まで引き返して、鍵とトイレットペーパーを借りて用を済ませました。用を。

サンダルは「クリアウォーターCNX」

若いほうの「飛松さん」(飛松裕太さん)に見送られて出船。

進路クリア発進よろし。

漕ぎだすほどに高まるワクワク。

釣り船もいいけど、手漕ぎボートもいいなー。

はじめは港近くの「排水溝沖」

ということで大津港を漕ぎだして、「平田水軍のテーマ」を鼻歌でかましながら、すいすい。

すぐに一個目の排水溝を発見。

この排水溝ってのはいくつもあるんだけど、はじめっから沖に斜めに進むよりは、この馬堀海岸の護岸沿いに進んでいくとよいです。現在位置を把握しつつ、お目当ての排水溝へ垂直に漕いでいく。

これがわかりやすいです。

いつもは気が焦って、港から右斜め上に進んでいくものの、波が高かったり、近眼だったりすると、排水溝が岸壁と一体化してわからんのですよね。

なれてないと一気にどこにいるかわからなくなります。

お目当ての一個目の排水溝沖はやや潮がよどんでいるようで、ごみや海藻の切れ端がぷかり。

こういうところはあんまり釣れる気がしないものの、まずは近場からチェックしていこうよ。そうしようよってな具合で、根チェックの目的でオモリ40号のみを落としていきます。

うーん。

砂泥っぽいけど、根なのかな。

すこし移動。

錘落下。

砂泥っぽいけど、根なのかな。

すこし移動。

という具合に明確な根を感じられず。

とりあえずやってみようと、ビシアジ仕掛け(イワシミンチ+アオイソメ)で探ってみると、クククというアタリ。

小アジかな。

・・・

根の国の住人「子カサゴ」。キープもできないけど、根がらみであることがわかる重要な使者

おれだよ俺。

ってことで、子カサゴをリリース。

・・・

続いて、15分後ぐらいに、アタリ。

また根の国の使者かな?

はい、その通りですよ。

やや身が取れるカサゴ。向こうは走水・観音崎

こりゃぎりキープできそうだな。

なんてったって、ボウズの気配がこの序盤で漂っているもんだからね。いひひ。

武山根→中根→武山根という流れ

この時点で、コマセが効く云々のまえに、この浅場にはアジがいないという判断を下して移動タイム。

コマセ釣りでは粘るのも重要ながらも、アジの群れが濃くない場合は、いち早くより濃い群れを探すのも鉄則。

「兵は神速を貴ぶ」とは、郭嘉のことばとして伝わっていますが、コマセ釣りも一緒です。

なにしろ、ポイント情報に詳しくないわけで、あんまり粘るのは禁物なわけですよ。

ということで、「排水溝沖」から三番目の排水溝まで岸沿いに南下。それから岸とは垂直に移動。「武山根」とか「武山出し」と言われているエリアに到着、したはず。

関東手漕ぎボート釣りのバイブル「関東周辺海のボート釣り場完全ナビ」の山ダテを参考にしてたどり着いたわけだ。

が、正確かというと、底の根がまた砂泥っぽくて、水深も微妙にずれている気配がして、だいたいなんですけどね。

きっと、あれですね。

根の頂点以外は、潮によって砂泥が積もるんじゃないかしら。

だからオモリをコツコツやっても、ほにょんほにょんと、砂泥っぽい。

やや不安ながらもアンカリングして、「各々方、ここは武山出しである」という強い信念で、コマセを撒き撒き大津沖。まあ誰もいないんだけどね。まわりに。

猿島方面を遠目にみると、六艘ほどのボートが「ガレ場」方面に浮かんでいる様子。「ガレ場」というのは大津沖手漕ぎボート釣りエリアのなかでも屈指の潮通しを誇りタチウオとか青物も釣れちゃう場所です。

どうやら、最近はこの「ガレ場」が主戦場なようなんですよ。

だから、この武山界隈には誰もいない。

だからなのかわからんけれど、アタリがない。

とはいえ、根国からの使者「子カサゴ」が釣れてくるので、根がらみだということはわかる。しかも、このあたりの根はそんなに小規模じゃないから、だいたいどこでも根の斜面などに当てはまってアジが釣れるという。

ドンピシャにアンカーを打てればよいものなんですが、魚探と経験がないとこれは無理だな。

だいたい1時間ぐらい、コマセを撒いてしゃくっていたでしょうか。

釣れず。

その後、沖目の中根付近?まで漕ぎ漕ぎ。

一艘石田ボートから出船した御仁がいたので、近くまでよって「どうっすかー?」と聞いてみたところ、「すこしだけいます」とのこと。

主語がない釣り人同氏の雅な会話。たぶんアジのことなんだろうと。たしかに遠目にみて、小アジを釣っていたからやってきたんですけどね。

この男性から離れて南側を索敵してみたものの、また子カサゴ。

ここで、いっそのことエリアを外してガレ場勢に合流しよか。と思ったんですが、なんとなく、武山根あたりが呼んでいる気がしたわけです。

かくたる根を理解できないまま武山根あたりで大アジ・大サバ爆釣タイム

はい戻ってきました、武山根の現場からです。

とはいっても、ドンピシャの根上じゃないようなところ。アンカーをしたら流されたわけですよ。

大津港側のマンション左に山頂の高い鉄塔がやや見えるぐらいがよいようで

まーとりあえずやってみましょう。

漕いでいても、スマフォをみても魚が釣れるわけじゃないんでね。

仕掛けをね、ちゃんと絡まずいれて、コマセを撒き撒きして、タナをちゃんと合わせてやっとアジは釣れるんですよ。

このような陣形。

今回は竿を2本にしたらシンプル。いつもは、これにスピニングタックルが入ります。シロギス・カレイ・アナゴを狙う用に。

さて一投目。

これまで底上2mのタナでカサゴがヒットしつづけたので、カサゴ除けの意味をこめて底上3mでステイ。1m、2mでコマセを撒くイメージ。

・・・

・・・

・・・

2本竿の状態で5分経過。

・・・

・・・

グワーン!

ギー!

なんと、両方の竿に大物がヒットした件。

なんじゃこれ。って、これ、引き的に両方、大サバだな。

一つずつ巻き上げなければね。

・・・

・・・

・・・

え、マアジ。

しかも35㎝あるなこれ。大アジサイズ。すごく魚体が美しい。

と、もう一本の竿を上げようとしたら、あーばれてるという。

あるあるです。

すかさず、再投入。

ギーーーー。

え?

ほんと。

・・・

・・・

・・・

大アジ。

これも35ぐらいあるぞ。

黄アジのまま35センチ超えるのって珍しいなと。

実に引きが強い。ハリスが2号だから安心ながらも、1.5号だと油断すると切られるサイズ。

やばいぞ、一気にアドレナリンが体内を駆け巡って、呼吸があらくなって、動きが速くなる。

もう一本はマサバ。

ちょっとこれは、ロウソクサバと呼ばれる夏特有の産卵活動後のマサバだなと。

まー、デカイのでキープっしょ。

アブのブルーマックス船3。ドラグの滑り出しがやや悪い以外はふつーにつかえるリール。4000円台!

続いて、さらにヒット。

もう入れ食いですよ。文字通り。

良型黄アジ。

身の張りもよいので、デカイけども旨いのかもしれないなと。

アジはだいたい20㎝ぐらいが一番旨いんですよね。

こちら、すこしアタリが遠のいたと思って休憩して、ハムカツサンドをかじっている場面です。

すると、竿先が海面に突き刺さる。

ハムカツサンドは旨い。もっと食べたい。今すぐ咀嚼したいという、食欲。

だけど、このリールを巻かないと大物が取れないという釣欲の板挟み。

なんという無駄な悩みでしょうか。いいから早く巻けよと。

・・・

おっと、これは引きが強いぞ。

しかもどんどん上に泳いでくるからラインテンションが緩むパターン。

見えるぞ。

この泳ぎをするのは貴公だけだ!

・・・

・・・

・・・

大サバ。

こりゃ、いい個体だなと。40㎝ぐらい。

超絶デブサバではないものの、適度に身の張りがあって、体表が美しい。いいぞいいぞ。これをもっと釣りたい。

あと4か月後に釣ったらさらに脂ノリがやばいだろうな。

とか思っていたら、もう一つの竿にヒット。

大アジ。

みたいなことを繰り返していました。

大アジは結局3尾。

中アジが3尾で、小アジは1尾。

四の五の言わずにヒラメ狙いで泳がせたい

その後、ぱたりとアタリが出なくなったと思ったら、なんだかアジっぽくない引きが。

・・・

・・・

・・・

デカシロギスですよ。

なんとなく、胴のあたりに噛まれた跡っぽいのがあるなと。

血がにじんでいるし。

治りかけなのかもしれないんだけど、ここは何かいるかもと判断して小アジを泳がせるのが得策。

古今から伝わる水軍兵法にも「アジのアタリが遠のいたら泳がせること水のごとし」といいますしね。

これはアジを釣っていると、ヒラメや青物の襲来で散るので釣れなくなる。ならば、その釣れなくなったところにえさを落とし込めば釣れるかもしれないということなんだと思います。

男は黙って一本鈎。実際、ヒラメはトリプルフックの孫針をつけたほうがよいよ

ちょっと大きすぎるのはわかっていながらも、根上にデカヒラメが張り付いていて、2mぐらいジャンプしてくるイメージが思い浮かんで、ちょいでか小アジを落とし込むことに。すまんなゆるせよ。

「尻手ロープ」はつけないとアカエイに呪われる

昼すぎぐらいから雲が晴れて釣り日和。

曇っていたほうが、日焼けの心配はないし、アジにはよいものの、やっぱり晴れてるとテンションあがるよね。

そうこうして、アタリがない。

まー、アンカーをしていて、流す場所がほぼ変わっていないからしようがないんですけどね。

青物だったら勝手に回遊してくるけど。

でもね、大津のヒラメは、アジの群れの下をつけまわして、このあたりの根上を行ったりきたりしていると思うんですよ。

それで疲れたら、「根上茶屋」みたいなところで小休憩をとる。そのあたりは人間もヒラメも変わりません。

その上に、また弱った小鯵がちょこちょこと踊る。

すると、どうだ。

さっきまで、底上でぺったりと茶をしばいていたヒラメが、「なんだかダンゴも食いてー」ってな具合にアジに噛みつくという寸法です。

が、どうやら、このボートの下には根上茶屋はないようなんですよ。むしろお前の勝手な想像だしなと。

そこで、小鯵の安否を状況確認するために、リールを巻き上げてみる。

するとどうだ。

なんだか、重い。

4、500gぐらいの重さが乗ってくる。が、引かない。

タコか。

いや、ハリスの位置的に底上50㎝は切っていたはず。タコは浮いている獲物はとらないのだよ。

すると、あれだ。

・・・

・・・

・・・

イカ類は魚の動きをとめるために延髄部分からかじる

スミイカorシリヤケイカにかじられました。

そろりそろり巻き上げてきたら、海面までついてきたんですよイカが。

そんでもって、たも網でだましだまし、すくおうとしたら逃げたという。

その後、すぐに沈めたら、海面近くで黒い六角錘に抱き着いてきてから逃げました。そっちじゃないよと。

茶色かったので、シリヤケよりはスミイカっぽかったなと。

南風が吹いてきてアンカーがはまる。港前でシロギス泳がせへ

時刻は13時30分ごろ。

南風がやや強めになってきたので、岸側に引き返していきながら、浅場のアジをチェックしつつ、胴突き仕掛けで、シロギスを釣って泳がせる作戦に。

で、アンカーを上げようとする。

すると、びくともしない。

「一筋縄ではいきませぬ」状態というわけです。

・・・

これはいわゆるアンカー根がかり。

誠意をもって、5回ほど岸際に漕いだり、角度を変えて漕いでみたものの、外れず。これはロープをカットするしかあるまいて、と思い、まるまつ丸さんにことわりの連絡を入れようとしたら電話つながらずで、独断でカット。

やむなし。

風も強くなってきたので、転覆しちゃいますしね。あとでお詫びしました。

手漕ぎボートの釣りは、ほんと、ロープをカットできるようにナイフをもっていきましょう。

以後は、アンカーがないわけで、アジ釣りはちょっと厳しいよねーという状況。

それならシロギスを流し釣りしつつ、泳がせて浅場でマゴチを釣ろうと、港前へ移動。

水深10mないぐらい。

胴突き1本針でキャスト。

胴突きだとベイトタックルでも比較的シロギスをやりやすいです。

すると、ピンギスながらも、一投目でブルブルっとヒット。

すかさず、ピンギスよきかなと、泳がせる。

風は岸から吹いてくる。

なので岸にむかって漕いでいくと、ちょうどよい具合にマゴチに適した速度で流せるというわけです。

これは釣れたな。

大アジ・大サバ・デカシロギス。それにマゴチ。

まさに大津の手漕ぎボート釣りならではの釣果なことよ。

と、妄想したのはいいんですが、まーアタリはゼロでした。

どれも良型で何より!

アジは35㎝級が3尾。マサバはデカイのが40㎝弱でしたね。

まとめ

今回は3か月ぶりの大津の手漕ぎボート釣り。

3月の段階ではワラサが釣れちゃったりしていた湾内ですが、今はタチウオがポチポチと手漕ぎボートエリアでも釣れているようです。

まるまつ丸や石田丸さんのウェブページをみながら、釣況がよかったらふらりと訪れてみるのも一つ。週末は混みあうので予約するのもよいでしょう。

それと、アカクラゲが大量にいて、アンカーロープや仕掛けにデロロローンとくっついてくるシーズンです。嫌いな人は軍手をするなどして対処するとよいかなと。アンカーロープはほんと滑るから嫌なんですよね。

平田(@tsuyoshi_hirata)

お世話になったボート店

氷100円。イワシミンチとアオイソメは、それぞれ500円。アジはイワシミンチがオススメ。

はじめての人はスタッフの飛松さんにいろいろ聞いてみてから出船しよう。

あとはわからない場合は、手漕ぎボートが群れているところにいけば大体根上です。

迷惑にならない距離を考えて、周りで釣らせてもらうとよいでしょう。

タックル

- ロッド:シマノ ライトゲームSS TYPE64 MH230

- ロッド:シマノ ライトゲームSS TYPE73 M200

- リール:シマノ バルケッタ 300 HG(カウンター付き)

- リール:アブ・ガルシア ブルーマックス船3

- ライン:シマノ タナトル4(1号、2号)

- 仕掛け:ハヤブサ 船宿特製 ビシアジ仕掛け(ハリス2号、1.5号)

- 仕掛け:ビシカゴ30号

- 仕掛け:サニーちびライト40号(予備)

- エサ:イワシミンチ・アオイソメ(まるまつ丸で購入。それぞれ500円)

関連アイテム

▼大アジや大サバもでてくるので、ハリスは2号をメインでつかい、アタリがシビアであれば1.5号に落とすとよいでしょう。置き竿は受太郎など必携なんですが、添え木を持ち込みましょう。あと尻手ロープをつけないとアカエイにやられて泣きます。それとアンカーを切るナイフも必須。

関連記事