東京湾で人気の船マゴチ釣り。サイマキやハゼ餌での釣りが主戦場なのは東京湾のみ。

実際は冬場も釣れますが、厳冬期を除いて、3月~10月頃までと長いシーズン楽しめる釣り物です。

このマゴチ釣りで釣果を伸ばすコツの一つが「二本竿」です。

実際に毎度竿頭になっている人は、4隅に座って「二本竿」で楽しんでいる人がほとんど。

今回は二刀流とも呼ばれる、二本の竿をつかったマゴチ釣りのメリット・デメリット、効果的に釣りをするためのコツを紹介します。

マゴチ釣りでの2本竿のメリット・デメリット

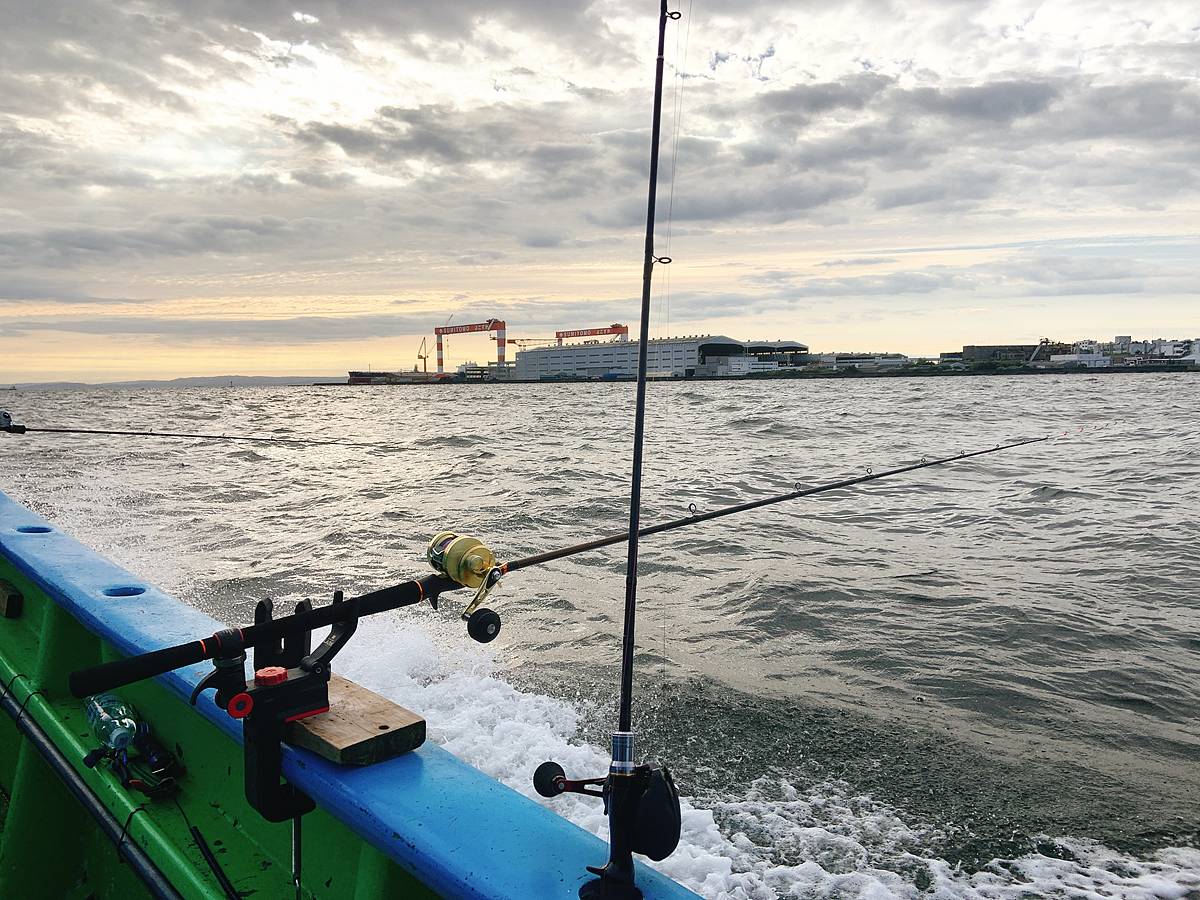

適度な濁りのある東京湾・八景沖

東京湾の船マゴチ釣り

二本竿のメリットは、

・あたり増加

・ハリス長などテストしやすい

・あまり動かさない攻め方もできる

デメリットは、

・(慣れないと)手返し悪化

・同、アタリに集中できない

・サイマキの使用量が増える!

昨日はエビ追加37匹=3700円。

釣る魚ほど高いものはいないなと pic.twitter.com/kY7UkZh2L5— 平田剛士|ORETSURI(俺釣) (@tsuyoshi_hirata) October 7, 2020

まずはじめに、マゴチ釣りでの2本竿のメリット・デメリットを紹介します。

メリット

- アタリ増加(打席が増える)

- ハリス長やオモリ調整によるテストをしやすい

- 動かさない攻め方の有効性を確認しやすい

単純な話ですが、針数が多くなり、流す筋も増えるので、アタリの絶対数が増えます。

またアタリを出すために重要なタナ調整のテストがより高速にできるのが特徴といえます。

1本をハリス1m50㎝に、もう1本を1m30㎝に詰めるというような方法のほか、2本ともハリスは1.5mのまま、オモリ位置を底上1mにしたり、1.3mにしたりと、工夫がしやすくなります。

アタリが出やすくなるのは一般的に潮下側の竿ですが、2本竿のアタリ傾向から、その日その時間の潮流を読みやすくなるわけです。

また、地形がフラットで餌が元気な場合、頻繁にタナを取り直さないほうが、マゴチにとって違和感が出ないのかアタリを出しやすいこともあります。

そんな傾向も2本竿だとわかりやすいのです。

デメリット

- 慣れないと手返し悪化

- タナとりが雑になる

- アタリに集中できない

- サイマキの使用量が増える

2本竿は慣れないと手返しが悪化します。

投入前にハリスが絡んでしまったり、自分の竿同士でオマツリしたり。

ほかに投入後に、タナとりやアタリへの集中が雑になってしまう人も。

当然、サイマキやハゼの使用量も2本竿のほうが増えていきます。

釣り船の場合、追加餌は有料のため、気づいたら、30~40尾ぐらい消費していることも。

1尾100円として3,000~4,000円程度、船代とは別につかっていたり。

二本竿は攻撃力は増えるものの、コストも増えるものだと覚えておきたいですね。財布のお金はしっかり用意しておきましょう。

討ち死にしたサイマキは持ち帰ってトムヤムクン・味噌汁・ガーリックサイマキで供養するのも一つです。

2本竿マゴチをトラブルなく効果的にするコツ

船の方針に従う

トラブルなく2本竿でチャレンジするためには、船宿・船長に2本竿を使用可能か確認しましょう。

船長の方針や、混雑状況によっては使用できない場合もあります。

できれば平日釣行する

混雑している船上では、2本竿がトラブルの原因になることもあります。

できれば空いている平日に釣行するとよいでしょう。

ただし、連日好調な人気船宿の場合、平日でも満席に近い状況もあります。

そんなときもすっぱり諦めて一本の竿に集中しましょう。

潮が速いときは控える

季節や・潮回り・ポイントによっては潮が速く、20号オモリでも止まらず、2本竿の使用がオマツリ原因になることもあります。

釣りをしていて、無理を感じた場合は速やかに1本に集中したほうが釣果にもつながります。

席は四隅が基本

混雑状況や船長の方針にもよりますが、基本的には2本竿はオマツリしにくい4隅が基本です。

確実に2本竿で勝負したい場合は釣り座を確保しましょう。

それか平日釣行です。

潮具合や混雑状況によっては四隅以外で2本竿をつかうことも問題ありません(船長要確認)。

バケツを二つ使用

2本竿をつかい、ハリがけしたサイマキやハゼを一つのバケツにいれると、ポイント移動時にかなりの確率で絡んでしまい、投入が遅れます。

バケツやザルがあまっているようであれば、竿1つに対して1つのバケツを配置するのがオススメです。

また、仕掛けにつけた予備餌をバケツに待機しておく場合、これも竿につけた仕掛けと絡みます。

投下させる餌はザルの上で待機させるなどの工夫がおすすめです。

長竿と短竿を用意する

2本竿を使う際は、それぞれの竿の長さを変えるとよいです。

一般的に置き竿は長めで、手持ちは短竿がおすすめです。

- 置き竿:2.2~3.0m

- 手持ち:~2.2m

長い置き竿は手持ちの短竿と仕掛けが離れるため、違う筋をねらいやすくなります。

また、調子によりますが、波の揺れを吸収するため、タナボケを防ぎアタリが出やすくなります。

手持ち竿を短竿にすると、疲労感が減り、手感度もよくなります。

キーパーや簡易竿受けを使用する

アワセが難しいがメバル竿もマゴチの置き竿にむいている。特に船の揺れが大きいときには有利

2本竿の場合、どちらかはキーパーをつかったほうが安心です。

万が一の竿落下も軽減できます。

簡易的な竿受けと違って、潮や風で船が動いている場合は、キーパーに乗せておくだけでフッキングすることもあります。

また、穂先のアタリも取りやすくなります。

手持ち竿で置き竿をしない場合は、キーパーとのアダプターを接続することでタックルバランスが崩れる(特に金属ネジタイプ)ため、簡易竿受け+尻手ロープがオススメです。

2本キーパー設置の場合は1m50㎝以内にする

2本ともキーパーをつける場合、キーパーの間隔は1m50㎝以内にしましょう。

あんまり近いと2本のオマツリが増えますし、遠すぎると置き竿の前アタリを監視しづらくなります。

また、前アタリへ即反応する際も、間隔が離れすぎていると不利です。

潮の状況によっては、両腕を軽く広げた1m程度にすると、さらに穂先を監視しやすくなります。

トモ側の4隅では船尾側と側面側に90°の角度でキーパーを設置すると、オマツリを軽減しつつ操作と監視がしやすくなります。

効果的な投入方法とタナとり

2本竿での効果的な投入方法ですが、まずは置き竿から投入します。

キーパーを2本とも使用している場合は、潮下側から投入しましょう。

投入時に重要なのはメカニカルブレーキをやや締めておくという点です。

ブレーキがゆるゆるの場合、スプール回転が速すぎてバックラッシュすることもしばしば。

置き竿を投入したら、すぐにキーパーにセッティングし、そのままフォールさせます。

次に、もう1本の竿を投入します。

すると、ほどなくして置き竿が着底するので、キーパーにセッティングしたまま、置き竿のリールを巻き取りPEラインかリールのカウンターでタナを底上1m前後に固定。

そのころ、手持ち竿が着底するのでタナを取ります。

その後のタナとりは1本竿と同じですが、手持ち竿の穂先や船長のアナウンスで水深の変化に注目し、海底の隆起に応じて、置き竿側のタナを調整します。

基本的に目線は置き竿の穂先におき、手持ち竿は手に感覚を集中します。

2本とも置き竿の場合は、真ん中に座り、座席の上でやや高めから見るとアタリを判別しやすいです。

特にフグのあたりは穂先に出る場合、かすか。

置き竿側の穂先に注目していないと、空針のまま延々と釣り続けてしまうので注意しましょう。

他に、5月~8月ぐらいまでのアカクラゲシーズンは、10分に1回はアカクラゲの触手がついていないかチェックが必要です。

時化後などにアマモなどが絡む場合も同様です。

2本同時にアタリがでたらどうする?

マゴチは、或る程度海底で固まっているため、2本竿に連続してアタリがくることもあります。

同時にアタリがあった場合は両方逃してしまう可能性があるので、キーパー側はいったん放置。

手持ち竿側をフッキングして回収し、次にキーパー側の回収をするのがオススメです。

運がよければキーパー側は勝手に飲まれてフッキング、もしくは餌と針がマゴチの口中にまだある状態になっています。

このとき、釣友や船長や中乗りスタッフに余裕がある場合は、欲張らず片方の竿をフッキングしてもらいゆっくり巻き取ってもらったほうがよいです。

1本を巻き取ったら、御礼をいいつつ、もう1本の巻き取りを交代してもらいましょう。

2本アタリが来た場合、最悪「二マゴチを追う者は一マゴチをも得ず」状態になります。

また潮先側に置き竿があり、船がそちらに順調に流れている場合、置き竿のアタリを手ごたえなく外してしまっても、数十秒以内にもう1本にアタリが出ることもあります。

一喜一憂しないで、臨戦態勢で臨むとよいでしょう。

まとめ

今回は東京湾のマゴチ釣りで2本竿にチャレンジするときのメリット・デメリットや、効果的な釣り方のコツについて紹介しました。

マゴチ釣りは1本竿でも2本竿でもそれぞれの面白さがあります。

平均的な釣果では2本竿が上回る印象です。

一方、手慣れていないと1本竿で集中するより釣果が下がる人もいます。

より釣果を上げたい!竿頭を目指したい!という場合、本記事を参考にチャレンジしてみるのもよいでしょう。

関連アイテム

マゴチ釣りで2本竿をやる場合、置き竿は3m程度までの長竿で柔らかめ、手持ち竿は2.3m程度までの竿でやると自分の竿同士のオマツリもすくなくなります。手持ち竿をあえて短めに構えて船下の筋を狙うのもオマツリ対策になります。

▼キーパーはチビラークかダイワのライトホルダーを使う人が多め。1本手持ちなら1個はシマノの「船べり楽々竿掛け」を選ぶと太目のバットをもつ竿なら置き竿でも固定できます。

▼市販のマゴチ竿(置き竿)ではやや長めの2.55mのがまかつマゴチスペシャルかダイワ・アナリスターマゴチ235がおすすめ。

▼置き竿にはライトヒラメ竿や固めのメバル竿も適している

▼手持ち竿はライトゲームロッドか、短めの海人 マゴチ(205㎝)ダイワ・マゴチX(2.10cm)か、アナリスターマゴチ215かメタリアマゴチ215がおすすめ

▼尻手ロープはダイワ(DAIWA) 尻手ロープST 1200-RSがおすすめ。動きの多い釣りに併用する場合はやや長いST1500-RSがよいです。

関連記事