関東地方(東京湾)では伝統的に「コウイカ」のことを「スミイカ」と呼びます。

スミイカは10月頃から3月中旬頃までがシーズンの人気ターゲット。

東京湾での釣り方は①シャコ餌のテンヤ②中オモリをつけたエギ③胴突き(ダウンショット)スッテの3つです。

もともと東京湾のスミイカはテンヤで狙われていたのですが、シャコ資源が激減し、代替としてエギやスッテでの釣法が生まれました。

今回は「スミイカ 三釣法(テンヤ・エギ・スッテ)」のうち、初心者でもスミイカが釣れる可能性が高い「胴突き(ダウンショット)スッテ」について解説します。

スミイカは釣り方によって難易度・釣趣が変わりファンも多い釣り物。

まずは初心者でも一番釣りやすいダウンショット・スッテ(胴突きスッテ)から学んでいきましょう!

※本内容は東京湾以外でも十分通用しますが、オモリの号数・枝ス全長などは地域に合わせてください

「スッテ」をつかったスミイカ釣りについて

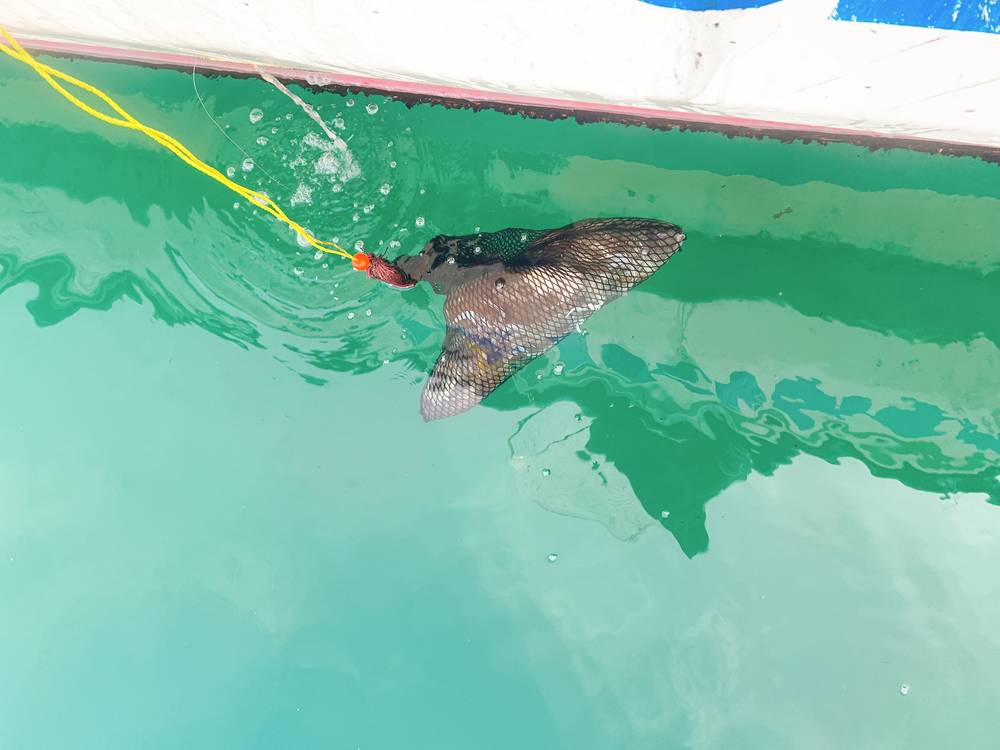

スッテに抱き着いたスミイカ

スミイカをスッテで狙う釣り方は「胴突きスッテ」「ダウンショットスッテ」「スッテ釣法」などと呼ばれます。

スミイカは主に底上0~50㎝以内をテリトリーにしています。

生息域がやや重なるアオリイカと違い、遊泳力が高くないため、基本的に底付近から離れません。

底上50㎝まで浮遊したスミイカ。触腕は普段折りたたんで隠している

胴突き仕掛けにしたスッテは、枝スも最長50㎝ほどあるため、スミイカを乗せるために必要なスローフォールも演出しやすい釣り方です。

誘い方はオモリを底につけ、適当に10~15回竿先で揺らしながらスッテが沈下する間を作ってから大きくしゃくるだけでイカが乗ります。

対してエギやテンヤ釣法の場合、次の難易度が加わります。

- 餌木スミイカ(中オモリ+1.5m程度のハリス):オモリの先に長めのハリスがあるので、タナとりをより正確にし、細かいアタリをとる必要がある(餌マゴチと同様)

- テンヤスミイカ:テンヤを静かに着底させ、底で動かさないようにする。独特な極先調子の竿をつかいこなし、より繊細にシャクリを入れ続ける必要がある

海底付近にいるスミイカ。底にべったりはりつき休んでいることも多い

また後述しますが、スミイカを「胴突きスッテ」で狙う専用竿は市販されていません。

ライトゲームロッドや小型両軸リールで十分対応可能なので、はじめてでもすぐにチャレンジできます。

東京湾のスミイカシーズン

スミイカ釣りが盛んな東京湾でのシーズン概要を紹介します。

9月頃~11月頃=序盤

10月中頃のスミイカ@中ノ瀬。これでも大き目。写真の半分ぐらいのサイズが多い

秋はスミイカシーズンでは序盤にあたります。

スミイカのサイズも小型でシンコ・新イカと呼ばれる手のひら半分程度のサイズから、500g程度ぐらいまでが中心です。

1年で命を燃やしていくスミイカの成長は極めて速く、「ひと潮(約2週間)ごとに成長していく」と表現されます。

小型のイカは好奇心や食欲が旺盛。

まだスレていないので、比較的雑なアクションでもよく乗ります。

水深20m以浅のみがポイントなので、キャストして広く探りましょう。

スミイカのサイズにあわせ、小型のスッテを選ぶとノリがよくなります。

軽いオモリで底立ちをとりやすいため、中オモリをつかったエギも盛んなシーズンです。

12月~1月頃=中盤

12月のスミイカ。この頃までにスミイカは一気に成長する

12月に入ってくると、600g程度のスミイカが中心になってきて、乗ったときの衝撃もかなり強くなります。

モンゴウイカは1キロ~1.5キロ程度に成長しています。

スミイカもモンゴウイカも12月頃までは急速に成長しますが、年明け以後はほぼ成長せず、深場でしずかに繁殖の時を待つ印象です。

スッテやテンヤスミイカの最盛期といってシーズンです。

冬場のスミイカは水深が深いため、中オモリをつかった餌木ではあまり狙いません。

2月~3月頃=終盤

シーズン後半はモンゴウイカ(カミナリイカ)狙いも多くなる

真冬から初春にかけては、1年で1番水温が低いシーズン。基本的に深場に落ちたスミイカを狙う釣りです。

水深でいえば、50~80m程度までを狙うことが増えてきます。

スミイカのアタリは多くはないですが、釣れれば600~900gぐらいの大型が中心。

千葉側を攻める場合、1.5~2キロクラスのモンゴウイカも登場します。

とにかくスミイカが乗ったときの衝撃を感じるのであれば、このシーズンがよいでしょう。

深場でドスン!とかけたあとに、海面まで巻き上げてくる時間は至福です。

終盤はスミイカの数も減り、スレ気味になり、釣り人由来の傷が目立つ個体もよく目にします。

やがて、産卵にむけて再度浅場へポイントが変わり、3月中旬から後半にシーズンが終了します。

スッテスミイカのタックル

テンヤスミイカ竿と丸型両軸リール

竿

ダウンショットスッテは、底にオモリを完全につけた状態でスッテを揺らしたり、フォールにより抱く間をつくり、空アワセ(しゃくって)でスミイカをかける釣りです。

スッテをキャストし広くて探ることで釣果が伸びる釣りなので、投げやすい先調子竿が適しています。

<竿の調子とスミイカ釣りの相性>

- 9:1=◎

- 8:2 =〇

- 7:3 =△

- 6:4 =×

※相性がよい竿ほどキャストしやすく、スッテを操作しやすく、スミイカの触りを感じやすくなります。

さらに、合わせたときの衝撃も強く感じられます(釣趣)。

前述の通り、スッテスミイカ専用竿はありませんので、手持ちのライトゲームロッドやテンヤスミイカ竿を活用するとよいでしょう。

ライトゲームロッドでは、8:2調子、20号~80号のオモリ負荷(シマノ・ダイワのMH)に対応した竿がおすすめです。

また、テンヤタチウオ専用竿や深場タチウオ竿も先調子気味で、しっかりスッテを操作し、スッテに乗ったスミイカを掛ける要素に適しています。

エギタコ竿でも問題ないですが、アイテムによってはオーバーパワーです。

カワハギ竿はシーズン初期なら問題ないのですが、シーズン中期以降は破損リスクが上がります。

特にカーボンソリッド等ハイスペックな穂先をもつ竿ほど、キャスト・シャクリ・アワセによって折れやすくなるので注意しましょう。

釣趣は下がるが8:2のライトゲームロッドも扱いやすい

<メモ>

- 竿の感度より、適切な調子・長さ・強度が大切

<スッテスミイカにおすすめの竿>

▼テンヤスミイカ竿は長さあるため、ロングキャスト後もしゃくりやすく乗せやすい。用意できるなら一番適している

▼82調子のライトゲームロッドは汎用性が高くスッテスミイカにも向いている

▼タチウオ竿もスッテを操作しやすくおすすめ

▼カワハギ竿は折れにくいグラスソリッドテイップの安価なものがおすすめ

リール

スッテスミイカは広くキャストをすることで釣果が増える傾向にあります。

キャスト時のバックラッシュを軽減するため、サブブレーキ(遠心力・マグネット等)があるモデルを選びましょう。

底上を狙う釣りなのでICカウンター機能は不要です。

また中期から後期(11月~3月)ごろまでは、良型スミイカの巻上げや深場からの仕掛け回収で巻き上げ負荷が高くなります。

しっかり巻き取りができる剛性をもった両軸リールを選びましょう。

特に深場ではハイギア・丸型金属筐体のリールが快適です。

ハンドルはダブルハンドルの方が投げやすく、シャクリ&ヒット後のリーリング開始時に迷わずハンドルに手が届きます。

一方、深場ではシングルのパワーハンドルが、力を入れやすく快適に巻けるため有利です。

パワーハンドルモデルの場合、バランサー付のハンドルに交換すると、ハンドルが安定しやすくなります。

キャスト時のクラッチ戻りが頻繁に起きるようであれば、カスタマイズを検討しましょう。

両軸リールのキャスティングが苦手な人はスピニングリールでも問題ありません。

スピニングリールは誰でもトラブルなくキャストできるため、シーズン初期を中心におすすめです。

スピニングリールの場合は、頑丈でハイギア×パワーハンドルタイプが、巻き上げ負荷を軽減しつつ回収速度を向上できます。

シーズン初期であれば~3,000番以内でもよいですが、シーズン中期以降はショアジギング等に使用するような3,500番~4,000番程度(合わせる竿にもよります)が快適です。

先調子の竿に合わせる場合、フルドラグではスミイカが乗った瞬間にリールのベール部に強い負荷が生じます。

破損することもあるので、強度が弱いものは適していません。

※基本的にスミイカは乗った瞬間の衝撃を楽しむ釣りです。ドラグを出す釣りではないので、ハイスペックなリールは不要です。すぐに壊れない程度のクラスを選ぶとよいでしょう。

<メモ>

- ハイギアを選ぶと巻アワセ&追いアワセしやすい

- キャスト主体の場合はサブブレーキ付きの両軸リールかスピニングリールを選ぶ

- シングル&パワーハンドルは巻きアワセ時にハンドルノブを見失いがちでワンテンポ遅れる

- ダブルハンドルはキャストしやすく、巻アワセもしやすいが、深場の巻上げで不利

- 12月~3月の深場狙いは圧倒的にハイギアパワーハンドルモデルが快適

- 両軸リールのキャスティングが苦手な人はスピニングリールでもOK。型番や剛性に注意

シングル&パワーハンドルのハイギアリールが人気

<スッテスミイカにおすすめのリール>

▼丸型金属筐体のハイギアリールは特にシーズン後半に快適

▼ロープロリールでも剛性が高いものは快適

▼バブルハンドルのリールはパワーハンドル化がおすすめ

▼スッテスミイカに適したスピニングリール。高価なものは不要だが一定水準以上を選びたい

道糸

道糸は潮受けを軽減し、飛距離を伸ばすという点で8本編のPEライン1.5号がベストです。

1号以下でもよいのですが、リーダー有無にかかわらず、バックラッシュ時やアワセ時の高切れが増えます。

細糸ほど感度があがり「イカの触りがわかって釣果が極端に上がる」という釣りでもありません。

細糸ではドラグ調整をしがち。

その場合、ヒット時の衝撃が減り、釣趣も落ちるので、一定の強度がある構成がおすすめです。

細糸ほどバックラッシュからの復旧も困難になるので、あえて太目の2号を選ぶのも一つ。

シーズン初期の中ノ瀬から千葉よりは水深20m程度まで、後期の下浦沖から剣崎付近までは80m程度までのポイントがあります。

終盤に釣りをするなら高切れに備えて200m巻いておくと安心です。

特に久里浜から下浦沖エリアではタチウオ・サゴシ・フグ等により、PEラインが突然切れてしまうことがあるので注意が必要です。

特にマーカー付きで白い部分があるとサバフグにかじられやすいとされますが、切られるときはなにをやっても噛み切られます。

また傷のあるPEラインも盲点です。

たとえば、タチウオ釣行のあとにスミイカ釣行をいれると、一見傷がなくても高切れすることも増えてきます。

ラインの点検は慎重にしましょう。

最低限その日釣る水深分はチェックしておきましょう。

仕掛け

丸型オモリでの構成。オモリが転がるので広く探れる。貝殻や小さな石などの障害物にもハマりにくい

ダウンショットリグの仕掛けづくりはとても簡単です。

1釣行で3セットほど用意しておきましょう。

道糸側から以下の通り。

- 小型の親子サルカンor回転ビーズ

- 枝ス=フロロカーボン4号40~50㎝にエギ用小型スナップを介してスッテを接続

- 下糸(オモリと接続)=30~40㎝に中型スナップ(強度が低い場合はオモリをロストしやすくなります)

- オモリ=20~30号

※リーダーがついている前提での構成です。

※地域によってオモリ号数が40号以上になる場合もあります。

<スッテスミイカ仕掛けのコツ>

<コツ①>

リーダーを結べる場合、PEラインにはフロロカーボン4号を1mほど接続しておきましょう。親子サルカンに直結することで、投げやすくなります。結べない場合、サルカンを通して枝ス側とフロロカーボン4号で接続します。PEラインと親子サルカンを直結すると、高切れが増えます。

<コツ②>

オモリを固定するハリス(幹糸)はコシがあるリーダーを使い、5号~6号で組むとハリがでて、手前マツリが少なくなります。また、根ずれによってハリスがいたみオモリが切れてなくなることが少なくなります。基本的にスミイカは砂泥・砂底を狙うため、オモリ部分が根にハマり取れなくなるということは多くありません。枝スより太い号数で組むとよいでしょう。

<コツ③>

主要メーカーのスッテは本来水平にサスペンドするように設計されています。一方、実際は親子サルカンやスナップや枝スの重さによってゆっくり沈みます。沈下速度をよりゆっくりにする場合、スナップを小さくしたり、ナイロン4号を枝スに使いましょう。親子サルカンを使わず、中通しビーズを使うのも一つです。ただし、ナイロンはヨレがとれにくいので、頻繁に枝ス部分を交換する必要があります。

<コツ④>

スッテが水平にサスペンドするからイカが釣れるというわけでもありません。釣況によりガン玉(中オモリ)をサルカン付近につけたり大き目の親子サルカンを使うことでスッテの沈下速度を調整し、スッテがきちんと動くようにしたほうがアタリが出やすいこともあります。またエギの代わりに2.5~3.5号のエギを使うことが有効な場合もあります。

<コツ④>

下糸と枝スの構成は潮流によって異なります。最初は下糸30㎝、枝ス40㎝程度が絡みにくいため釣りやすいです。潮が速い場合は枝スを45~50㎝程度に伸ばすのも一つ。潮が緩むと、スッテがフォールする際に海底のごみを拾いやすくなるので30㎝~40㎝程度に詰めていきます。底潮を読み、スッテを潮にのせてなじませることを心がけましょう。

<コツ⑤>

親子サルカンのかわりにスプリングビーズをつかうと、枝スがらみが減ります

六角オモリはオモリを底上で固定できる。安価

▼枝スをスプリングビーズ経由で出すと本線と絡みにくくなる

▼ややハリがあるハリスをつかうと手前マツリが軽減する

▼中オモリをつけることでスッテをより激しく動かすことも。(デメリットはフグに噛み切られる)

▼オモリ側のスナップはハヤテスナップ付きクレン8号が最適。キャストでもオモリ抜けにくく、手前マツリが減る

その他スッテスミイカ便利グッズ

雑巾

スミイカが吐いた墨を拭う場面がよくあります。

また、スミイカを手でつかむとヌメリがつきます。

このヌメリで竿を落としやすくなるので注意しましょう。

特に冬場は注意

エギシャープナー

親子サルカンにフロロカーボンハリスをつかったスッテは、アクションによらず、スローフォールします。

海底に垂れることにより、貝殻やゴミと接触して針先が甘くなります。

頻繁に針先を確認してシャープナーで砥ぐようにしましょう。

餌木やスッテ専用のシャープナーが便利です。

歯ブラシ

スミイカを釣ったりバラすと、スッテにスミがつきます。

スミがついたスッテはイカが警戒し乗りづらくなるとされます。

実際は墨がついていてもイカは釣れますが、歯ブラシできれいにすると、疑心暗鬼もなくなります。

へたりづらい、硬目の歯ブラシがおすすめです。

スカリ

最後に墨を洗い流して持って帰る人が多い

釣れたスミイカは船宿にもよりますが、気温が低いときは海水を入れずキープしておきます。

その後、スミイカを海水で洗うのですが、専用スカリがあると便利です。

鮮度落ちが気になる人は、スミイカをジップロック等に入れましょう。

その後、バケツ内やクーラーボックに海水をため、ペットボトル氷等で保冷するのも一つです。

直接イカに充てると細胞が死ぬため、まだらに変色する原因になります。

スミイカの扱い方は船宿によって大きく異なるので、あらかじめ船長に確認しておきましょう。

簡易竿受け

スッテスミイカは手持ちの釣りですが、取り込みや休憩時に簡易的な竿受けがあると便利です。

中央部の溝で竿がしっかり固定できるシマノのアイテムが便利です。

尻手ロープ

スッテスミイカはキャストを多用する釣りです。

特に厳冬期は竿を落とすことが増えるので注意しましょう。

あまりに短いものはキャスト時に邪魔になります。150㎝以上あると安心です。

ジップロックLサイズ(冷凍庫用)

スミイカを持ちかえる際は、甲の突起を折ったり、ハサミでカットした上でジップロック等に密封し、直接氷や水につけず保冷して持ち帰りましょう。

スッテスミイカの釣り方

潮色が澄んでいるとき青やナチュラル系カラーで爆釣することも

胴突きスッテでスミイカを狙う釣り方は以下の通りです。

事前準備

ジーズン初期と終盤はスミイカの身切れ防止のためにドラグを調整し合わせたときに、ややドラグがでるようにしておくとキープ率が上がります。

- 小型:身が薄いため身切れしやすい

- 終盤の大型:大型で刺さりづらく、触腕部が身切れしやすくなっている。さらに季節がすすむと身自体が脆くなる

PE1号以下に先調子竿を合わせる際もドラグ調整により高切れリスクを軽減しておくとよいでしょう。

釣り方

- 仕掛けを下手投げで潮上に投入。できない人は無理せず船下に落とす

- 着底後、竿先を11時の角度に上げ、糸ふけを巻き取りオモリの着底を感じる(底立ち)

- 竿先をさげて糸ふけを出したり、テンションを掛けることで、スッテを動かす(※)。基本的にオモリは上下に小突かず動かさない

- 10~15回アクションをしたら、道糸を巻き取りながら竿を9時の方向にし(海面と平行)、そこから糸を張った状態で11時まで素早くシャクる。シーズン後期はバットに片手を添えるとアワセ漏れが減る

- シャクったときにアタリがあると「ズシン!」と竿が止まるので、竿を上下しないで等速でゆっくり巻き上げる

- イカが海面下まできたら、一度墨を適度に吐かせ、おさまったら竿を立てて、手元に来たスッテ部分をつかむ

- 同時にスミイカの背中側から、頭部付け根をわしづかみし、スッテを外す(墨を吐けなくなる)

- スミイカを空のバケツに腹を下にして優しく置くように入れる

- 誘いでノリがなかったら、竿に道糸のテンション(オモリの重量)を感じながらオモリをゆっくり海底まで落とし、誘いとシャクリを繰り返しましょう

- ※実際は①飛距離が出ていたり②水深が深い場合(強めの2枚潮)③枝スが長い場合、スッテはほぼ動きません。誘いはイカが乗るまでの「ステイの間をとる時間」と考えましょう

- スッテを動かしたい場合、枝スを短くしたり中オモリをつかいます。エギをつかうのも一つです。

- スミイカはとくに低水温期は固まっています。一度釣れたらすぐに次の投入をおこないましょう

- 手指のヌメリは必ずとりましょう。竿のロストにつながります

- 裏技ですが、底上をさびいてストップ&ゴーする誘いも効果的です

- 他人に墨を少しでもかけてしまったら謝りましょう。かかってなさそうでも、「大丈夫でしたか?」「すみませんでした」の声掛けが大切

仕掛けがらみに注意。スッテスミイカで釣れない理由の一つ

400g以上のイカはアワセ漏れも起きやすく、バット部に手をそえてしゃくるのがおすすめ

スミイカが乗ったら、リールを高速巻きして追いあわせしてから水平より竿を上にして巻き上げる

海面でフッキング位置を確認しながら、スミイカの頭足部を海面上に出して海水や墨を吐かせる

ランディング時は必ずエギをつかむ

スミイカの腹側を海にむけておくと、墨や海水をかぶらないで済む。他人にむけないこと

スッテスミイカで釣果を上げるコツ

スッテスミイカは単純で初心者でも釣果を上げやすい釣りです。

一方、釣果の差が出やすいのも事実。

釣果にこだわる人は、以下の点を押さえておきましょう。

大潮・中潮での釣行

潮が動きやすい大潮や中潮は、船も自然と流れるため広範囲を探れ、釣果が出やすくなります。

スッテも潮で魅力的に動きやすく、スミイカが乗りやすくなります。

また潮の動きにより底上の生物(餌)も活性が上がり、スミイカも捕食体制である可能性が高まります。

釣り座

潮下(潮先)の釣座が圧倒的に有利です。

また潮上側の釣り座でも、両舷のミヨシはより広く投げられるため平均釣果が上がります。

秋シーズン以降は北風が多いので、東京湾であれば、上げ潮はミヨシ側、下げ潮はトモ側が有利です。

一方、潮によらず、冬場はトモ側の方が強めの追い風で飛距離を伸ばせるので釣りやすいこともしばしば。

胴の間になった場合、潮の流れをよく読んで潮上側にスッテを遠投しましょう。

または、釣り客が多い場合、しだいに船下にイカが寄ってきています。

船下を攻めるエギ船でも同じです。

ロングキャスターが寄せてきたおこぼれを確実に釣りあげる作戦をとり、より丁寧に船下を誘い続けるのも一つです。

※基本的にキャストする釣りのため、潮上潮下によらず、四隅の席が広く探れ釣果も上げやすいです

飛距離

近年、東京湾のスミイカ資源は潤沢ではありません。

そのため、多くの釣行でスミイカを拾い集めるような釣り方がメインになるはずです。

スッテスミイカでの釣果はキャストの有無・飛距離に比例することがほとんどです。

トラブルを軽減し、キャストをしましょう。

両軸リールでのキャストが苦手な方は割り切ってスピニングリールを扱うのも一つです。

大型のスミイカやモンゴウイカが乗った瞬間にベールが壊れるので頑丈なものを選びましょう。

深場でスピニングリールを使用する場合は、金属筐体にパワーハンドルモデルがおすすめです。

※かけ上がりのコア部分を丁寧に線でトレースするような操船では、あまりキャストをするとスミイカの溜まりを外してしまう場合があります。ロングキャストしても一向に釣れない場合など、気になる場合は船長に聞いてみましょう

誘いやシャクリ方(フォール)

基本的に誘いは激しくやる必要はありません。

オモリを小突いたり、上下させるような動かし方は裏目にでることがほとんどです。

一方、新子サイズはスレていないので、意外とオモリが動くような激しい動きに反応して釣れることがあります。

モンゴウイカも同様で、スッテやオモリが浮き上がるような激しい動きによって、いち早くスッテに気づいて乗ることも。

そんなときは集寄的なオモリも効果的です。

とはいえ、平均的にいえば、丁寧な誘い(しゃくり)とスローフォールを心がけたほうが釣果が伸びます。

自分だけ釣れない場合は、よく釣れている人の誘い方を真似してみましょう。

ただし、釣り座、スッテのある場所(距離・道糸の角度)・竿の長さや調子によって同じ誘いが効果的でないこともあります。

また、シャクリ自体が合わせることにもつながるので、誤ったしゃくり方をすると、アワセ切れないことが増えてきます。

特にシーズン中盤から後期は大型が増えます。

腕力や瞬発力がない人が固めの竿を使い、竿先を下げ気味の位置(7~8時の角度)から軽めのシャクリをいれると、ノリに対してアワセ切れず「うわ!」と乗せきれないことが増えます。

スリーフィンガーでのパーミングができていない人もアワセ漏れが増えます。

スッテスミイカに用いられるカワハギ・タチウオ・エギタコの短竿でも、バットに片手を添えてしゃくることでアワセ漏れが減ります。

9時~10時、もしくは11時までのしゃくり角度を意識しましょう。

▼スミイカはエギやスッテを抱いたあとに、違和感を感じるとすぐに離してしまいます。つまりスッテを抱いている瞬間にシャクリを入れることで釣れるわけです。餌巻きであれば抱き時間が長くスッテを動かさなくても釣れるのですが、一般的なスッテスミイカでは、シャクリの間を長くしすぎるのも禁物です。

枝スと下糸の構成(長さのバランス)

ダウンショットスミイカでは下糸と枝スのバランスは重要です。

枝スが短いほど、しゃくりによってスッテが動きやすくなりますが、自然な動きではなくなります。

枝スが長いほど、潮が緩いタイミングでは底を引きずりやすく、スミイカから視認されづらくなります。

貝殻などに針先が干渉するため、針先も甘くなり、研いだり針を曲げなおすようなメンテ時間が増えます。

潮速に対して、底上50㎝以内をスッテがゆっくりスローフォールしたり動き続けるイメージで、枝スを調整しましょう。

まわりでスミイカが釣れているのに、砂ダコ・マダコ・イイダコが連発する場合も、スッテが底を引きずっているのかもしれません。

オモリ

オモリはフォールやシャクリの際、周囲にアピールするので有効なパーツです。

カワハギ等の集寄オモリをつかうのもおすすめです。

▼スミイカやモンゴウイカはオモリ自体の色や動きにも反応します

基本的に砂泥地を狙う釣りなので、根がかりはほとんどありません。

※特に好奇心が強いシーズン初期のスミイカやモンゴウイカ狙いでは重要なポイントです。

▼丸型オモリはオモリが倒れないため海底や宙でのアクションで安定して誘いを入れられます

▼目玉があるシンカーはアピール大

▼不規則な動きを出しやすいシンカーも効果大

スッテ

釣れる色は決まっているが・・・

スッテはイカに一番近い仕掛けであり、当然釣果への影響も強いです。

一方、色やサイズなど迷いすぎると手返しが悪くなり、誘いやシャクリも散漫になります。

性格にもよりますが、釣れる色は決まっていると考え、押し通すのもおすすめです。

- オレンジ系

- ピンク系

- レッドヘッド

- 水色

- 緑色

基本的にこの5色があれば大丈夫です。

あまり多く用意できない場合は、ピンク系とオレンジ系を2個ずつ用意しておけばOK。

ナチュラルカラーも多くリリースされていますが、なくても問題ありません。

余裕があれば、スッテは針が甘くなったりロストすることを考え、それぞれ5つずつ用意しましょう。

サバフグが多い場合、かじられ損傷が激しくなります。

アタリ色が無くなると精神面が崩れるので、それを防ぐための作戦です。

ハリを研ぐ時間がないときも、新品と交換することで時合を逃さずに済みます。

シーズン初期はS、シーズン中期から後期はMサイズを選びます。

ただし、深場でもSサイズのほうが潮受けが減り、シャクリ負荷も減るため、力まず釣りやすくなります。

ちなみにコウイカ用のスッテについては、現行ではヨーヅリのウルトラスッテもしくはウルトラスッテDXがベストセラーです。

針は松葉針と丸針がありますが、初期から中期は松葉針で十分です。

ハリが外側に開いているため、小型のノリもよくなります。

中期から後期、モンゴウイカが出現しやすいエリアは頑丈な丸針を選びましょう。ハリ伸びでのバラシが減ります。

深場での良型スミイカ狙いも同様です。

布や目が取れたものなど、ボロボロになったスッテはノリが悪くなるので注意しましょう。

スミイカ釣りでは心理面にかかわるネガティブポイントは一つ一つ消しておくことが集中力につながり、釣果にもつながっていきます。

▼やや小型のシルエットのヤマシタの水平ドロッパーも姿勢がよくスミイカが乗りやすい

針先

シャクリが悪くないのに、「うわーばれたー」と頻繁に言っている人がいます。

「ちょっとみせてみて」と、スッテを手に取ってみると、針先が甘かったり、曲がっていることがしばしば。

暫く投げたり、イカをばらしたら、針先をチェックして砥ぎなおしましょう。

根がかりがないような砂泥エリアでも、貝殻やフグのバイトなどで針先が甘くなっていることがあります。

手返し

シーズン中期から後期はイカが固まっています。

自分が釣れたら、誰かが釣れたら、次の1投、次のシャクリで釣れると思いましょう。

釣れた余韻に浸る間もなく、次の1投、最初のシャクリでズシン!と釣れることもよくあります。

また、タモ入れをするとスッテのカンナが網にからみ手返しが下がります。

小型から中型で、海面まで巻き上げてきてかかりが良ければ、躊躇なく抜き上げましょう。

触腕1本にフッキングしている場合はタモ入れ推奨です。

※タモ入れせず、イカの下にタモを用意してもらい抜き上げると手返しをあげつつ、落下リスクを軽減できます。

▼取り込みが不安な人はマイタモを持参するのも一つ

スミイカの締め方と持ち帰り方

シーズン初期のスミイカ(中ノ瀬)

釣り船でスミイカを釣った後の処理については、以下のような選択肢があります。

- 一旦、水をいれないバケツにためておき、沖上がり時に海水で墨を洗い流してからクーラーに入れる(水を中途半端に入れると墨を吐く)

- すぐに締めてからクーラーにしまう(ジップロックに入れ、氷や水に直接あてない)

- バケツに水をしっかりためて活かしておき、沖上がり時に締める

1が一般的で手返しに優れますが、9月後半から10月など気温が高い時は鮮度劣化の恐れがあります。

ペットボトル氷などをあてる人もいますが、接地面しか冷えないため、あまり効果的ではありません。

どうしても冷やしたいのであれば、一度締めてからジップロックなどに密封し、氷海水をいれたバケツで保冷するとよいでしょう。

2は鮮度を活かせますが、手返しが悪く、墨が大量に絡んだ状態で持ち帰ることになります。

3は船によっては禁止行為になる可能性があるため、船長に確認してから行いましょう。

バケツの水量が極端に少ないと吐き出した墨が飛散するリスクがあります。

それぞれ、ジップロックや袋類に入れて持ち帰る際は、スミイカの甲端にある突起をハサミできったり、船べりでたたいてからしまいます。

船によっては、船体が痛むという理由で船べりでたたく行為が禁止されているので船長に確認しておきましょう。

クーラーにスミイカを入れる際は、氷や海水に直接当てず、袋などに密封して持ち帰りましょう。

真冬に持ち帰り時間が短い場合は、氷も最小限で問題ありません。

▼1分で分かるスミイカ(コウイカ)の締め方。船上で頭部の付け根をつかまずやると惨事になるので注意

よく釣れるゲスト

スミイカ釣りでよく釣れるゲストを紹介します。

カミナリイカ(モンゴウイカ)

モンゴウイカと釣り人に呼ばれるカミナリイカは、スミイカ同様、東京湾でよく釣れるイカです。

スミイカ(コウイカ)を釣り物にした船では、公式釣果として1杯に数えられます。

比較的、第二海堡以南の千葉側に多く、シーズン初期から中盤でも1キロ程度の大型が釣れます。

最大2キロ程度の超大型もスッテにアタックしてくるのですが、かなりの衝撃。

味はスミイカより劣るとされますが、小型から中型はかなり美味。

超大型は身が厚すぎるので、寝かしてから薄くスライスして食べるか加熱するのがおすすめです。

近年はスミイカの個体数減少に伴い、千葉側のモンゴウイカ狙いがスミイカ釣りでのボウズのがれの機会となっています。

※釣り人が言うモンゴウイカと流通するモンゴウイカは異なっていることがほとんどです。後者は中東やアフリカ諸国、東南アジア等から輸入されてくるトラフコウイカ等です。

シリヤケイカ

シリヤケイカは白斑点で卵っぽい。色は変わります

シリヤケイカは東京湾でも比較的湾奥側で顔を出しやすいイカです。

胴体端から茶褐色の分泌物を出すという点と、食味でスミイカより劣るということから、多くの船スミイカフリークはあまり喜ばないようです。

暗黙の了解で乗合船では公式釣果数には含まれないことがほとんど。

一方、フライや天ぷら等で加熱すれば臭みもなく美味しく食べられるので、イカ好きな人はぜひ持ち帰りましょう。

ちなみに、川崎から横浜付近の岸釣りでは貴重なターゲットして専門に狙う人もいるイカです。

スナダコ・イイダコ・テナガダコ

スナダコと思われる個体。釣れるときはかなり釣れる

スナダコやイイダコは特に水深30m以浅の砂泥エリアを狙う際に、ヒットします。

スミイカほどの重さはないなーと思ったら、ほぼスナダコかイイダコです。

貝殻や砂礫が多い地帯に多く、スッテが底上に垂れているときほど乗りやすい傾向にあります。

釣法ではタタキの時間が長い場合(スッテが底に垂れる)や、底上をさびく動きによく反応します。

スナダコは小型のマダコだと勘違いをしたり、「気持ち悪いから逃がす」という人がいるのですが、美味しいタコです。

イイダコは目の湧きに1対の輪状の紋様があるので判断できます。

イイダコ。右眼の下に輪状紋様が見える

深場狙いで釣れる腕が長めのタコはテナガダコの仲間です。

マダコと比較するとタコの風味や旨味は劣りますが、十分美味しいので持ち帰るとよいでしょう。

マダコ

スミイカ釣りではマダコもしばしば釣れます。

砂泥地やガラ場など根がかりはないところで、小突きを長めにしたあとのシャクリで急に重くなったらマダコかもしれません。

PE1号~1.5号の場合、リーダーの有無にかかわらず、アワセ切れすることもあるので注意です。

特に秋シーズン以降、中ノ瀬等の浅場で釣る場合、PE2号を選んでおくと、中型ぐらいのタコは安心して釣りあげられます。

マルイカ(ケンサキイカ)

シーズン後期の深場になってくると、型の良いマルイカことケンサキイカが釣れることもあります。

それほど墨を吐かないので、すぐにジップロック等にしまってクーラーに入れてしまいましょう。

よくスミイカ釣りでは出船時に「氷はいらないよ」といわれるのですが、マルイカやスナダコ(バケツから逃げる)のために氷があると安心です。

オニカサゴ

イズカサゴ・フサカサゴは棘をカットしてから持ち帰る

深場ではスッテにオニカサゴ類がヒットすることもあります。特に久里浜沖から下浦沖にかけて多く釣れます。

鍋物においしい魚なので、毒棘をカットして持ち帰りましょう。

▼よく切れるハサミとグリップ類は持参しておくとよい

ホウボウ

45㎝以上の大型ホウボウが釣れることも。かなりの衝撃

スッテスミイカは底上を探る釣りのため、しばしばホウボウもヒットします。

東京湾のスミイカ乗合がある船宿

東京湾の湾奥地域(東京・千葉)から横浜~横須賀付近までの船宿から多くの船宿が出船しています。

船宿によって釣法が異なるので予約時に確認しておきましょう。

<横浜エリア>

<横須賀エリア>

※釣況やシーズンによって出船が決まるため要確認。スッテが使用できるかも要確認

東京・神奈川でスミイカ関連釣具が充実している釣具店一覧

スミイカで使用するスッテなどは量販店では品数が少ないのが現状です。

東京・神奈川でスミイカ釣りに使える道具が手に入るショップは以下の通り。

<東京エリア>

<神奈川エリア>

- アークス根岸店(神奈川県横浜市中区根岸町1-1)スッテ(種類が多い)、オモリ 通販アリ(ヤフーショッピング・楽天市場)

- 釣具のヤギタ(神奈川県横須賀市佐原5-21-)スッテ、オモリあり ※特にスッテはヤギタオリジナルカラーがありマニアに人気。仕掛け類が安価 店舗販売のみ

まとめ

スッテはたくさん持ち込んでも使うのは一部という、釣りあるある

秋冬の東京湾で隠れた人気釣り物スミイカ。

今回はダウンショットリグのスッテで狙う方法を解説しました。

スミイカを狙う釣法では、スッテで狙うのが一番簡単です。

よくスミイカは難易度が高くマニアックなイメージを持たれるのですが、スッテ釣法ならば初心者でも簡単に釣果を得られます。

先調子のライトゲームロッドに小型両軸リールがあればOK。

スミイカの食味は抜群。

ぜひチャレンジしてみましょう!

スッテスミイカ実釣動画

▼実際の釣り方などはこちらの動画でチェック!

関連記事

▼スッテスミイカでコウイカが乗ったときの衝撃に興奮したら、次はテンヤスミイカにチャレンジしてみましょう。さらなる衝撃力に興奮!