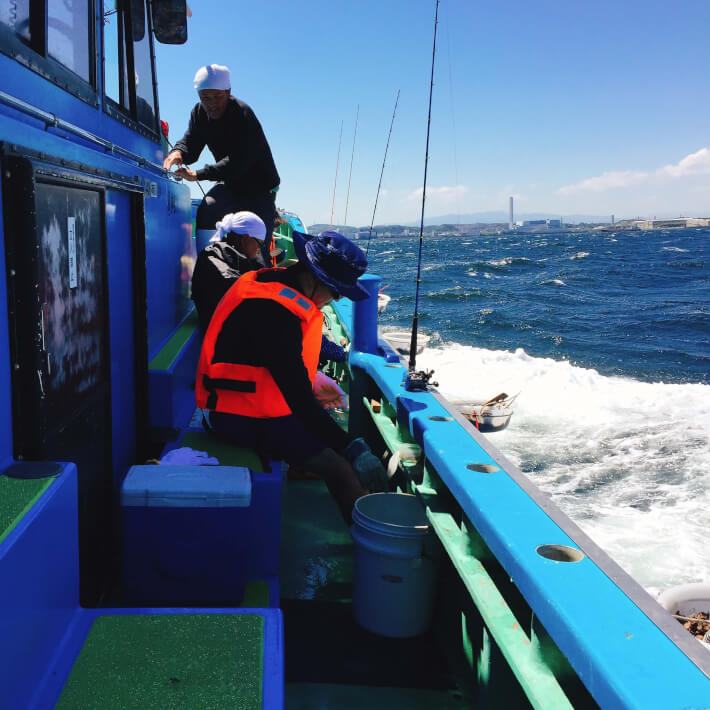

東京湾の「ライトアジ」といえば、湾奥エリアの浅場で1年中狙えるお手軽な船釣り。

今回はタックル・釣り方・釣果を上げるコツについて解説します。

初心者に「ライトアジ」がオススメな6つのポイント

「LTアジ」ことライトアジ釣りは、船釣り初心者にうってつけな釣り物です。

6つのポイントから解説します。

- 東京湾のアジは1年中狙える

- 船宿からポイントまで近い

- 午前便・午後便など短時間釣行も可能

- 仕掛けと餌がシンプル

- はじめて釣る人でも数を釣ることができる

- 東京湾のマアジはおいしい

1.東京湾のアジは1年中狙える

ライトアジ釣りでも大型が混じる

東京湾のアジ釣りで主に狙われている魚はマアジ。

エリアによって釣り場の水深が異なりますが、ライトアジで主に狙われるのは横浜沖以北の水深10~30メートル程度のポイントです。

これらの浅場でアジが一年中釣れます。

平均海水温の上昇や釣り船のコマセにより定着化しているのかもしれません。

ちなみに食味でいえばマアジの旬は夏。

5月~10月頃に釣ったアジが最も脂ノリがよく、一番美味です。

2.船宿からアジが釣れるポイントまで近い

金沢八景エリアの船宿の場合、八景沖は約10分で到着。実釣時間も長い

横浜エリアから出船するライトアジ船の場合、ポイントがとても近いのも特徴です。

たとえば新山下からであればベイブリッジ付近のポイントまで近く、金沢八景の船宿からは、10分程度で金沢八景沖のポイントに到着できます。

東京湾の中でも観音崎以北(実際は横浜~川崎まで)の湾内がメインポイントなので、比較的波風が弱く、船酔いが苦手な人にもおすすめ。

ちなみに、東京湾奥から出船の場合は、メインポイントまで40~50分時間程度かかることもあります。

移動中の船の揺れは強いため、苦手な人はポイントに近い船宿を選ぶとよいでしょう。

<アジの釣り場に近いエリア>

- 横浜新山下

- 横浜根岸

- 横浜柴漁港

- 横浜金沢漁港

- 横浜金沢八景

<東京湾のライトアジ主要釣り場と特徴>

- 本牧沖付近:岸壁近くの荒根上を狙うこと多く、海底付近でコマセを振ると根がかりやカサゴのヒットが増える。すぐに底を切り、タナ3m前後で釣るシーンが多い

- 富岡~八景沖:基本的に砂泥エリア。底に2m付近にビシをあわせ釣ることが多い。漁礁・根のポイントでは3m前後

- 横須賀沖(八景側):基本的に砂泥エリア。底2m付近にビシをあわせ釣ることが多い。漁礁エリアでは3m前後

3.船宿によっては午前便、午後便など短時間釣行も可能

船宿にもよりますが、ライトアジ釣りは半日船(午前便・午後便)も多いのが特徴です。

これはポイントが近く、短時間で釣果をあげることができる釣りであるからです。

午前便の場合は昼前に沖上がりをむかえるため、帰宅後に調理しやすいというメリットもあります。

当日に料理して食べる派には午前船がオススメです。

夏場の陽ざしをできるだけ避けたい人にもよいでしょう。

午後便の場合は集合時間が11時以降のため、ゆっくりと船宿に到着できるところがメリットです。

朝が苦手な人や釣り初心者は午後船がよいでしょう。

ちなみに平均すると、午前便と午後便で釣果に差はほとんどありません。

午前便が出船して実釣スタートする7時半から8時頃は、本来のアジの時合いは過ぎているため、朝だから釣れるというわけではないのです。

4.仕掛けと餌がシンプル

アオイソメ。通常は小指の爪程度に切ってつけましょう

ライトアジ釣りは仕掛けがシンプルです。

船用ライト天秤と40号のビシ(オモリ付きコマセかご)と仕掛け(ハリス2号or1.5号の2本針or3本針)があればOK。

餌はアオイソメと、初心者でも簡単につけられるアカタン(イカの切り身を塩漬けし食紅で着色したもの)を使用します。

紅ショウガのようにみえるのはアカタン

船宿によってアカタンのみが乗船料に含まれ、イソメは追加料金で提供されるところもあります。

5.はじめての船釣りでもたくさんアジを釣ることができる

ライトアジ船では、初心者でもまとまった数のアジが釣れることがほとんど。

船酔いで釣りができなかった場合を除いて、基本的な釣り方を守れば、初心者でも半日で数匹から数十匹釣れます。

この釣りは、ほぼボウズ(まったく釣れない場合)を考慮しなくてよいのも、人気な理由です。

6.東京湾のマアジはおいしい

東京湾には多摩川・荒川・江戸川などいくつもの流入河川があります。

そのため、流れ込む栄養分も多く、プランクトンが発生しやすい環境です。

アジもプランクトンを餌とするシラスや甲殻類などを食べるため、結果的に脂がのっていて旨いわけです。

また、釣り船が集中しているポイントには毎日のようにコマセが投下されます。

ライトアジで釣るマアジは、いわば半畜養されているといっても過言ではありません。

(例:1日50隻×12人×コマセ2キロ=1.2トンのコマセの投下)

いずれにせよ、脂の乗った新鮮なアジは抜群においしいのは事実です。

刺身はもちろんのこと、鮮度がよい状態でアジフライにすると最高の味わいです。

ライトアジ釣りのタックル

ライトアジ釣りにも適したタックルがあります。

具体的にオススメのアイテムは記事末で紹介します。

竿はしゃくりやすさと食い込みを兼ねた7:3調子が基本

ライトアジ釣りの場合、さほど感度は求められないのでレンタルタックルでも問題なく釣れます。

一方、釣果をさらに伸ばしたり、釣趣を高めたい場合は自分のタックルを用意しましょう。

7:3の先調子竿(ライトゲームロッド)が、多くの釣りにも利用できておすすめです。

基本はビシカゴを気持ちよく振りぬけるバット(胴)をもちつつ、穂先も食い込みがいい竿を選びましょう。

オモリ負荷は汎用性なら20号~80号程度MH(ミディアムハードクラス)がよいです。

また、~60号程度の竿(ミディアム)の場合、やや操作性は下がりますが、より食い込みがよくなり、引き味もよくなります。

長さは1.9m程度が使いやすいのですが、より短竿のほうが手返しが上がります。

ライトアジ専門の釣り竿もありますが、専門の竿でなくても問題ありません。

先調子竿(8:2調子)

8:2の先調子竿は扱いやすく、目感度もよいです。釣り慣れた人が高速で誘うときにも最適。

竿によりますが、活性の低いときにはアジのあたりを弾いてしまうこともあるので、クッションゴムやナイロンハリスの仕掛けを使用し調整しましょう。

先調子竿(7:3調子)

7:3のロッドはライトアジにベストな調子です。初心者には73調子がおすすめです。

繊細な穂先をもちつつ、胴もしっかりしています。

最も汎用性が高い調子なので、はじめの一本として選ぶとよいでしょう。

胴調子竿(6:4調子)

6:4調子のロッドは胴付近から曲がります。

自分から合わせなくても勝手にアジが乗り、バレにくいのが特徴です。

置き竿でゆったり釣るのには最適。

釣り慣れていない場合、ビシカゴをシャクリにくいのがデメリットです。

やりこみたい場合はライトアジ専用竿もある

ライトアジ専用竿はライトゲームロッドに比較して短く軽量で、対応オモリ号数もより軽めにできています。ほかの釣り物には転用しづらいのですが、ライトアジをやりこみたい人は検討するのも一つです。

▼ダイワ(DAIWA) 船竿 ライトアジ X 170・R 釣り竿は、先径1.1㎜、170㎝。ライトゲームX(先径1.6㎜)より穂先の変化がわかりやすい仕様です。

▼アルファタックル(Alpha Tackle) ライトアジ FT 175Mは、先径1.3㎜、175㎝。クセのない扱いやすいライトアジ竿です。

▼ダイワ(DAIWA) 船竿 極鋭ライトアジ 165テク ブラックは、メタルトップを採用したメーカー横断でも最高峰に位置するライトアジ竿です。

▼【決定版】ライトゲームロッド(船竿)の選び方解説!

▼6~10歳ぐらいのお子さんは、腕の長さや腕力からいってマルイカ竿やライトアジ用の竿があっている場合もあります。

ライトゲームロッド+小型両軸リールのセットをつかわせたときに、竿の長さがやりづらそうであれば検討してみるのも一つです。

リールは小型両軸リールを使用

ライトゲームロッドにあった小型の両軸リールを用意しましょう。

スピニングリールはタナ取りの手返しが悪くなるのでオススメできません。

水深30メートル前後の浅場メインの釣りなので、PEライン1.5号or2号が100メートル巻いてあれば十分。

ライトアジ釣りではシャクリの際に結び目に比較的負荷が生じがちです。

PE1号や1.5号の場合は高切れの可能性が高まるので避けるか、先糸としてフロロカーボン4号をつけておきましょう。

細糸のサルカン直結は高確率で高切れの原因になります。

迷った場合は他の釣り物への展開も考えて1.5号を巻いておくことをオススメします。

沖合を回遊する41cmのマアジ(黒アジ)

基本的に釣れるマアジは小型~中型(25センチ前後)ですが、深場かつ潮流が速いポイントによっては、40センチ級のマアジが顔を出すことも。

時折数キロの真鯛がアカタンに当たることもありますし、釣れたアジにヒラメやワラサが食らいつくこともあります。

このときドラグ性能がよくないとハリスが瞬断されてしまうので、気になる場合、ドラグがスムーズにうごくものを選んでおきましょう。

ハリス1.5号未満を主要につかう場合も高性能なドラグがあったほうが無難です。

▼PE1.5号もしくは2号が200m巻ける小型両軸リールを選びましょう。

▼ライトアジにあったリールの選び方と筆者のおすすめ3選(価格帯別)!

▼ライトゲームロッドに合う小型両軸リールの選び方とおすすめ解説!

道糸

ライトアジで使用する道糸は多くの船宿でPE2号指定です。

きっちり2号指定な場合もありますが、浅場中心のためそれほど厳密に運用されておらず2号以下ならOKという意味合いがほとんどです。

ライトアジのターゲットである25㎝前後のマアジは、魚の引きはあまり強くありません。

一方、コマセを詰めたアンドンビシの潮受けは強く、細すぎる糸ではシャクリ時の高切れリスクが高まります。

<PE号数ごとの特徴(ライトアジ)>

- PE3号:太い。浅場ではさほどオマツリせず対応でき、船宿により貸竿が3号な場合もあるが、基本的に選ばれない

- PE2号:多くの船宿で指定号数。リーダーなしで直結しても高切れしづらい

- PE1.5号:先糸なしで直結すると多少の摩耗で高切れすることがある。リーダー推奨

- PE1.0号:先糸なしで直結すると高切れするリスクが高い。リーダー必須。コマセを強く振れないデメリットもある

▼TwitterでアンケートをとったところライトアジではPE1.5号ユーザーが多いようです。次いで2号

東京湾奥のライトアジ、つかっているPE号数を教えてください!

— ひらっさん (@tsuyoshi_hirata) August 16, 2023

PEラインは4本編と8本編が主流ですが、ライトアジでは安価な4本編で十分です。

1mごとのマーキングがある船用PEラインを選びましょう。

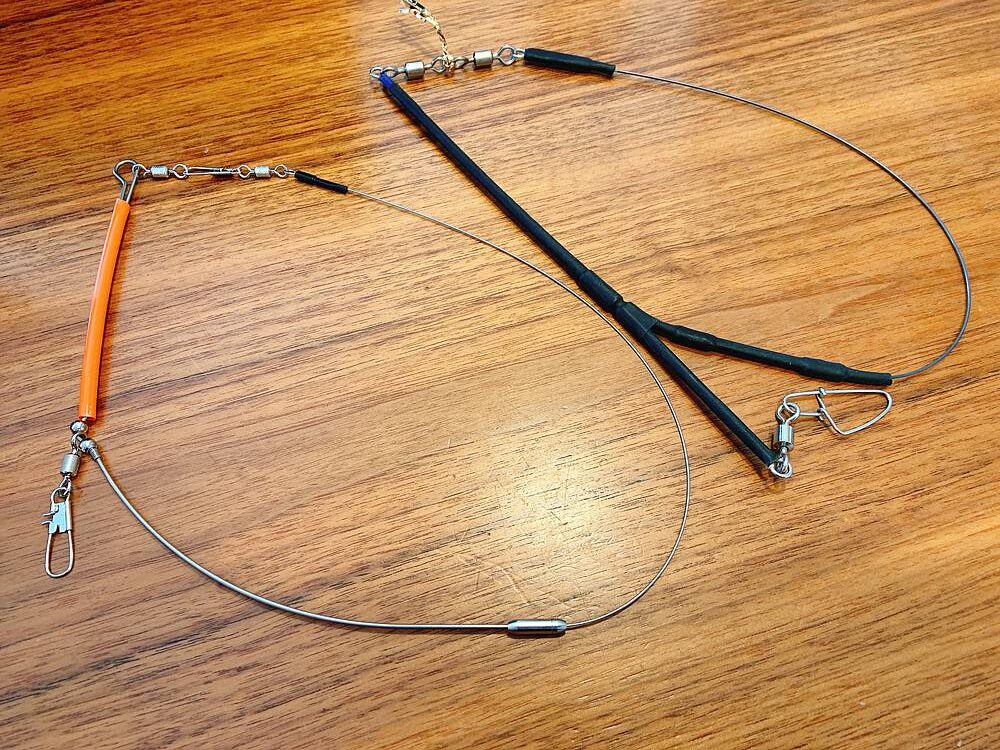

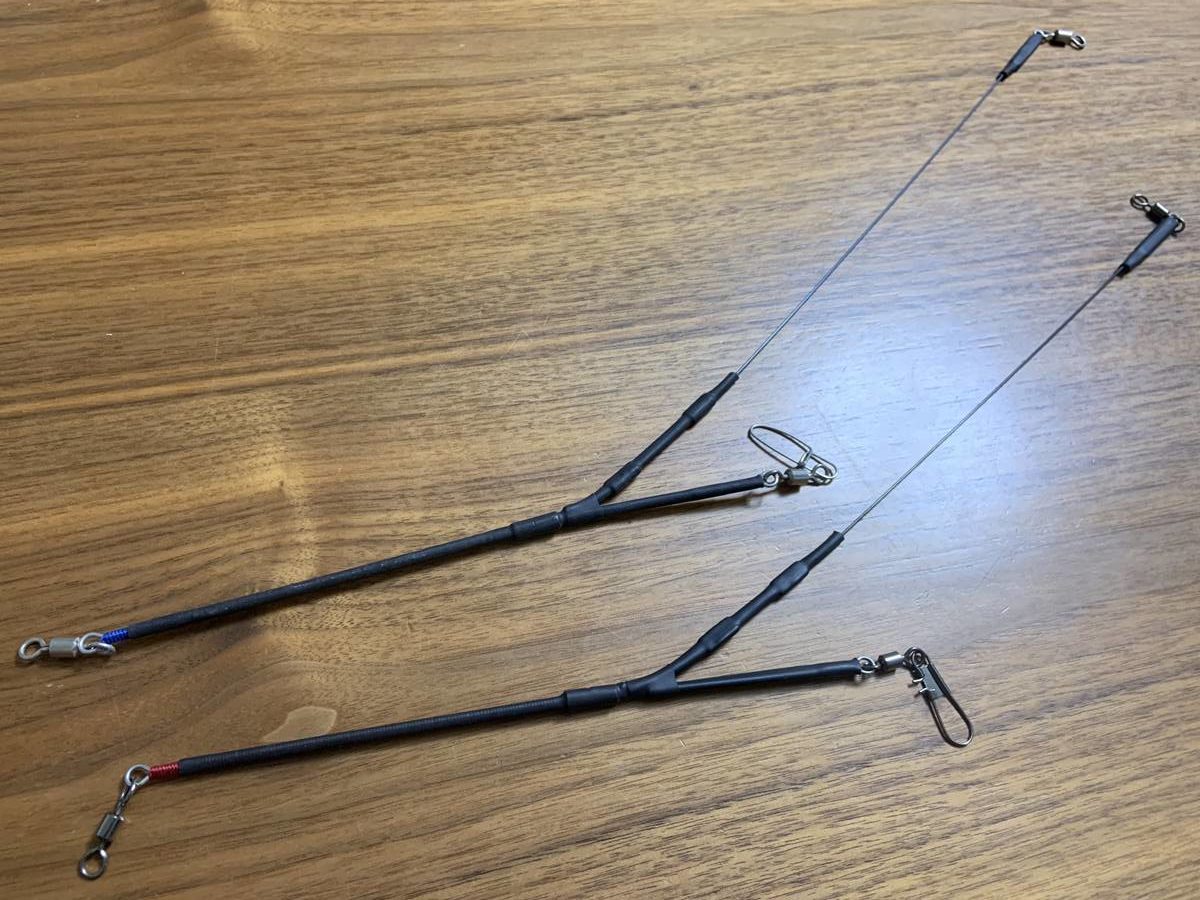

仕掛け(天秤とビシ)

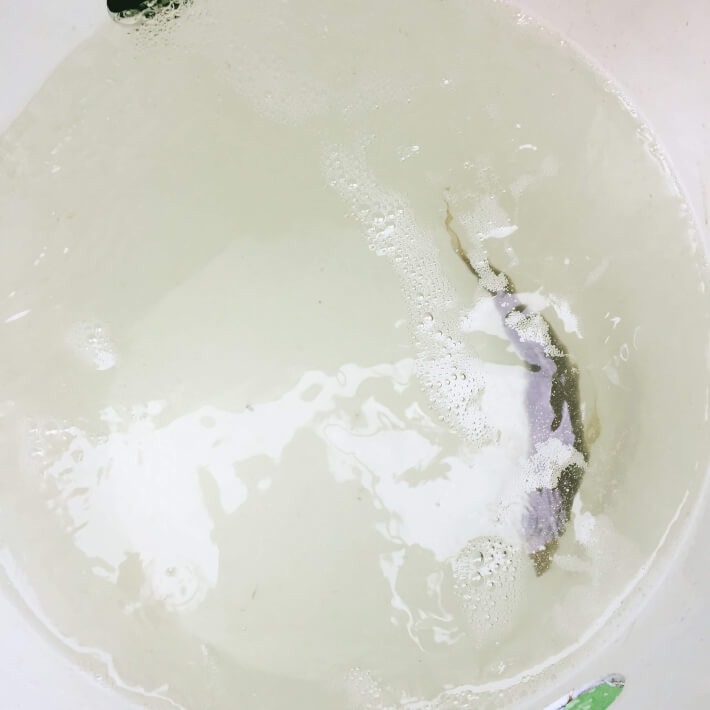

コマセカゴはレンタルするのがお手軽!

ライトアジ釣りの仕掛けは、「ビシ(コマセカゴ)」と天秤に2~3本のムツ針仕掛けをつけるのが一般的。

東京湾のライトアジ乗合船では、サビキはオマツリの原因となるので利用できません。

天秤を使う理由は以下の通りです。

- ハリスと道糸とビシの間に間隔をもうけ、手前マツリ(絡む)をさける

- アジがヒットしたときのショック吸収

天秤はステンレス製のものが主要です。

やや割高ですが、しなやかな形状記憶合金製天秤を使うと食い込みがよくなります。

微妙なアタリをかけやすくなり、釣りあげる際にアジがバレることも少なくなります。

食わせの間やクッション性を考え、釣り慣れないうちは弓型が天秤がおすすめです。

釣り慣れてきた場合、ストレート天秤を選ぶと、より積極的に掛けていく釣り方が楽しめます。

ストレート天秤はクッション性が劣るため、釣況によりアジのバレも増えます。

その場合は市販のクッションゴム(ゴムヨリトリ)か、中太ゴムをつけるとよいでしょう。

アタリはわかりづらくなるのですが、口切れのバレが減少します。

天秤類はビシとセットでレンタルできるので購入しなくても大丈夫ですが、より釣果をあげるためには自分好みのアイテムを選ぶのもよいでしょう。

▼船宿のレンタルはヤマシタのライトテンビンが多い。弓型の王道!

▼ストレート天秤のおすすめはダイワの快適天秤マルチ。スナップが大きくビシカゴが外れにくい

▼形状記憶合金製天秤のおすすめはサニー商事のハイブリッド天秤です。形状記憶合金部がアジのアタリを弾かず、ステンレス部でしっかりかけられ、引きをいなす優れもの。

▼ライトアジの天秤選び解説とおすすめ紹介!

ビシ(コマセカゴ)

ビシ(コマセカゴ)については、最初は船宿指定のものをつかったほうが無難です。

金属製の針金を組み合わせたアンドンビシと呼ばれるものが一般的。

アミエビ用のプラカゴ類はライトアジに使われるイワシミンチに適していないので、船宿によっては使用できないこともあります。

オモリ号数は40号が基本で、船宿や時期によっては30号ビシを使うこともあります。

コマセにつかうイワシミンチは、船宿によって細かさが違うことがあります。

そのため船宿のビシは針金の細かさが調整されていることもあります。

ちなみに、どの船宿でも、ライトアジ用の天秤とビシは1,500円~2,000円程度でレンタルできます。

代金は乗船後、返却すれば返ってくるシステムが採用されていることがほとんど。

(もしくはロスト時のみ支払い)

ビシを事前に購入していくときは、比較的大型のビシとコンパクトなものがあると覚えておきましょう。

ライトアジでは小さめの40号ライトビシのほうが潮キレもよく、シャクリもつかれず、オマツリも少なくなります。

左が比較的大き目のビシ。右がライトビシ(ヤマシタ製)

▼ヤマシタ(YAMASHITA) ライトビシ ミンチ 船宿のレンタルでよく使われている基本のビシ

▼フジワラ(FUJIWARA) テーパービシ 40号はコマセの抜けがよいことで玄人に人気のビシなのですが、横目の本数が11本で神奈川県の遊漁申し合わせ事項に抵触するためライトアジが盛んな川崎~横浜エリアでは使用できません。

▼タカミヤ(TAKAMIYA) ライトタックルビシ SC-1141 40号は一番安価なライトビシ

▼サニー商事(SANY) ワンタッチビシライト 40号はコマセが詰まりにくいプラカゴビシ。やや軽量

▼ライトアジのビシカゴを詳しく解説!

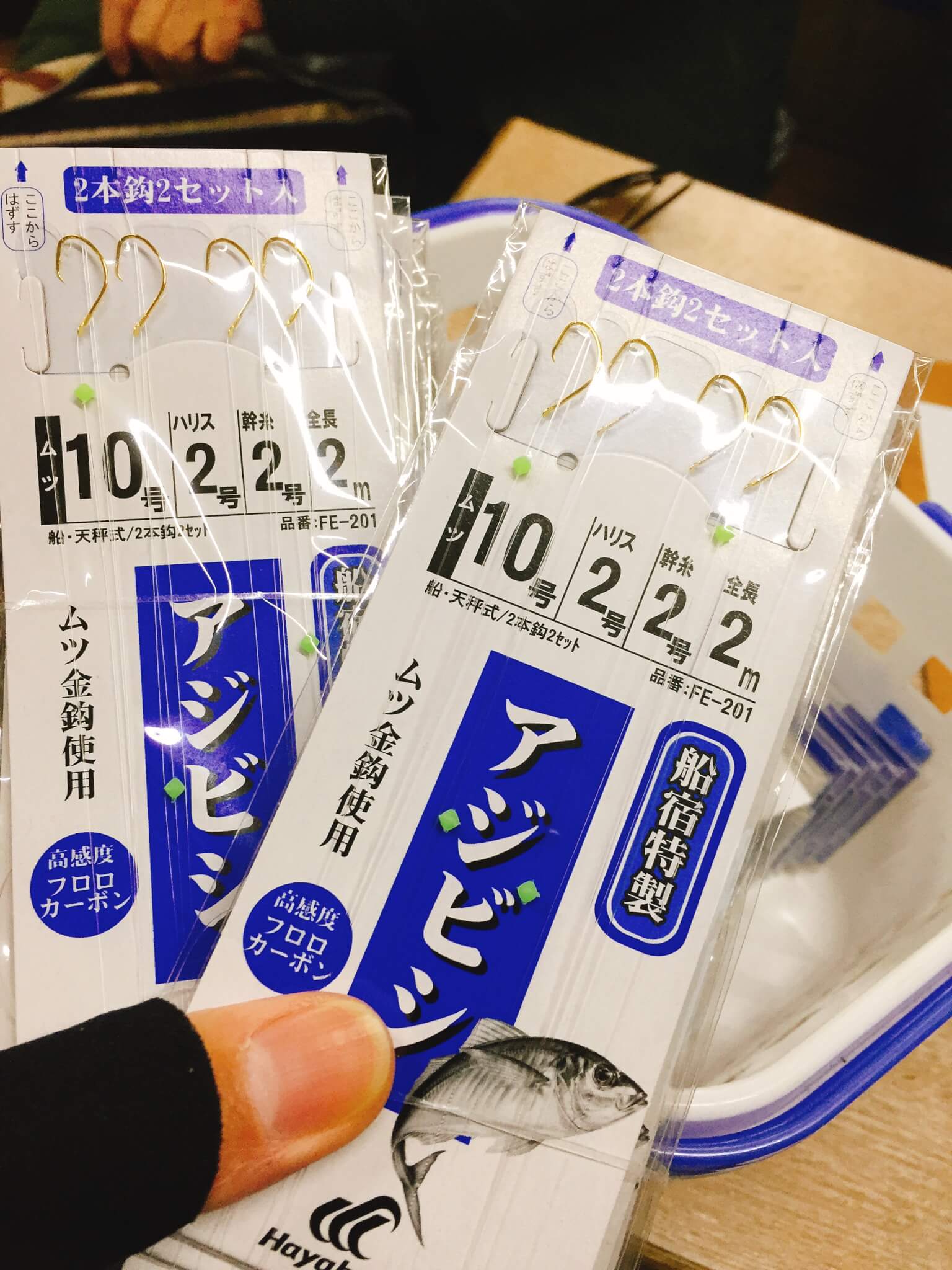

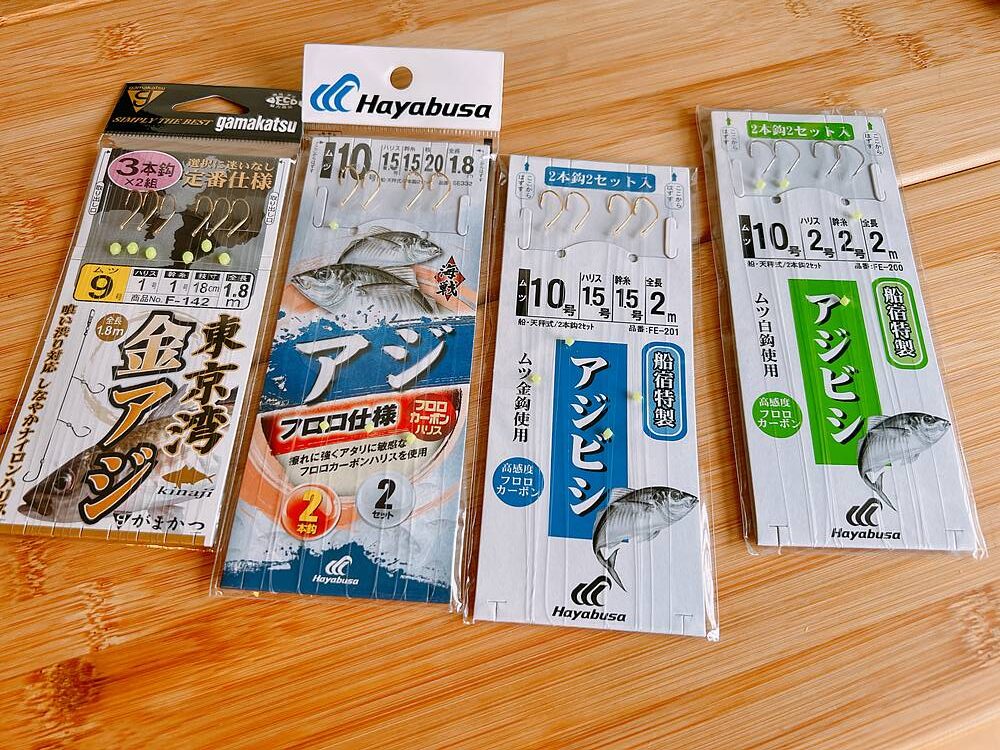

ライトアジの仕掛け(最初は2本針がオススメ)

定番はハヤブサの船宿特製アジビシ釣り針のハリス2号。リーズナブル

ライトアジでは「ビシアジ仕掛け」が使われます。

針数は2本または3本が一般的。

船釣り初心者の場合は、仕掛けの取り扱いになれるまでは、トラブルの少ない2本針を利用するとよいでしょう。

3本針の方が一度に広く探れるため、効果的にタナをあてられ数が伸びやすいのは事実です。

一方、釣りなれていないと手前マツリ(自分で仕掛けをからめてしまう)しやすく、そもそも釣りをしている時間が少なくなってしまいます。

風が強い日や釣り客で混み合っているときはオマツリなども起きやすくなり、復旧不可能なオマツリになりやすいのです。

また、絡んだしかけを解こうとすることで船酔いになってしまう人もいます。

はじめは2本針、なれたら3本針と覚えておきましょう。

深場をやる場合も効率上3本針が有利です。

基本的に東京湾の夏の海は赤茶色に濁っているため、釣り針はアピール力が高い金メッキコーティングが人気とされます。

サバが多いときには目立ちにくい銀針にしてみたり、夜光ビーズを外したりする釣り人もいますが、どれも大差はありません。

尚、紫外線発光や夜行針も市販されていますが、これも特に釣果に差は出ません。

銀針と金針ではやや金針が高いため、コストが気になるひとは銀針の仕掛けを選ぶとよいでしょう。

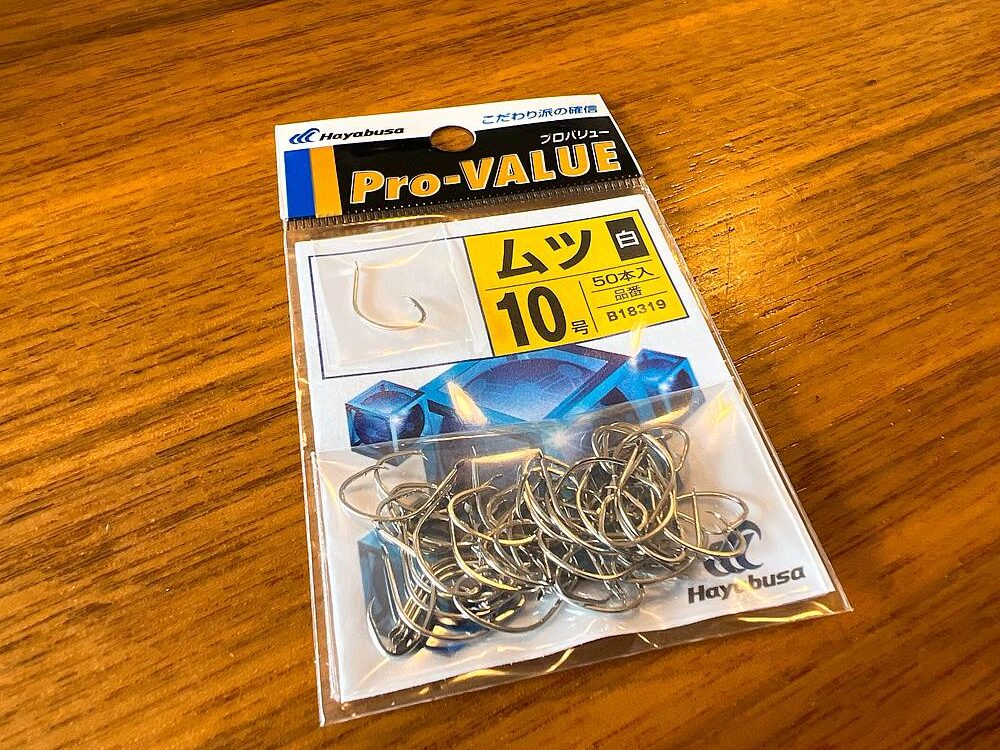

アジ釣りにムツ針が使われている理由は、手返しを上げるため。アジは餌と針を海水ごと吸い込むようにして食べる。

一旦、釣り針が吸い込まれたあと、針先が口の奥で立たず、比較的外しやすい口の脇にかかりやすくするように使われている。

ちなみに、アジは大きくなるほど自重があるため口切れしやすい。

30~40㎝級のアジがかかったときには無理に抜き上げず、タモ入れすることをオススメする。

尚、市販仕掛けは糸ヨレが強くついているため、使用前に結び目をもって強く引っ張り糸ヨレをしっかりとるのがトラブルを軽減するコツです。

▼ライトアジの仕掛けは自作せず市販品を使う人が多数(75.1%)

東京湾奥のライトアジ、

「仕掛け」について教えてください!— ひらっさん (@tsuyoshi_hirata) August 21, 2023

▼ヤマシタのライトアジ仕掛けは1.8mと短めで取り扱いやすい仕様

▼がまかつの東京湾金アジ も1.8m。2本と3本針がある。1.0号までの細ハリスがありシビアな釣況にも対応している

▼ダイワ(DAIWA) 船仕掛け 快適アジビシ仕掛けはひねりなしのムツ針と高感度ハリスが特徴。トラブルを軽減しつつかける釣りに向いてる

▼ささめ針(SASAME) D811激釣アジビシ2本釣ケイムラフックは比較的安価なアジビシ仕掛け。ケイムラ針が特徴

▼ハヤブサ FE-201アジビシフロロ金 2本鈎2セット10-2は市販品では一番安価な仕掛けで必要十分なシンプル仕様。金針、銀針、2本針3本針の違いがある。ハリスは1.5号、2号、3号がラインナップ。

▼なれてきたら、ハリスが傷んでいないときの仕掛け交換は針のみ行うと経済的。外掛け結びでOK。ハヤブサのプロバリュー・ムツ白10号50本入りなら1交換で9円前後(売価による)です。

▼ライトアジの天秤しかけのノウハウ解説

ライトアジ釣りの餌

船宿で釣りをする場合は、乗船料に以下の餌が含まれます。

- イワシミンチのコマセ(基本的に使い放題)

- アカタン(イカを食塩で締めて食紅で染めたもの)

- アオイソメ(船宿によっては別料金)

それぞれ釣り餌の特性を説明していきます。

イワシミンチ

イワシミンチ。主に東京湾のアジ釣りのコマセで使われる

イワシミンチはコマセ(寄せ餌)として使われるもの。

基本的に冷凍されたものを船宿は仕入れているが、ミンチの細かさは船宿によって異なります。

ライトアジ釣りでは、イワシミンチがはいったビシ(コマセカゴ)を「しゃくる」ことでまずアジを寄せます。

夏場や日をまたいだコマセは乾燥して粘度が高くなり、水中で拡散しにくくなることも。

潮が流れていないタイミングでも同様です。

こうした場合は、海水を適量まぜて水分量や粘度を調整することで、水中での拡散力を高めることができます。

海底からタナまで2往復し、回収したときに、ややコマセが残っている状態を保ちましょう。

ビシの網目が広すぎるたり、潮流が速い場合は、着底までに大方のイワシミンチがぬけてしまうこともあります。

サミングが上手くできていない場合も、海底までに多くのコマセが抜けます。

そういった場合は、ダクトテープを持ち込んでおき、ビシの下半分をふさぎ、コマセの量を調整する方法もあります。

他に、ビシカゴの中に仕掛けが巻いてあった紙を詰めるのも効果的です。

アカタン・イカタン(定番)

アカタン

アカタンは小粒に切り分けられていたものが容器に入っているものが一般的。

これを一つだけ針にちょんがけにして使います。

針先は必ず出しましょう。

アカタンを2個3個つけると、アジの食い込みが悪くなり、本アタリに移行しなかったり、かかりが浅くなり、バレやすくなります。

アカタンは一度釣り針に刺してしまえば、なかなかとれないため、アジの活性が高く入れ食い状態の場合につかいましょう。

1回つければ、数尾そのまま釣ることもできるため手返しが向上します。

食紅やイカのエキスが抜けたらアタリが遠のきやすいので交換するのが基本です。

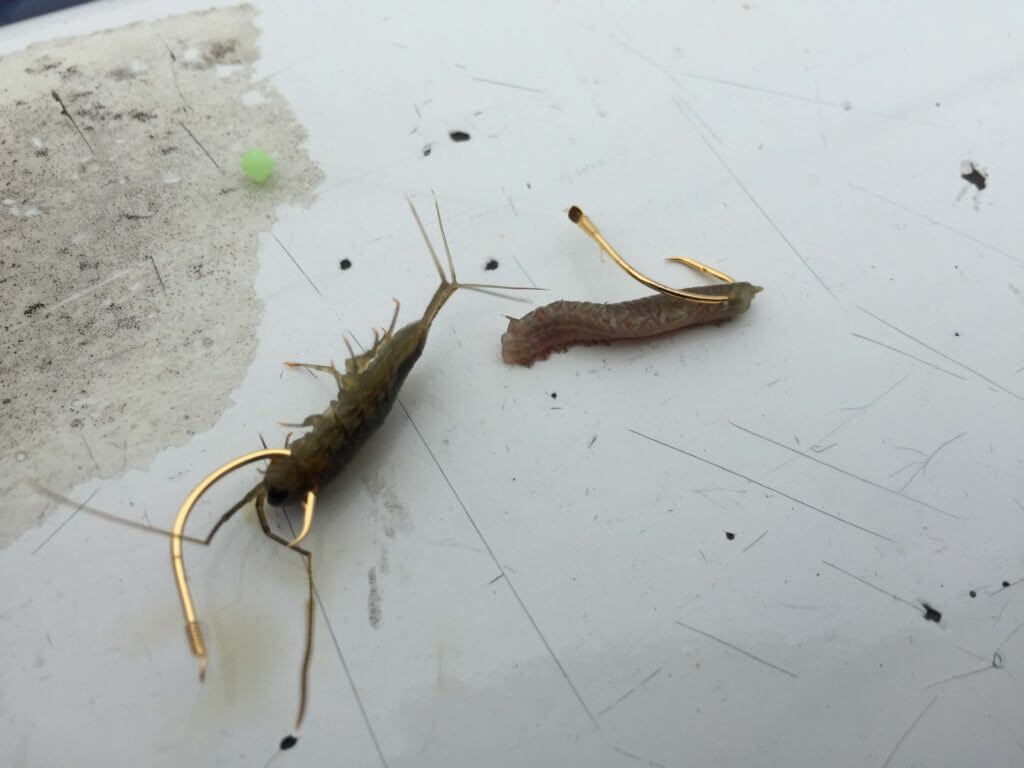

アオイソメ(定番)

左:フナムシ(たまたま船べりに現れたもの。実はよく釣れる) 右:アオイソメをカットしたもの

アオイソメは東京湾のライトアジ釣りで、もっとも釣果を上げることができる特餌です。

1㎝程度(小指の爪程度)にちぎり、中心線にそって、端から「ちょんがけ」もしくは「通し刺し」にして使いましょう。

端からハリ掛けせず、中心部に刺すことは回転の原因になります。

餌が回転するとハリスがよれて手前マツリの原因なったり、アジが警戒してアタリが出にくくなります。

ハリがけをするときは、利き手にハリを持つとしっかりつけられます。

カサゴやイシモチを合わせて狙うときは、イソメをやや長めにつけることもありますが、長すぎる餌は、アジに吸い込まれにくくなってしまいます。

結果、ハリがかり前に吐き出されやすくなるので注意しましょう。

また、中心線から外れて餌付けすると針が回転しやすくなり、ハリスのヨレにつながります。

一般的に潮が濁った際は、赤タンよりアオイソメが効果的です。

これはアオイソメの体液と動きに誘われてマアジが口を使うからと言えます。

アオイソメは東京湾ではアジ釣りの「特餌」扱いされているのですが、頭部から胴部分以外は、身切れしやすく、手返しではアカタンに劣ります。

基本的によっぽどハリがかりが悪くないとき以外は、頭部から胴部分を使用するようにしましょう。

オキアミ

アジ以外に真鯛・イナダ・黒鯛が釣れている際にはオキアミをつけていると、釣果が伸びやすくなることも。

一方、オキアミは針持が悪い餌です。

ひねりのあるムツ針にオキアミをつけると、水中では回転しやすくヨレの原因にもなります。

上記の理由から、ライトアジ主体の釣りでは用いられません。

ただし、大アジサイズで、仕掛けを見切るような個体も長ハリスでオキアミをつかうと、口をつかうこともあります。

サバ皮の塩漬け(裏技)

小指の爪程度にサバ皮をカットする

春先などマアジがシラスを食べていることもあります。

サバの薄皮を剥がして塩漬けしたものをエサにつけてもよく釣れます。

サバの薄皮は水中でシラスが泳いでいるように見えるのです。

一度釣り針につけると外れにくいため、手返しも抜群です。

イワシミンチの内臓部分(裏技)

コマセにつかわれているイワシミンチをよくみると、ミンチにしきれていない内臓部位や筋のようなところが見つかります。

これをエサにしてもアジはよく釣れます。

内臓部分の針持ちは悪いのですが、違和感なくコマセになじみます。

どうしても釣れないときにためしてみるのも一つ。

ライトアジの釣り方

マアジの群れ。東京湾奥ではタナが基本的に底から3m以内だが、上ずることもある

東京湾奥のアジについては、タナは基本的に海底から2~3メートル以内(ビシの位置)であることがほとんど。

活性が高いとアジの喰いも上ずり、活性が低いとタナが下がる傾向があります。

小型のアジの群れは比較的底から高めのタナまで広い層に展開しがちです。

自分だけ釣れていない場合は、他の釣れている人が狙っているタナを観察してみましょう。

<ライトアジ釣りの流れ>

- ポイントが近いため乗船したら、あらかじめコマセをビシに7分目程度につめこみ、さし餌もさしておく

- 船長の指示がでたら、サミング(親指でスプールを押さえながら)しながらすぐに仕掛けを落とす

- 餌のついたハリスからまず潮になじませて、次に竿で持ち上げながらビシをゆっくり落とす。ハリスが絡んでいない状態での落下を確認しておく(重要)。ぼちゃんとビシを投げるようにすると高確率でハリスとテンビン等が絡むので注意

- 着底後、糸ふけ(糸のあまり)を軽く巻き取って底を感じる(底立ち。特に道糸が斜めになっている場合は注意)

- 底から1メートル巻き上げて竿をゆっくり2回から4回ほどしゃくる(しゃくる幅は30~50㎝程度。大ぶりにしすぎるとコマセの幅が広くなりすぎる)

- さらに1メートル巻き上げて待つ

- 10秒~30秒程度(季節や活性によって異なる)まってアタリがない場合は、もう一度着底させて繰り返す。ポイント移動をしたばかりは待ち時間を10秒程度にしてまずはアジを寄せる

- アタリは竿先にクククとくるので、ゆっくり竿先を持ち上げて食い込みを確認する。リールのハンドルを巻くなど、無理なアワセは禁物。

- 竿先から穂持ちに重みがのったら、竿を上下せず、水平の状態でゆっくり一定の速度で巻き上げ、ビシと天秤が海面にきた時点で巻き上げをやめる

- 釣り竿を風上にあたる船首側におき、ビシをコマセ入れの洗面器等に入れ、船べりに手を伸ばし、ハリスの枝針上部分をつかみ、一気に船内に取り込む

- 取り込んだアジはバケツで泳がせておくのもよいが、ポイント移動時などにはクーラーボックスにいれてしまう

30㎝をこえる良型のアジは自重によって口切れしやすいという特徴があります。

傷がない状態のハリス2号であれば30cmクラス2尾ぐらいは問題なく抜き上げられるのですが、タモ網をつかったほうが無難です。

アジは肛門部分に鋭い棘があり側線のゼイゴ部分も危険です。

素手では触ると手が切れてしまうので、タオルかフィッシュグリップを使ってバケツに泳がせましょう。

夏場のアジは水温から弱りやすいため、手で触れず、バケツに入れてリリーサーで外すのがおすすめです。

ライトアジの釣果を3倍上げるコツ・テクニック

潮下の釣り座に座る

コマセをつかった釣りの場合、コマセの煙幕が潮下にながれてきます。

そのため、ほとんどの場合、潮下に位置している釣り座が一番釣れるのです。

風向きと潮の上げ下げの時間帯によって有利な釣り座はミヨシ(船首)とトモ(船尾側)で変わってきます。

気象情報をよくチェックして釣り座を選ぼう。わからない場合は船長に聞いてみるのもよいでしょう。

<東京湾のライトアジで有利な釣り座>

- 北風で潮が湾口から満ちてくる場合は船首側(ミヨシ側)

- 北風で潮が湾口へ引いていく場合は船尾側(トモ側)

- 南風で潮が湾口から満ちてくる場合は船尾側(トモ側)

- 南風で潮が湾口へ引いていく場合は船首側(ミヨシ側)

この一覧はスパンカー(船尾の帆)を使っている場合で、一定の風がある状態です。

あれこれ考えたくない場合は、釣り船の操舵室右脇(胴の間)が安定して釣れます。

初心者は船長の指示も聞きやすいのでおすすめ。

潮上側の釣り座に座った時は、待ち時間を短めにし、ビシカゴにコマセがない状態を減らすことで釣果があがります。

なによりアジのいる層(タナ)に仕掛けの位置を合わせる

船長のアナウンスを聞き、魚がいるタナを想像しましょう。

コマセが漂っている層と、ハリスが流れていく角度を常に想像するのです。

東京湾ではビシを底上2m~3mに置くタナ指定がほとんど。

一方、アジの活性が高い場合は3m、4mとタナを上げることでより多くのアタリをとることもできます。

タナをあげることでより大型の個体群に出会うこともしばしば。

また、アタリがでにくい時ほど、アジが底上に張りついていることも。

そんな時には海底近くでしっかりコマセを撒いてからタナをとっていくとよいでしょう。

しゃくらないほうがいいときもある

アジの活性が高くない場合は、しゃくらないで、タナをとって置き竿にしてみるのも一つ。

しゃくるとコマセかごが水中で上下するわけですが、この動きにアジが警戒することがあるのかもしれません。

また潮が速い場合もコマセかごをふらなくても十分コマセが水中で流れますし、仕掛けも同調しやすいです。

船宿によってはビシの目が粗めに加工されていて、しゃくらない釣り方を推奨しているところもあります。

どの釣りでもそうですが、船長の指示に従うのが釣果を伸ばす近道です。

クッションゴムや形状記憶合金製天秤をつかう

形状記憶合金製天秤。ダイワのリーディングアームⅡ

形状記憶合金製の天秤は以下の点でライトアジ釣りでも有効です。

ステンレス製のノーマルタイプと比較してコストは2~3倍程度ですが、釣果を上げたい人はつかってみるのも一つ。

- アジが針を口に吸いこんだ時、しなやかに曲がるため食い込みがよい

- アジがかかったあとにショックを吸収するためばれにくい(クッションゴムの代わり)

硬めの竿を使うときにはクッションゴムをつけるとバレにくくなります。

市販品でもよいですが、中太輪ゴムを1本用意し、ハリスと天秤の接続部につけるのも一つです。

ハリスの号数を落としてみる

いつでもよく釣れる東京湾のアジ釣りなのですが、明らかに食いが悪いときがあります。

- 澄潮(海が澄んでいるとき)

- 晴れているとき

- 水温の変化が大きい日

そんなときはハリスを2号から1.5号にしてみましょう。

市販仕掛けは1.5号までが多いのですが、昨今ライトアジもよりテクニカルなものに進化して、メーカーも細ハリスをリリースしています。

玄人は自作してハリス1号などのアジビシ仕掛けを使用していることもあります。

一方、あまりにも細い仕掛けはハリス切れリスクが高まり、結び目ができると解けにくくなり、手返しの悪化にもつながるので注意が必要です。

三本針を使って、タナを合わせやすくし、一荷で釣りあげる

三本針の仕掛けは、いずれかの釣り針がタナに入りやすいため、釣果につながりやすいアイテムです。

多点がけにより、2から3尾といった複数のアジを釣り上げる率も高まります。

アタリがあってアジが鈎がかりしたことを確認したら、30cmから1メートル程度、ごくゆっくり竿先を上げたり下げたりしてみましょう。

すると、さらに竿先に重みが加わります。これで2匹目もしくは3匹目ががかかった状態です。

コマセ(イワシミンチ)の水分量を調整する

コマセが凍っている場合や、硬すぎる場合は海中でうまくばらけにくいときがあります。

シャクリによってスムーズにコマセを出すためには、海水を加えて多少柔らかくするのもテクニックの一つです。

一方、海水を入れすぎるとシャバシャバになり、ビシへのセットがしづらくなります。

海底付近のタナにいたるまでにほとんどのコマセがぬけてしまうので注意しましょう。

特に深場では禁物です。

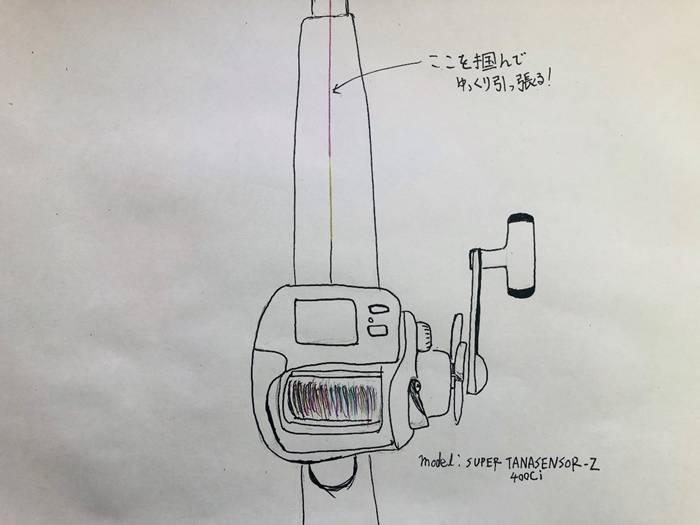

タナをとったら、手でラインをひつぱり誘う

厳冬期など、うまくアタリが出ないときの裏技として、竿でなく手でPEラインを引っ張って細かくアクションするという技があります。

アジがコマセを食べていると思われるものの、つけエサを食わないという場面で効果的です。

底から2mなどタナをとってから、リールから出ているラインを指で数度チョンチョンと引っ張ってからステイさせます。

コマセによったアジが、つけエサの細かい動きを感じ取りアタリにつながることがあります。

ライトアジ釣りで初心者が失敗しやすいポイントと対策

①投入時や底上で自分でオマツリしてしまう(手前マツリ)&ハリスが絡んだままずっと待っている

ライトアジで初心者が釣れない3大パターンの一つが「ハリスがらみ長時間待ち」です。

仕掛けの落下時(概ね8割落下時に絡んでいる)やシャクリ方によっては、ハリスが天秤やビシに絡みやすくなります。

この状態でいくらコマセをまいてアタリをまっても、アジは警戒して針がかりしません

まわりでアジがたくさん釣れているときに自分だけアタリがなかったら一度巻き上げてハリスの状態を確認しましょう。

仕掛けを投入するときに、気が焦ってしまい、釣り針とハリスとコマセカゴ(ビシ)・天秤の状況を確認しないで下ろしてしまうことがあります。

この場合、仕掛けは絡んで落下していくので、結果的に魚が釣れない時間帯が増えてしまうのです。

投入時は、まず仕掛けを潮に流して、次に竿をつかってビシをゆっくりおろして絡んでいない状態を確認してから落としましょう。

ビシを手にもっているとどうしても投げたくなり、手前マツリの原因になります。

また、底上で何度も不規則に竿をしゃくると、潮流によっては道糸や天秤・コマセカゴにハリスが絡んでしまいます。

②他人とオマツリしてしまう

オマツリしてしまう原因は色々あるのですが、初心者の場合は以下の原因がほとんど。

- 着底後に糸ふけをとっていない

- ビシを着底させたまま

- 落とすときから潮下の釣り人の道糸に針先がかかった状態で沈めている

仕掛けが潮下の釣り人の道糸に絡んでいないことを確認し投入しましょう。

着底したあと、道糸が斜めに流れていく場合は、底から5メートルほど素早く巻き上げましょう。

次に、しばらくまって道糸がまっすぐになってからもう一度着底させればよいのです。

それでも道糸が流れていく場合は、海面まで巻き上げ、コマセを入れ直して投入しましょう。

また、投入時に強めにサミング(リールの糸巻き部分を親指でかるく触れる)をするのも効果的です。

③威勢よくコマセをふりすぎ

状況にもよるのですが、コマセのふり幅が大きすぎる場合、コマセが分散してアタリが伸びないことがあります。

シャクリは30cm程度に短く強く行ったほうが釣果につながります。

また、タナでアタリを待つ際に、コマセを振り続けていると、アジが散るのでやめましょう。

竿の角度が水平から上にしゃくったり、大振りすると穂先にPEラインが絡みシャクリ時に穂先折れする原因となります。

④巻き上げが速すぎたり、釣り竿を上下させてしまう

魚がかかるとうれしいので、電動リールなみに高速で巻き上げてしまう人がいます。

アジの口はかなり弱いため、巻き上げて口切れしてバレてしまうこともしばしば。

まずアタリを待つときはリールのハンドルから巻き手を離しておき、バット部に添えましょう。

アタリがあったらゆっくり穂先30~50㎝をあげて、アジの重みがのったら、釣り竿を上下させず等速で巻き上げてみましょう。

⑤取り込み時にバラしてしまう

いざ取り込みのときに焦ってしまうと、アジをばらしてしまいがちです。

とくにハリスの緊張がゆるんだときに魚がばれやすいので、常に魚とラインのテンションを保っておきましょう。

毎度釣り竿を船べりの穴に差す動作も、取り込みスピードが下がる原因です。

簡易的な竿受けやキーパーをつかい、釣り竿は身体の横においてしまいましょう。

釣りはじめる際に、取り込みまでイメージした釣り座のフォーメーションをとっておくことが大切でもあります。

<ライトアジの釣り座>

ミヨシ(船首側)から以下の順

- 釣り竿

- 小物類

- コマセ桶(洗面器)

- 魚を入れる桶

※基本的にアジ釣りではスパンカーという帆をはって釣るので、船首が風上をむきます。

そのため、ハリスがらみを避けるために、釣り竿は船首側におきましょう。

また、むかって正面より船尾側に小物をおくと、ハリスなどが絡みやすく手返しが悪化します。

以上から、右巻きリールの場合は右舷に、左巻きリールの場合は左舷に釣り座を設けるのが最適です。

⑥取り込み時にビシを竿先まで巻いてしまう

ビシが海面付近にきたらリールの巻き上げをとめましょう。

竿先まで巻いてしまうと穂先やトップガイドが破損する可能性があります。

また、アジの取り込み時にオモリが空中でぶらぶらしていると、口切れの原因となります。

なによりビシがぶつかり怪我をするので注意しましょう。

貸し竿でも自分のロッドでも釣り船の船長に一番注意されやすい点です。

コツはリールを巻くときは竿を胸の高さに水平に持ち、海面でビシを止めることです。

腰で竿を持つと、ラインの長さが足りなくなり手返しが下がります。

⑦アカクラゲや海藻等のゴミが仕掛けについたままずっと待っている

針や天秤にアカクラゲの触手がついたら毎回とろう。

毎年5月~7月頃、アジが回遊する海域にアカクラゲが大量発生していることがあります。

この触手が仕掛けについたまま釣りをしていると、極端にアタリが遠のきます。

周りが釣れているのに、自分だけ釣れないという場合は、仕掛けを巻き上げて確認しましょう。

アカクラゲが皮膚の薄いところにつくと痛みを感じることもあるので、タオルなどをつかって取り除きます。

手指に触手がついたら、刺激せずバケツの海水で洗い流しましょう。

⑧パーマ状態(よれている)のハリスをつかっている

ハリスがパーマ状態(よれている)になっている場合、餌が回転したりして自然に漂いません。

仕掛け代は惜しまず、傷んだ仕掛けは新品に交換しましょう。

フロロカーボンハリスであれば強めにひっぱることでヨレがまっすぐになりまうす。

船上で仕掛けがなくなった場合は、船長や中乗りスタッフに申し出れば購入することも可能です。

⑨餌のつけ方がおかしい

餌のイソメやアカタンはしっかりつけないと、潮受けしすぎたり、回転して手前マツリの原因になります。

エサのつけすぎは、アジが吸い込みにくく、吐き出しやすい原因です。

- イソメを先端部チョンがけでなく、身の途中に刺してしまっている(ヘリコプター回転の原因)

- イソメの中心線をそれて刺している

- アカタンを数個つけている

- アカタンとイソメを併用してつけている

- イソメを長くつけ過ぎ(アジの吸い込みが悪くなる。イソメは1㎝で十分)

⑩コマセが振れてない(コマセが出てない)

ライトアジで初心者が釣れない3大パターンの2つ目が「コマセ振れてない件について」です。

竿の調子やシャクリの角度や強さによってビシが動かず、そもそものコマセがでないため、まわりでアジが釣れていても、自分の船下は素通りしてしまうわけです。

対策としては2つあります。

一つ目は、コマセをしっかり振る、です。

しっかり指示ダナまでにコマセを振っていきましょう。

指示ダナ2mであれば、1mもしくは、1.5mあたりの1~2回にわけて振ります。

竿を海面あたりまで下げながらリールのハンドルを2回巻きましょう。これでだいたい1mです。

竿を下げた位置から、胸の高さまで鋭く振るのですが、このときリールを持っていないほうの手でグリップ前のバット部を持ち振るとよく振れます。

二つ目は、コマセ振らないでタナまで高速で巻き上げる方法です。

まずはコマセ桶に海水をいれ、コマセをしゃばしゃばにしましょう。

そしてビシのつまりをとったうえで、コマセをいれ、海底までおとします。

次に糸を張って、リールを4から6回高速で巻き、竿を胸の高さにして待ってみましょう。

あら不思議、アタリが出ちゃうんです。

⑪ビシが海底にあるのに待っている

ライトアジで初心者が釣れない3大パターンの3つ目が「海底ビシ不動」です。

どういうことか。

底立ちがうまくできてない場合や、潮が速い場合、底から1mでコマセを振って、2mで待つというシンプルな釣り方ができなくなってしまうのです。

本人としては延々「アタリがでないなーうーん」とまっているんですが、そもそもビシが底や底上50㎝以内ぐらいにあって、針が砂泥に垂れてしまっている状態がこれです。

運よくシロギスが通りかかってくれると、「でかいキスがつれた!」とラッキーパンチになるんですが、そうもいかず。

海底にマコガレイなんてほぼいません。

だいたい、イソメだけイトヒキハゼなどにかじられて終わってしまいます。

では対策はどうしたらよいのか。

これはちゃんと底立ちして、道糸が垂直気味になるようにしてからタナをとるしかありません。

道糸が斜めに流れた場合は、無理してタナをとらず、10回ほどリールを巻いて糸を中層でしばらくとめてから再度落とし込みましょう。

その繰り返しで道糸がまっすぐ気味になりますよ。

あとはアタリが出ないのに何分も待つことも問題です。

他の人が釣れてないならまだしも、自分だけアタリが出ないのは、なにか問題が起きているので、そのあたりを点検していきましょう。

たとえ「海底ビシ不動」状態でも底立ちを取り直せば、あ、仕掛けが垂れていたということがわかるわけです。

東京湾のライトアジ釣りで狙える魚

ライトアジ船では、基本的にマアジを狙います。

一方、同じ仕掛けで以下の魚が釣れることもあります。

- マルアジ(マアジと比較して細長い。血合いが多め。夏以降湾口から群れが入ってくることも)

- メアジ(マアジに似ているが眼が大きい。夏以降湾口から群れが入ってくることも)

- サバ(マサバ・ゴマサバ。秋のマサバは絶品)

- マダイ(アジの仕掛けは2m程度のため、警戒心の高い真鯛が釣れるのはごくまれ)

- ヒラメ(針がかりしたアジにアタリがでる)

- イシモチ(春先、水温がまだ低いときに群れがまとまっているときに釣れやすい)

- シロギス(潮が緩んでいるときに仕掛けが底付近に垂れると釣れることが多い)

- カサゴ(本牧付近の根のほか、沖根でもちらほら釣れる)

- カレイ類(ムシガレイ・マコガレイ)

※ヒラメは釣れたアジに食いついてきmライトアジ釣りの仕掛けはハリスが1.5号~2号が中心なので念のためドラグ調整をしておきたい。

ライトアジ船で豆アジが釣れるときはそのアジをヒラメが食べることも(ハリス2号。金沢八景沖)

ムシガレイは5月前後のライトアジ釣りでよく釣れる魚(唐揚げかムニエルが絶品)

アジをさらに美味しく食べるために

誰だって釣れたアジを美味しく食べたいと思うはず。

一方、釣りをしている最中の管理や持ち帰り方、下処理方法によって魚の味は大きく変わってしまうのです。

ここではアジをよりおいしく食べる方法を解説します。

釣り上げたアジはバケツに入れっぱなしにしない

釣れたアジは一般的にバケツで泳がせておくことがほとんど。

一方、釣り上げたときの傷や海水の出具合、水温によっては弱って死んでしまうことがあります。

バケツで死んだアジは、口を大きくあけて死後硬直しています。これを「上がってしまった」状態と言います。

こういった死に方をしたアジは、氷海水等で締めた場合より味が劣り、身割れやゆるみなど、鮮度持ちも悪くなるので注意しましょう。

クーラーボックスのなかで氷海水を作っておく

アジの全身が漬かる程度の氷海水(潮氷)をつくっておく

釣れたアジを氷がはいったクーラーボックスにいれた場合、短時間では氷についている部分しか冷えません。

いち早くアジを締めて体全体を冷やすために、海水と氷で氷海水(潮氷)を作りましょう。

ポイント移動時にアジをバケツから移し替えるタイミングで行うとタイムロスがすくないのでオススメです。

できるだけ真水に身の切り口をつけない

まな板と包丁の水分はしっかり拭っておこう

アジの下処理をし、筋肉が露出した状態で真水につけたままにすると、身が水分を吸って水っぽくなってしまいます。

内臓や血合いを洗い流す場合や体表を洗い流し腸炎ビブリオの繁殖を防ぐ場合でも、処理後は水分を清潔な布巾かキッチンペーパーでぬぐいましょう。

まな板や包丁もしっかり水分をとっておきます。

下処理で棒身にした際は、ゼイゴをとらない状態で保存しましょう。

ゼイゴ部分から水がしみこんだり空気に触れて血合いが酸化しやすくなるためです。

血合いの色が悪くなり、雑味が出るので、サクにして保存するのも控えたほうがよいでしょう。

刺身で旨みをもとめるなら二日目以降がベスト。ぷりぷりの歯ごたえは初日に。

釣れたばかりの魚は新鮮で歯ごたえがあります。

一方、旨みは一晩寝かした翌日以降のほうが強くなるのです。

初日でも刺身は美味しいですが、旨みがさらにほしい場合は、下処理後、棒身のまま冷蔵庫で寝かせて翌日も食べてみましょう。

身が柔らかくなり、旨みが増えています。

いつもと違ったアジ料理

ORETSURIでは東京湾のライトアジ釣りで釣れる「黄アジ」を素材にしたオリジナルのアジ料理を数多く紹介しています。

刺身・塩焼き・フライなどはアジ料理の定番。シンプルでもっとも美味しい食べ方です。

その他のアジ料理にチャレンジしてみたくなった場合はブックマークしてチェックしてみてください。

▼アジ料理は随時追加しています。

ライトアジ釣りの魅力

東京湾のライトアジ釣りは、釣り初心者でも簡単にはじめられます。

釣れる魚は、ほぼアジですが、ボウズが皆無なのがうれしい釣り。

釣ったあとの料理も色々と挑戦してみましょう!

ライトアジ釣りにチャレンジできる船宿

浦安

羽田

川崎

横浜

金沢八景・金沢漁港(金沢漁港含む)

【はじめての船釣り体験】釣りメディア編集長が親切丁寧に教えます

関連記事

▼さらにライトアジについて詳しく知りたい方向け

関連アイテム

▼フィッシュグリップ・プライヤー・リリーサーを持参しよう!

素手で釣れたアジをつかむと、アジの肛門部分の棘とゼイゴで手を切る可能性があります。

フィッシンググリップを使うと安全で手返しがよくなります。

また、針がかりの仕方によっては素手で針を外しにいくいこともあります。

小型で軽量なプライヤーを使うとよいでしょう。

小型のオニカサゴやハオコゼなどの毒魚も釣れるので、グリップ類はあったほうが安全です。

釣り慣れた人はリリーサーなどで魚にできるだけ触れず針を外しています。